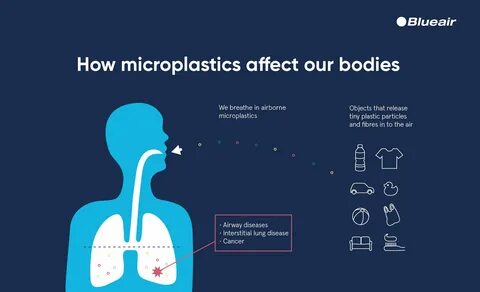

微塑料,这种直径小于五毫米的塑料颗粒,已经成为全球环境安全和公共健康的重要议题。随着现代社会塑料制品的广泛使用,它们不可避免地进入了生态系统,最终通过食物链进入人体。过去几年,科学家们陆续检测到微塑料存在于人体的血液、唾液、乳汁、肺部乃至骨骼等多个部位,引发了人们对其潜在健康影响的深切关注。本文将全面解析微塑料如何进入人体、它们在人体内的分布特点以及对健康的可能危害,同时探讨当前科学界对微塑料毒理学的最新研究进展。 微塑料进入人体的途径多种多样,最主要的是通过食物、水和空气摄入。人们日常饮食中,海鲜、饮用水和加工食品往往含有微塑料颗粒。

空气中的微塑料则可随呼吸进入肺部,进一步进入循环系统。例如,使用塑料密封的茶包用热水冲泡,或者微波炉加热塑料容器中的食物,都可能使微塑料从材料中释放出来,被人体摄取。此外,环境中的塑料污染也会经由土壤和水源进入农作物与牲畜体内,经由食物链传递给人类。 近年来,科学研究在人体组织中发现微塑料的范围不断扩大。微塑料不仅存在于血液和唾液,甚至在骨骼和脑组织中也能检出。英国的Rothamsted研究中心的长期土壤样本揭示了自20世纪中叶以来,土壤中的塑料污染显著增长,间接反映了微塑料污染的加剧。

中国学者在骨骼和肌肉组织的研究中发现微塑料的存在,令人震惊。意大利研究团队在患有早期心血管疾病患者的颈动脉斑块中发现塑料颗粒,这些斑块风险大幅增加,提示微塑料可能参与心血管疾病的病理过程。最令人关注的是美国新墨西哥大学的研究人员在人体大脑中确认了微塑料的存在,尤其在被诊断患有痴呆症的个体脑中含量高达未患病者的十倍,强烈暗示微塑料与神经退行性疾病之间可能有联系。 微塑料在体内难以被分解,长期积累可能对健康造成不可忽视的影响。科学界普遍关注微塑料对人体产生慢性炎症反应的潜力。炎症不仅是许多慢性疾病的基础,还可能导致组织瘢痕和器官功能障碍。

微塑料的机械性微创伤以及表面可能携带的有害化学物质,如环境毒素和重金属,都可能促进细胞损伤和炎症通路的激活。更小尺寸的纳米塑料更具有穿透细胞膜的能力,可能积聚于细胞内,对细胞代谢和基因表达产生更深远的影响。 此外,微塑料可能作为抗生素耐药基因的载体,促进抗药性病原体的传播,给公共卫生带来新的挑战。在呼吸道疾病患者中,空气中塑料颗粒的存在可能加剧哮喘或慢性阻塞性肺病的症状,影响治疗效果。癌症患者体内微塑料的积累也被初步研究指出可能影响癌症药物的分布和作用,进一步复杂化治疗方案。尽管目前尚无直接证据表明微塑料是某种特定疾病的单一致病因,但它们作为一种潜在的健康负担,加剧身体的多重压力,已经成为医学研究的重要方向。

当前,科学家正通过多种方法努力揭示微塑料的毒性阈值和作用机制。实验室的培养血管类器官为研究不同剂量和种类塑料对人体血管的影响提供了平台。动物模型显示,长期暴露于10至100微克微塑料每公斤体重每日剂量时,可能出现炎症和代谢改变的迹象。然而,由于物种间代谢差异,将动物数据直接类推到人类面临挑战。另一科研难题在于微塑料种类繁多,组成复杂,不同化学特性使得研究更具复杂性。塑料中的添加剂、多种组合以及环境污染物的吸附,都影响微塑料的生物活性和毒性。

因此,对于公众和政策制定者而言,合理应对微塑料污染比单一聚焦某类危害更为重要。减少塑料消费、推广可降解材料、改进废弃物管理体系,是遏制微塑料释放的根本途径。与此同时,更加精准的健康监测和流行病学研究,有助于厘清微塑料暴露与慢性疾病的关联。医务人员也逐渐认识到环境污染物对患者病情的潜在影响,开始尝试将其纳入诊治考虑范围。 微塑料污染的问题复杂且跨学科,需要环境科学家、毒理学家、医学研究者以及政策制定者的共同合作。公众也需提高对微塑料及其潜在危害的认知,采取日常生活中的预防措施,如避免在高温条件下使用塑料容器加热食物,选择更安全的生活用品,减少对一次性塑料的依赖。

同时,推动政府出台更严格的塑料生产和使用标准,促进循环经济的发展,有利于减缓塑料污染的持续恶化。 综上所述,微塑料已经渗透到人体各个重要器官,其潜在健康风险正在逐步被揭示。虽然科学界尚未完全厘清微塑料导致具体疾病的因果关系,但累积的证据表明,它们可能通过引发慢性炎症、干扰细胞代谢、携带有害化学物质等途径,增加患病风险。面对这种全球性污染,公众、科学界和政府应共同努力,推动研究进展,实施有效的污染控制策略,保障人类健康和生态环境的可持续发展。