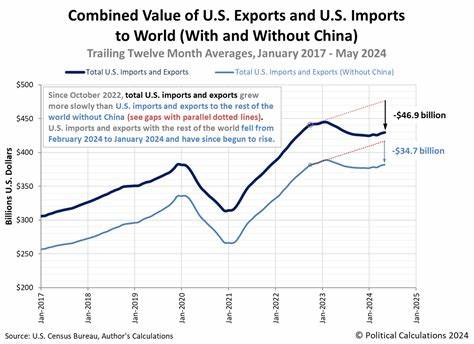

2025年初,美国进口需求显示出强劲的复苏态势,进口海运集装箱量指数(IOTI)经历了一轮显著回弹,终于恢复到2024年同期的水平。进口需求波动的背后,是贸易摩擦、关税政策调整和全球供应链结构变化共同作用的结果。本文将深入分析进口需求恢复的关键驱动因素,探讨其对港口和内陆运输的影响,并展望未来可能的市场趋势及挑战。美国进口海运集装箱量指数(IOTI)是衡量全球集装箱货物运往美国的一个重要指标。2025年4月,随着美国针对中国商品实施的历史性关税正式生效,集装箱进口量骤减,从近期的高位迅速下滑至几乎触及假日时的低点。这一现象反映出供应链对新关税政策的紧急应对措施,许多企业选择提前大量下单囤积库存,试图规避关税带来的额外成本。

这种囤货行为在短期内推高了进口量,而关税的最终执行则导致需求迅速回落。中国作为美国海运集装箱进口的最大来源国,通常占据约40%的份额。然而在关税生效初期,中国的进口量明显减少,5月中旬其份额一度跌至30%。这一缺口部分由越南、印度等其他亚洲国家的进口填补,但仅弥补了约10%的缺失量。随后,随着市场适应关税政策的调整以及企业运营的恢复,中国的集装箱进口份额逐步回升,最终稳定在40%以上,整体进口量也回归至去年同期水平。这一变化对美国港口的运行和货物处理能力提出了新的要求。

随着进口集装箱量的增加,港口吞吐能力面临更大压力,特别是在港口装卸、仓储和清关等环节。尽管国内厂商提前囤货导致部分库存水平偏高,但仍难阻挡进口货物流入的趋势。内陆运输方面,铁路及卡车运输的表现各有不同。国际短驳铁路运输量出现了明显下降,约8%,与进口量骤减的时间点高度吻合。这反映了国际集装箱运输需求的直接影响。然而,国内集装箱及卡车调度量则保持相对稳定,显示内陆运输暂未因进口大幅波动而产生剧烈震荡。

未来,内陆运输需求是否会出现反弹,取决于库存消耗的速度和季节性商品的运输需求。值得注意的是,当前运输市场仍然较为脆弱。近年来,由于承运能力的下降以及运输企业抗风险能力减弱,市场面对需求波动的弹性减弱。承运商拒绝货运请求的比例升至自2022年以来的最高点,虽然总体拒载率仍较为温和,但其波动性和上升趋势令人警惕。如果未来进口需求集中在美国某一地区,运输市场可能迅速陷入紧张状态,运力不足问题或将加剧。综合来看,2025年进口需求回归至2024年水平,表明全球供应链的弹性与适应能力依然存在。

企业在面对关税调整时采取的提前备货策略、贸易伙伴多元化的趋势,以及对内陆运输能力的持续关注,都成为促成市场复苏的重要因素。然而,这一恢复同样提醒业界持续关注运输能力建设和供应链管理优化,避免因突发需求激增导致的市场混乱。未来几年,随着全球经济环境的不确定性,以及国际贸易政策的不断演变,进口需求的稳定性仍存在变数。企业需要加强供应链的韧性,优化库存管理,并灵活调整采购渠道,以应对潜在的关税、物流和市场波动风险。同时,港口运营商和运输承运商也应提升跨环节协调效率及容量管理水平,应对可能出现的进口需求波动和运输瓶颈。此外,技术创新在提升供应链透明度、预测能力和响应速度方面发挥越来越关键的作用。

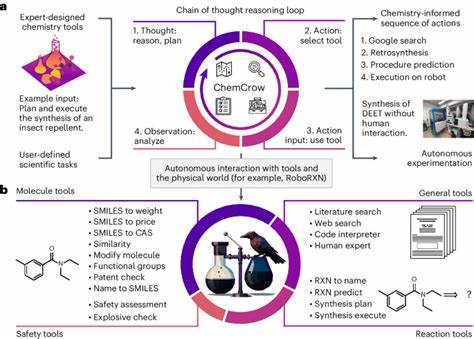

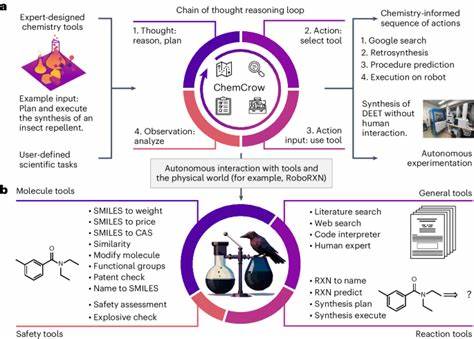

智能物流、数据分析和自动化设备正成为促进运输效率和风险管理的关键工具。随着进口需求的逐步恢复和供应链结构的调整,相关企业应积极拥抱数字化转型,以增强市场竞争力和韧性。总的来说,2025年进口需求恢复至2024年水平,彰显全球供应链的调整与适应过程已经取得初步成效。展望未来,持续关注政策变化和市场动向,强化运输网络和库存管理,将成为企业在不确定环境中稳步发展的关键所在。