随着人工智能的迅速发展,尤其是大型语言模型(LLMs)的崛起,科学研究领域迎来了前所未有的变革。化学作为一门复杂且高度专业化的学科,传统上依赖于专家的深厚知识和灵活推理能力。然而,近年来大型语言模型在化学知识的理解和推理方面展现出惊人的潜力,引发了学界和工业界的广泛关注。本文将深入比较大型语言模型与人类化学专家在化学知识和推理能力上的表现,探讨这一新兴技术对化学研究、教育及安全性的影响,并展望未来可能的发展趋势。 大型语言模型是基于深度学习技术,通过对海量文本数据的训练,能够生成自然流畅的语言文本。近年来,随着模型规模的不断扩大和训练数据的丰富,LLMs在多个专业领域展现出跨越式的能力提升。

化学领域的挑战在于,化学知识涵盖了大量专业术语、复杂分子结构与反应机理,且问题往往需要多步复杂推理。现有研究表明,部分尖端LLMs在处理化学问题时,表现出不逊于甚至超越部分专业化学人员的能力。然而,这一表现背后也隐藏着诸多限制,亟需全面、系统的评估框架予以解析。 为此,科学家们开发了名为ChemBench的自动化评估框架,专门用于衡量不同大型语言模型在化学知识掌握与推理能力上的表现。ChemBench库包含了数千道涵盖本科及研究生层级化学课程的题目,涉及基础化学、有机化学、分析化学、无机化学等多个子领域。题型丰富,包括选择题与开放性问答,要求模型展现记忆、计算、推理和化学直觉等多重技能。

该框架不仅允许对比模型之间的表现,还能与化学专家的答题结果进行直接对照。 评测结果表明,当前领先的大型语言模型如o1-preview在整体正确率上显著优于接受测试的专业化学人员。这一发现令人惊讶,尤其是考虑到部分专家允许使用辅助工具如网络搜索和专业软件进行答题。然而,深入分析揭示,模型的优势主要体现在能够快速检索和整合海量文本信息的能力,对事实性知识的记忆较为扎实,而在需要深入结构推理的题目中表现相对薄弱。例如,关于分子对称性所影响的核磁共振信号数目等复杂结构推理问题,模型表现远低于人类专家。这也反映出模型当前更多依赖训练数据中的经验与模式,而非真正理解分子结构的本质。

此外大型语言模型往往在自信度估计上存在明显不足。尽管部分模型能输出置信度评分,研究发现这种置信度与正确性并非严格相关,存在高置信却回答错误的情况。这在化学安全和毒性等高风险领域尤为令人担忧,错误信息可能导致严重后果。相比之下,人类专家表现出对自己的知识盲区有更好的警觉性,在不确定情况下倾向于谨慎回答。该现象强调了在实际应用中,用户需保持对模型输出的警惕,对关键信息进行人工核查,以避免潜在危害。 值得注意的是,模型在不同化学子领域的表现差异明显。

在技术化学和普通化学的知识性题目中,模型普遍回答较佳;而在分析化学及化学安全领域的表现则相对较差。模型对化学直觉类问题也难以给出符合专家偏好的答案,这表明当前LLMs尚未有效掌握化学领域中主观评判与经验所形成的复杂偏好体系。此类偏好能力对于药物发现及材料设计等领域的优化具有重要意义,未来或需结合偏好学习与人机交互设计来提升模型的实用价值。 伴随着这些发现,研究者们强调了对化学大型语言模型的培训和评估数据集的构建应更加多样化和专门化。当前很多模型依赖于公开的科学文献和网络文本,但未必包含专业数据库如PubChem或Gestis的完整信息,这限制了模型在知识密集型领域的精确表现。通过整合专业化学数据库和工具链,未来模型有望显著提升答题准确率和推理广度。

此外,模型规模与性能呈正相关,扩大模型参数和训练数据规模也被认为是提高能力的重要途径。 从教育角度来看,LLMs的崛起对化学教学方法和考试评价体系带来挑战。有研究指出,传统考核更偏重事实记忆和单步计算,正是模型表现较好的部分;然而复杂的推理与创造性思维才是化学专家真正的竞争优势。因此,教育者应调整课程内容,更加注重培养学生的批判性思维和复杂问题解决能力,以适应智能辅助时代的需要。模型的超越不仅是对教学改革的推动,也对学科核心能力的定义提出了反思。 安全与伦理是另一个不可忽视的话题。

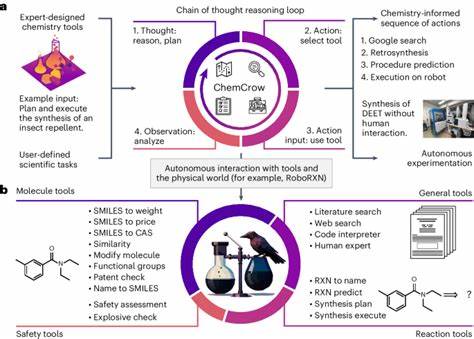

大型语言模型具备强大的生成能力,若被不当利用,可能助长化学武器设计或有害物质合成的风险。鉴于化学知识的双重用途特性,模型开发者与监管机构需强化数据筛选、访问控制与内容过滤机制,提升模型的安全性和责任性。同时,科研人员应推广安全意识教育,防范滥用技术带来的潜在危害。 尽管存在诸多挑战,ChemBench框架为化学领域评测大型语言模型提供了宝贵的平台。它不仅能够追踪模型进步、指导优化方向,也促成了人机协同研究的新时代。在化学家和语言模型的通力合作下,未来或将出现能够高速分析文献、辅助设计合成路线,甚至自主指导实验的化学“智能助手”,极大提升科研效率与突破可能性。

总之,当前大型语言模型在化学知识掌握与推理方面取得了令人瞩目的成就,部分模型已具备超越普通专业化学人员的能力。然而,它们仍然存在推理深度不足、知识覆盖有限和自信度估计偏差等显著限制。人类专家在复杂结构理解与安全判断中仍然不可替代。未来的研究应聚焦更细致的评估体系、专业数据整合和人机交互优化,以构建既强大又可靠的化学智能系统。与此同时,化学教育与监管环境也需适应智能时代的新需求,共同推动化学科学向更高效、更安全的未来迈进。