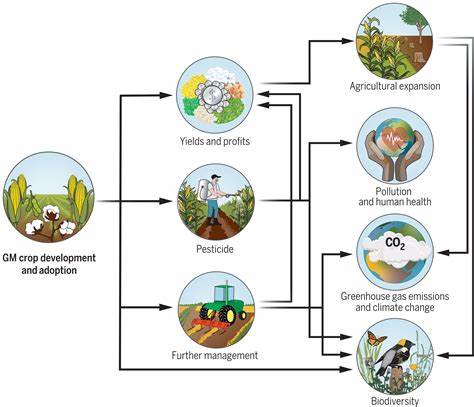

近年来,转基因作物(GMO)的广泛应用引发了农业领域的巨大变革,同时也对地下生态系统产生了深远的影响。地下生态系统不仅支撑着地上作物的生长和发育,还维持着土壤肥力和环境的稳定。随着转基因技术的不断进步,研究人员逐步揭示这些作物如何从根本上改变地下生物多样性及其生态功能。本文将全面解析转基因作物对地下生态系统的多重影响,以及相关的环境和农业发展问题。首先必须明确,植物根系是连接地上作物与地下生态系统的桥梁。转基因作物可能通过改变根系分泌物的成分和数量,进而影响土壤中的微生物群落结构。

根系分泌物是植物向土壤释放的有机化合物,对于吸引有益微生物、抑制病原体及促进养分循环均至关重要。研究表明,不同的转基因作物根系分泌物表现出明显差异,这可能导致微生物群落的多样性下降。微生物群落的改变进而影响土壤的养分循环过程,尤其是氮、磷等关键元素的生物可利用性。某些转基因作物可能减少固氮菌或磷酸盐溶解菌的数量,从而降低土壤养分的有效供应。这种变化不仅影响转基因作物自身的生长,也会对土壤生态系统中的其他植物产生连带效果。此外,土壤真菌群体也会因为转基因作物的种植方式而发生变化。

真菌在有机物分解、养分释放以及植物健康维护中扮演关键角色。某些转基因作物释放的抗虫或抗病基因产物可能对土壤真菌产生抑制作用,导致功能性真菌数量下降。长期来看,这样的影响可能削弱土壤的自然修复能力,使作物更依赖人工肥料和农药。土壤动物也是地下生态系统的重要组成部分。蚯蚓、线虫、节肢动物等在土壤通气、养分循环和有机质分解中发挥着不可替代的作用。转基因作物可能通过改变土壤微环境,间接影响这些动物的数量和活动。

部分实验指出,某些转基因作物中的Bt蛋白质在土壤中有累积倾向,可能会对非靶标生物产生毒性,从而扰乱食物链和生态平衡。土壤物理性质的变化同样不容忽视。转基因作物的根系生长模式和生物质产量与传统作物不同,这将影响土壤结构的形成和稳定性。根系的分布和大小决定了土壤的孔隙结构、含水量及其通气状况。某些转基因作物的根系可能导致土壤板结或疏松,从而影响水分保持能力和养分吸收效率。生态系统的健康依赖于稳定且多样的地下生物,转基因作物的引入可能会打破这一平衡。

因此,科学界呼吁对转基因作物的地下生态效应进行长期、多维度的监测和评估。只有通过全面的数据支持,才能制定出兼顾农业生产和环境保护的种植策略。除了生物和物理方面的影响,转基因作物在全球范围内的推广也带来了社会和政策层面的讨论。土壤是农业的根基,任何对其负面影响都可能导致农业可持续发展面临风险。各国政府、农业机构和科学家应加强合作,推动转基因作物的生态安全性研究,实现科学合理的农业生产管理。未来,借助基因编辑技术的精准性,有望开发出对地下生态友好且高效的转基因作物新品种,实现环境保护与粮食安全的双重目标。

同时,应提高农民和公众对地下生态系统重要性的认识,推广生态农业理念,减少化学农药和肥料的使用,采取综合治理措施,优化作物种植结构。综上所述,转基因作物不仅在地上改写了农业格局,更在地下生态系统中引发了广泛而深刻的变化。这些变化涉及土壤微生物群、土壤动物、物理结构及生物多样性等方面,直接关系到土壤健康和生态平衡。面对这一现实,推动转基因技术的安全应用已成为全球农业发展的紧迫课题。只有科学把握其影响机制,实施科学管理,未来农业才能实现真正的绿色可持续发展,实现人类与自然的和谐共生。