在我们日常观看电影DVD时,常常会遇到一段强烈的反盗版广告视频,背景音乐以紧凑有力的节奏传达着盗版的危害以及法律的严肃。然而,你是否想过这段音乐的来历?令人震惊的是,这段强烈的反盗版广告音乐本身竟然是盗版产生的——正如2012年曝光的一起案例所揭示的那样。 故事的主人公是一位荷兰音乐家梅尔希奥·赖特弗尔特(Melchior Reitveldt)。2006年,他受荷兰音乐版权管理机构Buma/Stemra之托,为一则仅限本地电影节播放的反盗版广告创作了这段音乐。赖特弗尔特不仅依法收到了报酬,音乐的使用范围也得到了严格限制。然而,出乎他的意料的是,2007年他在购买一张《哈利·波特》电影DVD时,竟然听到了自己创作的反盗版音乐被未经授权地广泛使用在DVD的反盗版广告中,这些DVD不仅仅限于荷兰市场,而是传播到了海内外多个国家。

赖特弗尔特意识到这是一种对其作品的严重侵权行为,属于未经许可的盗用。令人尴尬的是,他向Buma/Stemra报告此事,却不但没有及时解决问题,反而遭遇了各种障碍。机构不仅延迟处理,甚至提出了极不合理的补偿方案,更甚者,相关负责人竟然提出以曲线方式将这首被盗用的音乐出售给他自己,并从中扣取高额利润的荒唐要求。这种状况引爆了版权保护领域的伦理危机。 音乐和其他文艺作品的版权问题并非新事物。早在1710年英国制定的《安妮女王法案》中,就明确保护作者及出版者的权益,防止他们的作品被未经授权地复制和传播。

正如法案开篇所述,盗版行为不仅损害作者的经济利益,也可能毁掉他们及其家庭的生活。赖特弗尔特案例正是现代数字时代这一问题的缩影,提醒我们版权的维护远未完成。 许多国家设有音乐版权保护及收益收集机构,旨在确保音乐作者获得合理报酬。例如荷兰的Buma/Stemra就是此类机构。但此案暴露出这些机构在执行职责上的漏洞及腐败风险。通过赖特弗尔特与Buma/Stemra的官司以及录音证据,违法行为最终被揭露,涉事高管被迫辞职,法院也命令机构赔偿音乐家应得的费用。

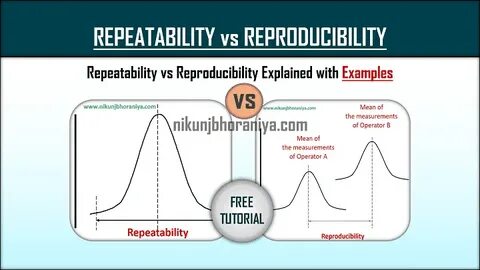

此事件成为警钟,促使音乐产业和版权机构加强透明度与制度完善。 随着互联网的发展,版权问题变得日益复杂和紧迫。数字内容的便捷复制与传播,大幅提高了盗版的效率和规模,使传统版权保护面临巨大挑战。以音乐为例,曾有美国明尼苏达一名妇女因网上非法分享24首价值不到24美元的歌曲,被索赔高达22.2万美元,案件引发广泛争议。这种天价罚款背后折射出版权界与使用者之间矛盾的尖锐性和法律适用的争议性。 赖特弗尔特的经历让我们反思,虽然反盗版广告呼吁大家尊重版权,远离盗版,但背后运用的音乐版权自身受到侵害,这无疑是讽刺与警示。

它提醒我们,版权保护不应只是口号,而需要真正落实在制度建设、法律执行和伦理规范上。 对音乐创作者而言,版权不仅是经济权益,更是文化创意的根基。通过确保创作者得到应有的尊重与回报,才能激励更多优质文化作品的诞生。正如赖特弗尔特坚持维权,他的努力证明了正义虽迟但终将实现,也揭示出完善版权管理机构的重要性。 公众作为版权环境的重要一环,也应增强版权意识。正确理解和尊重原创作品的价值,支持正版消费,抵制盗版行为,都是维护文化产业健康发展的关键。

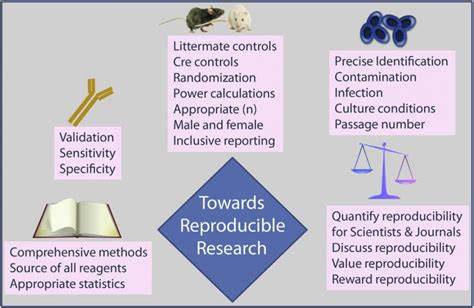

反盗版广告音乐被盗事件是一个极佳案例,用生动的事实告诉我们版权保护是所有人共同的责任。 全球版权保护需要借助法律、技术和社会多方面力量的融合。比如数字版权管理技术(DRM)、网络监控与取证、版权交易市场的规范化,都在努力应对新的挑战。与此同时,公平合理的版权使用条款、“合理使用”原则及公众教育也是保障版权生态平衡的重要元素。 音乐盗版问题涉及道德、法律、经济等多重层面。赖特弗尔特案集中暴露出某些版权管理组织内部的腐败问题,使版权保护问题不再仅仅是创作者与盗版者的对立,而是更深层次的系统性挑战。

透明、公正和高效的管理机构是防止类似事件再次发生的基础。 此外,数字媒体时代版权的定义与边界正被重新定义。以前可以转借的书籍,现代数字文件是否能被复制分享,法律如何平衡权利人与公众利益,这些都是亟需解答的问题。赖特弗尔特事件提醒我们,版权保护需要不断适应技术进步,避免成为阻碍文化传播的桎梏。 总结来看,反盗版广告音乐被盗事件不仅是个别侵权案例,更是现代版权保护困境的缩影。它涉及音乐产业的利益保障、版权机构的诚信责任、法律制度的完善以及公众版权意识的提升。

只有在全社会的共同努力下,才能有效遏制盗版,尊重创作者权益,推动文化创意产业健康发展。赖特弗尔特的故事告诉我们,版权保护之路虽然充满荆棘,但正义最终会胜利,创作者的声音值得被倾听且得到应有回报。