近年来,科学研究的可重复性问题逐渐受到全球关注。特别是在生物医药领域,研究结果的可靠性直接关系到医学进步和公共健康安全。近期,一项由巴西科研团队发起并协调的大规模复制项目揭示了令人忧心的事实:大量已发表的生物医药研究未能通过重复实验得到验证。这一发现不仅提示了科学方法上的不足,也为科学诚信和研究改革提供了强烈呼声。 此次复制项目由巴西可重复性倡议发起,该倡议成立于2019年,由里约热内卢联邦大学的科学家主导,聚集了超过50个实验室和200多位研究人员的协作力量。项目的独特之处在于聚焦于具体的实验方法,而非某一特定研究领域或因论文影响力进行选择。

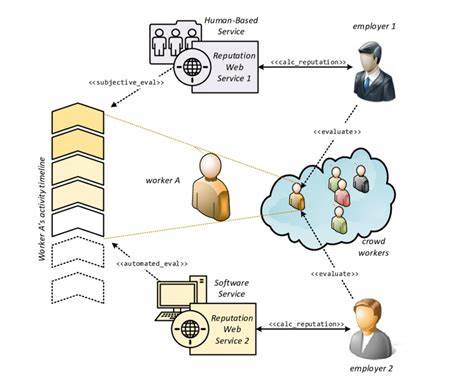

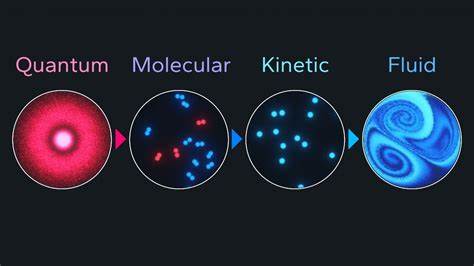

研究者们挑选了巴西学者在1998年至2017年间发表的涉及三种常见生物医药实验方法的论文,包括细胞代谢测定、基因材料扩增技术以及啮齿类动物的迷宫行为测试,力求涵盖代表性强且实验可操作的方法。 项目初步筛选了60篇论文,分别由多个实验室尝试重复其中的实验,以验证原始结果的真实性和稳健性。在此过程中,项目团队面临科研合作中的协调挑战,例如实验方法细节的统一与标准化,数据解读差异等问题,犹如将多支各具风格的乐队组织成一支高效合奏团。然而,尽管协调困难重重,最终完成了97次有效复制尝试,涵盖47个具体实验。 复制结果令人担忧。评判标准严格,多达五个维度用以衡量实验结果的重复性,包括统计显著性和结果方向一致性。

研究表明,只有约21%的实验能够满足至少一半的重复标准,这意味着近80%的原始研究存在一定程度的可重复性缺失。此外,效应量分析显示原始论文的结果普遍被高估,平均效应量比复制实验多出近60%,揭示了科研报告中常见的结果放大和偏差现象。 学界广泛关注这一发现,将其视为推动科研质量提升的重要契机。研究协调者之一玛丽安娜·博埃查特·德·阿布雷乌指出,此次工作为巴西科学界提供了深刻反思和内部改革的基础,无论是在政策制订、机构监督,还是科研人员培训方面,都亟待引入更加系统和规范的可重复性保障措施。 全球范围内,科研诚信和数据透明逐渐成为热点话题。此次巴西项目突显了在发展中国家科研领域面临的特殊挑战,包括资源限制、实验设计差异和协作网络尚不完善。

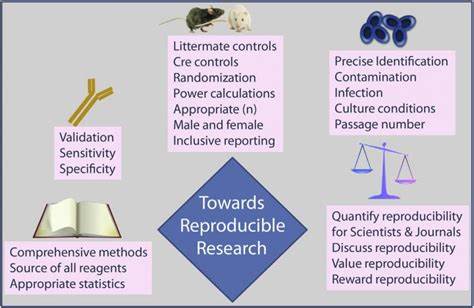

然而,可重复性危机并非巴西独有,早在2015年,美国大型复制项目也报告不到一半的心理学和生物医学研究得到验证,显示科学界普遍存在系统性难题。 值得注意的是,科学研究中的结果复制困难可能源自多重因素,如实验设计不足、统计方法使用不当、发表偏差和科研文化压力等。当前,推动开放科学实践成为有效促进研究透明和再现性的重要策略。共享数据、公开实验协议以及盲法操作等措施,逐步被更多机构采纳,以提升研究复现率和结果可靠度。 此外,科学出版机构和资助机构也正在审视既有评估体系,尝试减少对论文数量和高影响因子期刊的过度依赖,转而更加注重研究质量和方法的严谨性。巴西的复制项目正是在这一大背景下诞生,代表了科学自我纠正和改进的典范。

对于未来,研究团队强调,建立完善的培训机制以提升科研人员在实验设计、统计分析和数据报告方面的能力,是改善科研可靠性的关键。加强跨实验室合作,形成统一规范,也将有助于减少方法执行过程中的偏差和误差。 社会公众和政策制定者亦被鼓励关注科学研究的透明性和可靠性,推动相关法规和伦理准则的发展,保护科研环境免受不正当竞争和数据造假的侵蚀。科研诚信不仅是科学事业自身的根基,更关系到医疗健康、技术创新以及社会信任的构建。 总的来说,巴西生物医药研究复制项目揭示了科研领域亟需正视的可重复性难题,体现了科学自省和进步的动力。通过推动方法论改进、促进数据公开和强化科研文化建设,期待全球范畴内科学研究能够迈向更高的透明度和可信度。

未来科学发展道路上,唯有坚守严谨与诚实,方能赢得持续创新和社会支持。