随着科学技术的不断发展,生物医学研究成为推动医学进步和人类健康改善的关键领域。然而,“可重复性危机”这一问题逐渐浮出水面,尤其在生物医学领域尤为突出。最近,巴西的一个大规模可重复性研究项目震惊了科学界——超过半数的生物医学实验无法被成功复现,暴露出科学研究质量和结果信任度的严峻挑战。该项目有超过50个研究团队参与,涵盖了使用三种常用生物医学研究方法的47项实验,旨在系统地复核巴西本土研究的可靠性。虽然这些实验都备受关注,其复现成功率却低于50%,且多数实验的效应值在原始报告中被显著高估。这一发现不仅与历史上其它大型可复制性评估结果趋同,也让科研人士开始深入反思研究设计、数据分析和发表机制中的根本问题。

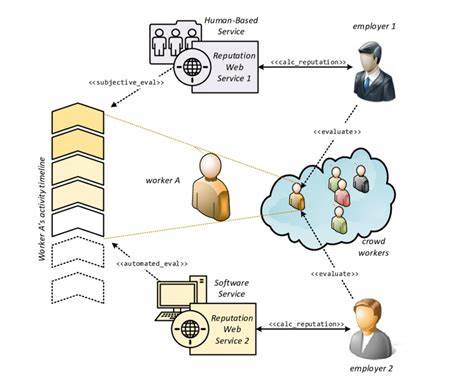

巴西可重复性倡议由联邦里约热内卢大学的科学家们于2019年发起,旨在通过聚焦方法论而非研究领域或引用热度,评估生物医学成果的真实性。与多基于研究主题和影响力筛选研究的重复性项目不同,巴西项目通过分析最常用的生物医学实验方法,确保参与的实验室具备复现这些技术的能力。同时,选取研究范围广泛,从1998年至2017年发表的文献,尽显巴西科研生态的整体面貌。这个近四年的合作研究囊括了213名科学家,遍布全巴西56个实验室,展现了其宏大规模和跨机构协作的复杂性。 尽管参与规模庞大,项目执行过程却困难重重。疫情期间的物流中断、实验室间的操作标准差异,以及对实验协议的不同解读,都增加了复现难度。

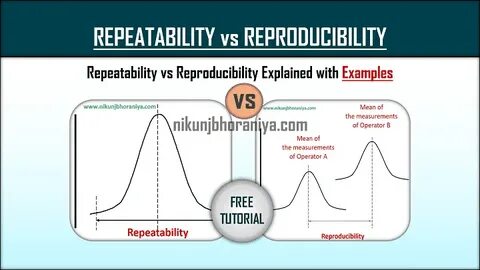

项目协调者形象地将分散独立的实验室比作“风格迥异的车库乐队”,试图融合成一支有序的交响乐团,暗示科学合作中协同统一的重要性及挑战。尽管如此,项目通过三家不同实验室重复测试每项实验,确保结果的多重验证,并由独立委员会对复现结果进行客观裁定,极大提升了研究的权威性和科学严谨性。 研究团队评判复现成功的标准细化为了五大指标,包括复制实验在统计学意义上和原文结果方向上的一致性等。结果显示,只有约21%的实验满足半数以上的复现标准,远低于理想水平。更令人担忧的是,原始研究报告的效应大小平均比复现实验结果大60%左右,暗示科学出版存在“结果夸大”的现象,这可能源于发表偏倚、数据选择性报告或样本量不足等问题。这些普遍现象降低了科学结果的可信度,进而影响相关领域的后续研究、临床应用及政策制定。

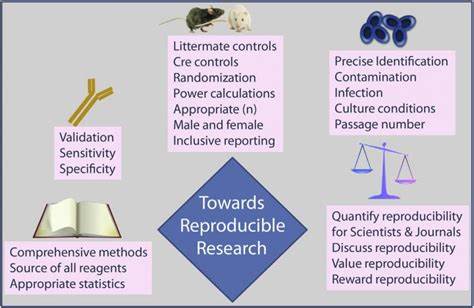

研究者们普遍认为,这一可重复性项目不仅揭示了巴西生物医学研究内部的不足,也反映出全球科学界面临的共同挑战。科研成果的可靠性对于科学知识积累、公共卫生政策实施和医学创新至关重要,一旦信任基础动摇,可能导致资源浪费、误导医疗实践,甚至危及患者安全。因此,该项目被视为促进科学自我反思、促进制度改革的里程碑,为其他发展中国家树立了标准和经验教训。 此次倡议的意义不仅限于发现问题,更激励了国内外对科研文化和体制机制的深入探讨。科学家们呼吁加强实验设计的标准化,提升统计方法的合理性和透明度,推动开放数据和开放方法的普及,并促进跨机构和跨领域的合作与监督。此外,科研资助机构和高校应制定合理的评价指标,避免过度追求发表数量和轰动效应,从根本上改善科研环境。

通过政策支持与文化建设的双轮驱动,打造以可重复性和透明性为核心的科研生态系统,方能真正提升科学质量。 巴西的经验还凸显了发展中国家在科学研究中的独特挑战,如资源限制、人才流失、基础设施短缺等,但同时也反映出这些国家拥有巨大的合作潜力和变革动力。此次项目集合了全国范围内的数百位科学家力量,成功展示了科学社区自我纠错和进步的能力。未来,随着更多类似项目的开展,全球科学界将加快步伐,建立更加坚实和可信的知识体系。 值得注意的是,这项研究尚处于预印本阶段,尚未经过同行评审,这提醒公众谨慎解读结果,同时鼓励科学界持续跟进和完善相关研究。与此同时,公众和政策制定者应积极参与推动科学诚信,关注研究的质量和可持续发展,进一步保障科学为社会进步和健康福祉作出更大贡献。

巴西可重复性项目无疑成为引领全球科研改革浪潮的重要案例,彰显科学创新不仅需要突破,更需要基础的严谨和诚信。 整体来看,巴西生物医学研究的这一可重复性验证计划,以其庞大的参与规模、系统的方法学评估和严谨的执行机制,为揭示科学研究中的核心问题提供了宝贵证据。研究成果不仅敲响了警钟,也推开了变革的大门。面对当下全球科学公信力的普遍担忧,提升研究的透明度、标准化实验流程、强化科学合作和监督机制显得尤为紧迫和必要。在推动医疗科技快速发展的同时,确保科研过程的可靠与诚信,方能让科学真正成为造福人类的坚实基石。未来,随着更多科研机构和国家加入此类可重复性验证项目,科学界能够更有效地避免错误积累,提升创新质量,促使生命科学研究走向更加健康和可持续的道路。

。