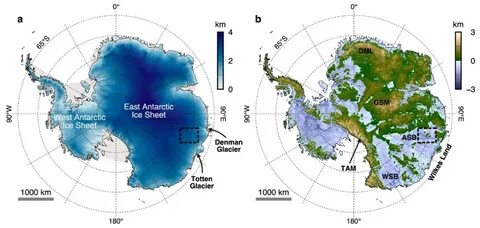

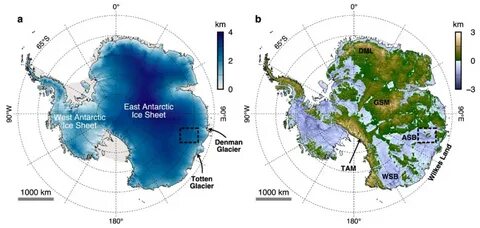

东南极冰盖作为地球上最大的冰体之一,覆盖了近乎整个南极陆地,其冰层厚度和如刺般延展的冰川网络不仅支配着全球气候系统,还锁藏着大量地质和环境信息。2023年,一项突破性的科学研究揭示了东南极冰盖下居然隐藏着一片古老的河流景观。这一发现不仅改写了人们对极地冰盖下面地貌演变的认知,也为重构冰盖历史、气候变迁及冰盖未来动态提供了新的视角。东南极冰盖起源于约3400万年前的古新世—始新世之交,而其地貌在漫长的冰期与间冰期交替中经历了复杂演变。全球气候变暖进入世代交替,东南极即展现了从局部冰川到大陆级冰盖的转变过程,冰盖变化驱动着地貌的侵蚀与保留。然而,科学家长期以来难以获得直接证据以揭示冰盖历史上的扩张与退缩轨迹,尤其是未受现代冰流改造的古代地貌更为罕见。

研究团队基于卫星遥感与气载雷达回声探测技术,对东南极Aurora和Schmidt冰盖盆地边缘的“Highland A”区域展开详尽调查。他们发现这一区域存在三块具有显著连贯性的高地块状地貌,地表通过复杂的脊谷网络相互关联,但又被宽约40公里的峡湾状深槽所分隔。这些深槽被认为由古冰川侵蚀形成,然而包围高地的脊谷间的地貌特征却与现今广泛的冰盖动力学不符。通过分析冰盖表面的坡度变化、冰床的地形轮廓和冰流速度模式,研究组确认这片区域的地貌呈现出典型的古河流侵蚀形态,包括分支发达的支流网络和脊谷比例规律,反映出由流水主导的地貌构造,而非典型的冰川单向侵蚀。地形剖面显示谷地截面为“U”型,兼具水成沉积与冰川消蚀的混合特征。地形的统一性、相似的山谷宽度及其沿纵深的排列暗示这三块高地曾是连贯的古河流平原,面积达到3.2万平方公里,相当于一半个中国台湾面积的整体规模。

更为独特的是,研究通过弹性板模型计算山谷切割导致的地壳反弹高度,得出该地貌在无冰加压下相较现代冰床高度要高出约1至1.2千米,显示地貌保存良好,未因现代冰盖重量产生显著沉陷。冰盖下的热力模型再结合当前极低的冰流速度推断,区域长期处在冷基冰盖状态,即冰底温度在冰点以下,不利于冰川侵蚀,有助于原生地貌的保护。对三块高地地貌一致性的多元数据分析满足了三大判断标准:相似但非现代冰川形成的山谷网络、合理的冰退作用矫正后的统一高程以及冷基冰盖底界下的地貌保存机制。推测古河流景观最初形成于在东南极大陆破碎前的更温暖湿润气候条件下,河流雕刻出复杂的排水系统,断裂构造在侏罗纪至白垩纪期间因冈瓦纳地壳板块活动而中断了流水连接。随后的局部温带山谷冰川发育进一步雕刻河谷,冰川作用限于局部冷冰环境,未加剧大规模侵蚀。再经大陆性冰盖膨胀,温带冰川转变为更加稳定的冷基冰盖,流水地貌在冰盖底部得以长期保存,期间有冰盖边缘多次波动,但未对其造成显著破坏。

结合东南极冰盖自3400万年前到约1400万年前的气候历史,研究推测这些古老地貌形成于早期冰盖扩张前期,距今至少1400万年之前,甚至可能源自3500万年前左右。该发现对解读冰盖扩展与退缩速度具有重要意义:快速冰盖状态转变和锐变基底热力状态促成了局部冰川与广域冰盖两种不同作用模式的交替。东南极部分地区经历了类似“开关”机制,导致河流地貌得以在冰川期之间的冷基条件中保存数百万年。这对今后预测冰盖响应全球气温升高的趋势提供基础,尤其是在现代大气 CO2 浓度已达数百万年未见水平的背景下,未来冰盖边缘极有可能回归局部分布的局地冰帽,重新暴露这些古河流地貌。研究呼吁未来通过采样地下冰芯与沉积物,结合更高分辨率航空雷达调查,以实现精确定年和地貌演化的进一步解析。古老河流水系的发现不仅彰显了东南极冰盖下隐藏的地质宝藏,也开辟了探究古气候、冰盖动力学和大陆构造演变的新路径。

随着全球气候变化趋势的持续加剧,理解冰盖历史演变对评估未来海平面变动和极地环境变化至关重要。总之,东南极冰盖下这幅远古河流地貌图像,不仅是地质时空的见证,也为当今地球科学研究者揭示未来冰盖演变预兆,提供了不可多得的科学财富。