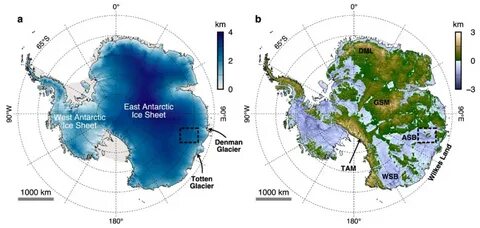

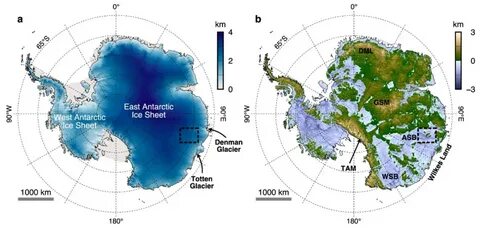

东南极冰盖是地球上最大的冰体之一,其起源可追溯至约3400万年前的渐新世-始新世交界期。随着全球气候的变化,这片庞大的冰盖经历了多次扩展与退缩,深刻影响并改造了整个南极大陆的地貌结构。直到最近,科学家们通过先进的地球物理探测技术,发现了一处隐藏于冰盖之下的保存完好的远古河流地貌,这一发现不仅挑战了人们对南极冰盖进化历史的认知,也为理解极地古环境与现代气候变化提供了珍贵线索。 这片独特的地貌位于东南极冰盖的中央区域,邻近奥罗拉和施密特两个冰盖下的主要盆地,靠近目前已知对气候变化极为敏感的丹曼和托滕冰川区域。通过国际合作的ICECAP项目的机载雷达探测数据,研究团队揭示了这片地貌是由河流系统在冰盖形成之前塑造的,随后在局部冰川作用下经历了改造,但整体遗迹得以保存。 这片远古地貌覆盖面积约为3.2万平方公里,面积约为威尔士省的1.5倍。

地貌由三块主要的高地组成,彼此之间被深达数百米的峡谷分隔。地形起伏明显,山谷和山脊交错形成复杂的网络,形态明显呈现河流侵蚀的分支结构,显示出流水长期雕刻的痕迹。与此相对的是冰川的侵蚀特征,诸如U型谷横截面等,也清晰表明局部冰川活动对该地貌产生了深远影响。 深入分析地貌结构,科学家发现这些河谷的走向主要呈现两种近乎垂直的趋势,分别沿东西和南北方向延伸。这种布局与全球典型的河流侵蚀系统相符,体现出高阶河流的复杂支流网络及分水岭,而不像现代大陆冰盖下因冰流塑造的地貌那样简单且条理稀疏。此外,河谷尺度大小和间距在三块高地之间极为一致,进一步支持这些地貌曾经形成一体化的河流地貌系统。

通过地壳弹性模型的计算,研究人员推断,这些高地由于峡谷的形成经历了长时间的地壳反弹,最高曾被抬升500米左右。冰盖消退导致的侵蚀释放了巨大的地壳压力,使部分地区地面出现隆起,这一过程在地貌形成历史中起到了关键作用。实际顶峰高度推测在500-1700米间,表明这一区域曾经是海拔显著高于当前水平的陆地。 此外,冰川流动数据提供了极为重要的线索。当前冰流非常缓慢,且流向与河流系统走向不符,表现出冷基冰盖的典型特征,这意味着冰盖底部温度低于冰点,冰冻态使地貌长期未被大面积冰川侵蚀改造。雷达探测中还发现冰层内部存在反射面,这象征着古老冰体保存完好,缺乏大规模熔水活动,进一步证实基底稳定且冰盖底部冷冻状态的存在。

对这片远古地貌形成的历史还进行了深入推断。最初,这一带应为一个典型的河流侵蚀地形,形成于冈瓦纳大陆分裂期间及其之前,当时气候温暖湿润,河流主导的地貌演化活跃。随后,伴随着冈瓦纳断裂带的构造活动,该区域的地貌被几条断层切割,河谷网络被拆分成几个独立高地,导致现代发现的三块分离地形格局。初期的冰川活动可能主要集中在这些高地河谷中,局部的温基冰川雕凿出U型谷,但由于冰盖整体尚未覆盖或规模较小,地貌多得以保存。 大约在1400万年前,冰盖规模迅速扩大,形成了现今东南极冰盖的基本格局。这一过程伴随着冰盖内部温度结构的变化,使得高地及其周边获得冷基冰盖而得以保护,峡谷及低洼处则成为温基冰川通道,削切加深了现有的峡谷结构。

随着冰盖稳定,近现代大尺度冰流避开了这些高地,区块间保持了完整的古老地貌特征,反映了冰盖热力学的空间差异。 这片地貌的保存说明两个关键问题:其一,东南极冰盖的历史演变极为复杂,存在快速转变和时空错落的温冷冰川状态;其二,该区域在过去数百万年中冰边线从未严重后退到这三块高地,使得旧地貌避免了被冰川深度重塑。这对于理解冰盖对气候变化的反应机制及其未来可能的演化轨迹有着重要启发意义。 当前全球温室气体浓度正迅速攀升,大气二氧化碳水平有望在本世纪末达到500ppm以上,气候变暖趋势与约3400万至1400万年前的中新世时期相似。该期间东南极冰盖经历过早期大规模的生长、收缩与重新组织。科学家推断,未来持续的气候变暖极有可能导致东南极冰盖的部分区域出现类似历史上的动态变化,甚至出现局部冰盖切割古老地貌的现象,这对全球海平面上升与极地生态系统有广泛影响。

对这片古老河流地貌的研究不仅提升了对南极洲地质与气候历史的认识,也提供了关于冰盖热力学与地质环境相互作用的宝贵基准。进一步的研究规划包括采集基岩和冰下沉积物样本,开展更精细的机载雷达探测,尤其是识别可能的冰斗和冰积特征,以提前预警及监测冰盖未来的响应与变化。 此外,这一发现也启发科学界重新关注类似被冰盖覆盖的潜在远古景观,并结合遥感与直接探测方法,系统绘制南极及其他极地地区的地貌遗址图谱。这样的努力将对预测极地冰盖对气候变化的复杂反馈系统建立更完善模型,进而服务于全球气候治理与海洋环境保护。 综上所述,东南极冰盖下保存的这片远古河流地貌不仅是地质学和冰川学领域的重大突破,也构筑了连接古气候与现代变化的重要桥梁。它提醒我们,地球的极地环境蕴藏着丰富而复杂的历史信息,是理解地球系统演变不可或缺的组成部分。

未来,随着技术的进步和科学的不断深入,更多未知的极地秘密将被揭开,为应对当下全球环境问题提供坚实的科学基础。