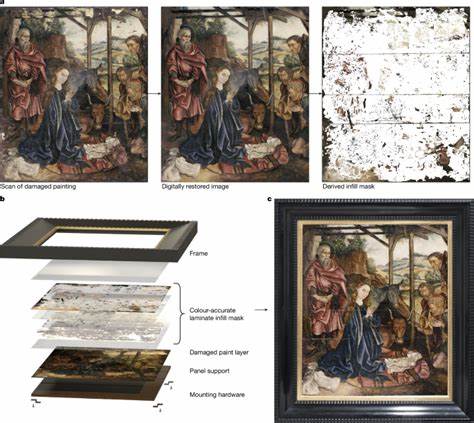

绘画作为人类文明的重要载体,记录着历史、文化和艺术的发展。然而,随着时间流逝,许多杰出的艺术作品不可避免地遭受了损毁。传统的油画修复技术凭借手工绘制修补缺损,能够延续作品的生命力,但这类修复往往耗时长、成本高,且在色彩还原和细节处理方面存在一定局限。近年来,随着数字技术的不断进步,数字化面罩技术应运而生,为绘画的物理修复开辟了全新的路径。数字化且可逆的物理修复方法,正成为连接传统艺术与现代科技的桥梁。数字化面罩技术的核心在于利用高精度扫描和数字图像处理,构建针对损坏区域的彩色双层层压膜面罩。

这种面罩能够精准匹配原作色彩,覆盖面广且细节丰富,极大提升修复的效率和视觉效果。传统修复依赖人工上色,过程繁琐且对修复师的绘画技巧和耐心要求极高。而数字面罩的应用,将手动修复缩减到数小时内完成,速度提升近70倍,显著降低了修复时间和相关费用。数字化面罩在制作过程中首先基于高清数字扫描,获取绘画损坏的完整数据,包括破损面积和色彩信息。随后,结合人眼视觉感知模型,定量分析受损区域对整体图像的影响,科学制定修复目标,确保修复区域与视觉无缝融合。通过专门设计的算法,数字面罩能够自动生成符合伦理原则的补色方案,避免对原作造成侵入性伤害,强化修复的可逆性。

面罩的双层设计使其颜色调制准确,白色底层提供色彩饱和度的基础,彩色印刷层则还原画面细节。所选用的聚合物薄膜不仅光滑平整,且可在未来方便移除,保障艺术品的完整性和安全。数字化面罩技术的推广,有助于打破传统修复门槛,使大量因修复成本过高而被收藏机构封存的作品重见天日。超过七成博物馆收藏的绘画因昂贵维护费用未公开展出,数字技术的介入,或将改写这一现状。此外,这种方法也满足了现代艺术保存的伦理规范,力求在最大程度尊重艺术品原貌的前提下开展修复。科学的数字算法引导面罩制作过程,不仅节省人力,还保证了修复的高一致性和可控性。

这种创新技术结合人工智能对色彩认知和图像处理的优势,为未来艺术保存带来更多想象空间。数字化面罩的实施呈现出极佳的匹配度,对修复效果的模拟和实际呈现高度吻合,体现了数字模拟在艺术保护中的实践价值。通过数字方案,修复人员可在虚拟环境中预览修复效果,反复调整方案,避免传统手工修复中可能出现的失误和不可逆损害。面对木质画板的开裂、颜料的脱落及色彩退化等多种损害类型,数字面罩具有很强的适应性,能够灵活应对复杂画面结构。案例研究中,采用该技术修复的15世纪西班牙“普拉多朝拜”绘画,成功实现了广泛分布的斑驳区域填补,令画面焕然一新。该方法的可逆性尤为重要,面罩可在不影响画布和底层漆面的前提下轻松剥离,满足未来修复或重新评估的需求,这一点是传统修复难以匹敌的优势。

目前,相关数字面罩的设计与生成代码已经开放,推动全球范围内相关科研机构及文物保护者的交流与合作。未来,结合深度学习和机器视觉,数字化面罩技术将更加智能化,色彩还原度和纹理细腻度将达到新的高度,带来更加精准和高效的修复方案。并且,随着3D打印和材料科学的发展,未来面罩的物理属性可以进行定制,更贴合不同材质和损伤类型,为不同艺术媒介提供对应的保护解决方案。数字化面罩的优势不仅局限于油画修复,也为壁画、彩绘陶瓷等多种艺术形式提供了新思路。尤其在揭示和保护文物脆弱纹理方面,更显其独特价值。艺术保护从此不再是漫长痛苦的等待,而是建立在科技基础上的高效精细作业,实现文物的持续生命力。

数字化面罩开启了艺术世界与数字时代交汇的新篇章,不仅为艺术保存注入新动能,也为公众欣赏历史艺术精品创造了更多可能。可以预见,随着这一技术的不断成熟和普及,未来的艺术保护将更加科学、人性化。站在数字化与传统技艺的交汇处,数字化面罩技术为绘画物理修复带来革新机遇,必将在全球艺术保护史上写下浓墨重彩的一笔。