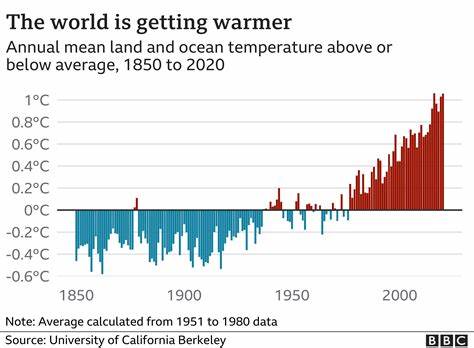

全球气候的不断升温已成为当代最严峻的环境问题之一,科学家们通过多来源的数据与研究发现,近年的气候表现出一种令人担忧的趋势——即使是被认为“较凉爽”的年份,其实际气温也远远高于过去那些被视为“暖年”的温度。换言之,现在的“凉爽年”比过去的“暖年”还要热,这一发现凸显了人类活动对气候系统迅速而深刻的影响。全球气温升高不仅仅是一个线性增长过程,而是伴随着自然气候周期如厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)以及极地气候变化等复杂交互作用,使得温度变化呈现出新的异常模式。 ENSO作为太平洋地区的主要气候振荡系统,其包含的暖相(厄尔尼诺)、冷相(拉尼娜)和中性相阶段,每隔几年就会更替一次,传统上被视作导致地球气温波动的重要因素。厄尔尼诺年份往往带来全球气温的升高,而拉尼娜年份则使气温有所下降。然而最新的全球气候数据表明,近年即使处于拉尼娜或者其他所谓“凉爽”阶段,地球的平均温度依然高于过去厄尔尼诺年份的水平。

这意味着自然的冷却效应在当前的人为温室气体浓度情况下已难以抵消总体的升温趋势。根据Copernicus ERA5气候数据集和世界气象组织的多个报告,2024年和2025年间全球平均气温多次超过了工业化前水平的1.5摄氏度,这不仅标志着全球气候进入了一个新的高温常态,也说明了即使是近几年内最“凉爽”的时段,其气候背景已远不如以往。这种现象的背后,极地的快速变暖起着不可忽视的作用。北极洲和南极洲的冰盖和海冰大量融化,不仅导致海平面上升,改变当地生态环境,还通过影响全球大气环流和海洋洋流,进一步扰乱了气候系统的平衡。极地升温不仅增强了温室气体的释放,还减弱了寒冷空气的输送,使得全球范围内的气温基线整体提升。极地反馈机制的所产生的影响,与ENSO的自然振荡相互叠加,使得原本可以缓解全球气温的“冷相”年份温度显著升高。

在澳大利亚、东南亚以及非洲等地区,极端天气事件因厄尔尼诺的加剧频繁发生,旱灾、热浪和洪涝灾害交替出现,动植物群落和人类社会都遭受了严重威胁。尤其是在太平洋地区,厄尔尼诺加剧了热带风暴和飓风的强度,加剧了气候灾害反复发生的频率。科学家们指出,气候变化带来的多重反馈效应使得传统基于历史数据的气候模式正逐步失效。过去依赖于ENSO变化预估气温波动和天气风险的做法正在面临挑战,气候系统中的新“常态”要求人类必须重新评估气候预测和应对策略。全球变暖使得气候安全边界不断被突破,1.5摄氏度这一被广泛认为具有重大意义的警戒线正在遭遇频繁的超越。尽管国际社会在气候减排和应对方面已有许多努力,但全球各地持续上升的温度警示我们,行动的紧迫性远超以往。

科学研究和气候监测机构呼吁,通过大幅减少温室气体排放、推动能源结构转型以及加强气候适应能力建设,才能有效遏制温室效应的进一步加剧。此外,加强对极地环境的保护与研究,对于理解和控制气候反馈机制至关重要。保护冰川和海冰,减缓极地升温,有助于稳定全球气候系统,为缓解近年气温的异常波动和极端现象提供重要支撑。面对当下气候环境的严峻形势,全球社会需联合行动,推动政策革新与技术创新,强化气候风险管理和生态系统恢复。只有这样,才能确保人类和自然生态系统在不断升温的地球上具备更强的韧性和适应力。整体来看,气候变暖的趋势正在以超出科学预测的速度推进,新的气候纪录层出不穷。

今天的“凉爽年”比过去的“暖年”更热,标志着地球气候已进入了前所未有的状态。理解和应对这种变化,需要全球共同努力,贯穿科学研究、政策制定和公众意识的提升。未来气候保护的成败,将直接影响地球上所有生命的存续与发展。