在音乐领域,中产阶级音乐人的生存状况正面临前所未有的挑战。随着数字流媒体平台的崛起和产业格局的变革,许多从事音乐创作和表演的艺术家发现,靠艺术获得稳定的中产收入变得越来越难。数字时代带来的不仅是机遇,也伴随着严峻的现实——收入高度分化,靠粉丝支持或大流量变现的顶尖艺术家少之又少,大多数音乐人的收益甚至难以维持基本生活开销。传统音乐职业路径的天花板越来越低,年轻音乐人和艺术专业学生迫切需要更现实和细致的经济指导。数字流媒体平台如Spotify的支付机制令人堪忧,据数据显示,音乐人需要获得超过三百万的年度播放量,才能达到美国的最低工资标准。实际上,绝大多数创作者远未达到这个数字,导致大批艺术家陷入“数字饥饿”的困境。

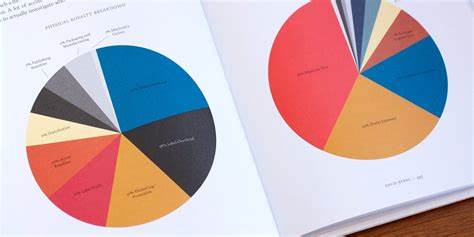

这种局面不仅限制了艺术家的收入,也影响了他们的创作自由和持续投入的动力。与此同时,新兴平台如Patreon等作为支持创作者的渠道,虽然为部分艺术家提供了直接获益的途径,但同样暴露了收入悬殊的严重问题。据统计,只有约2%的Patreon创作者能够赚取符合联邦最低工资的收入,这说明大多数艺术家依靠平台生存的希望渺茫。除了数字平台的挑战,艺术教育的现状也值得深思。调查显示,许多持有艺术学位的创作者,收入中位数远低于国家平均收入。多数艺术毕业生的薪资未能达到五万美元,部分甚至陷入贫困线以下。

令人担忧的是,艺术教育往往忽视财务规划和职业指导这一关键环节,令年轻艺术家在进入职场时缺乏必要的经济应对能力。艺术创作逐渐成为依靠家庭经济支持的“奢侈游戏”,有近三分之一的艺术家依赖父母或配偶的经济帮助来维持生活,这一现象在视觉艺术和音乐领域尤为明显。社会大众和媒体热衷于报道明星和成功的艺术故事,却鲜少关注那些在艺术赛场“夹缝求生”的大多数创作者,使得这部分人群的真实处境更加隐晦。创作者如果在经济压力下被迫迁就迎合市场主流,势必会限制创新和个性化表达,导致文化产品趋于模式化和同质化。这种风险正在影响整个艺术生态的多样性和活力。面对严峻的行业现实和不确定的收入前景,持谨慎态度及现实策略成为音乐人和艺术家必须采用的生存法则。

多技能融合、兼职收入以及灵活适应市场需求是保障中产阶级艺术生活的重要途径。培养与主业相关的副业技能,如音乐教育、乐器调律、艺术治疗等不仅能够缓解经济压力,还能丰富创作者的专业视野。许多音乐界前辈的经历昭示,艺术与其他职业并非水火不容,而是互为支持的共生关系。如著名作曲家Philip Glass曾从事出租车司机和管道工工作,老爵士歌手Sheila Jordan直到五十多岁才专职音乐,这说明持续努力和多元化发展是中长线维系音乐生涯的关键。现实而坦诚地看待财务问题,有助于艺术家更理智地规划职业发展。导师和教育机构应主动打破传统艺术教育中的“唯艺论”,积极提供经济知识和职业规划辅导,让年轻艺术家既具备创作激情,也懂得经营生活。

产业内部也应提升生态健康度,鼓励多样收入模式和合理版权分配,推动保护中产音乐人的权益。这不仅关乎音乐市场的公平环境,更关乎文化生态的可持续性。纵观现代创意产业,资本的逐利逻辑强化了对超级明星现象的追捧,使得中产阶级艺术家空间日益狭窄。媒体、投资方和政策制定者都应认识到,艺术的多样性和民主化对社会文化的长远价值。促进更多人以合理收入支持艺术生活,是推动文化创新的重要基石。虽然当下行业环境充满挑战,但每一位音乐人依然拥有通过坚定自律和灵活发展,创造属于自己的艺术与经济平衡的可能。

树立务实的赚钱观念,勇敢接受副业技能的培养,积极拥抱数字经济的新工具,构建稳健的收入基础,是应对未来不确定性的有效措施。中产阶级音乐人的消失并非必然,关键在于个人能力的扩展和产业生态的改善。社会各方需要共同努力,为更多怀揣梦想的艺术家提供丰厚的土壤,让音乐这份古老而美丽的职业,既能满足精神的创造,也能保障生活的尊严。