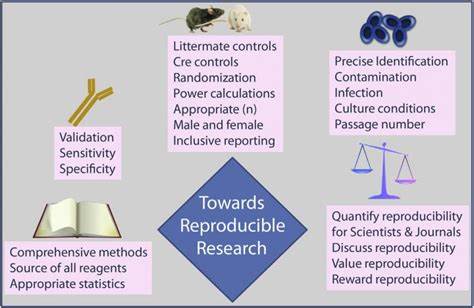

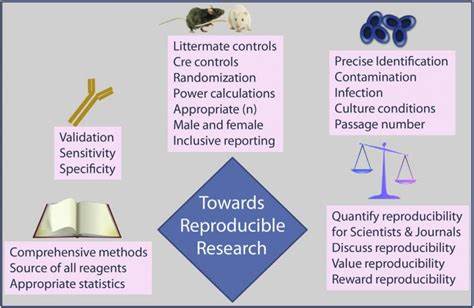

科学研究的可重复性一直是衡量其可靠性和有效性的核心标准。然而,近年来,全球范围内多项研究表明,许多科学成果在重复验证时面临巨大挑战,特别是在生物医学领域。2025年4月发布的一项来自巴西的独特再现性研究项目,再次印证了这一问题的严重性。该项目覆盖了多个生物医学方法,旨在检验巴西研究团队发表的论文结果,最终发现大量研究难以被有效复制。这一发现不仅反映出所涉及国家科研体系的潜在问题,也引发了学术界对全球科研诚信的深刻反思。 该项目由巴西重复性倡议牵头,聚集了超过五十个研究团队和二百多名科学家。

团队选择了使用最广泛的三种生物医学常用实验方法来进行验证:细胞代谢检测、基因扩增技术和啮齿类动物迷宫测试。通过对1998年至2017年间,在巴西学者为主的研究团队发表的论文进行随机抽样,科学家们详细复刻实验设计,并在三个独立实验室内重复实验以保证验证的客观性与严谨性。 然而,令人失望的是,近一半以上的实验结果未能在重复试验中重现原论文所报告的结论,重复性成功率不足50%,远低于科学理想的准确复制标准。更为关键的是,原研究中的效应值普遍被高估,重复实验中实际观察到的效应平均仅为原论文的40%左右。这种现象提示我们,许多已发表的研究结果可能存在“效果膨胀”或统计过度乐观现象,从而影响科研决策的正确性及后续研究的可靠进展。 此项目的设计与实施本身极具挑战,尤其是在新冠疫情期间,实验室资源受限,人员流动受阻,物流遇阻等客观困难凸显。

此外,各参与实验室在具体实验操作方面也存在一定差异,如何标准化实验流程、确保方法统一性成为项目管理的巨大考验。据项目负责人奥拉沃·布罗尔·阿马拉尔介绍,项目如同将各自风格迥异的“车库乐队”组织成一支协奏乐队,需协调各方以形成和谐统一的科研实践。 该项研究虽然尚未经过同行评议,但其预印本发布即引起国际科研界广泛关注。巴西重复性倡议的负责人马里安娜·布埃查·德·阿布鲁强调,这些发现为巴西乃至全球科学界 reform提供了重要实据。她呼吁相关机构和政府应着眼于构建完善科研监督机制,提高研究方法的透明度,加强实验设计和数据分析的规范性,以减少重复性危机对科学信任度和公众资源配置的负面影响。 重复性危机并非巴西独有,但该项目通过聚焦具体国家和方法类型,提供了更细致的分析视角。

与以往依赖于研究领域或引用次数进行样本筛选的策略不同,此次研究按科学实验方法筛选样本,提高了之分析的针对性和实用性。其结果也与2015年知名的开放科学合作组织大规模重复试验结果相呼应,显示重复性问题在全球科学研究中的普遍性。 学界对该项目结果的反应复杂。一方面,它敲响警钟,警示研究人员不可忽视实验设计、数据处理与结果发布的科学诚信问题;另一方面,它也激励更多跨国跨领域合作,加强重复验证工作,从根源上提升科研质量和透明度。科学家们强调,重复研究虽然消耗时间和资源,但对科学积累和政策制定至关重要。在此基础上,部分专家建议应推广开放数据和开放方法平台,推动科研成果以更加透明和便于验证的方式公诸于世。

此外,科研资助机构和学术期刊也被呼吁承担更多责任。应将研究重复性指标纳入科研评价体系,鼓励发表重复研究成果,并提高期刊对统计学规范的要求。只有构建起激励创新与保证质量并重的科研生态,才能缓解目前的重复性危机,保障科学知识的稳健发展。 尽管挑战巨大,巴西的此项研究项目为全球生物医学领域提供了宝贵的经验和借鉴。它强调了在复杂现实环境下科学研究的脆弱性,也彰显了通过协作与严格标准提升科研可信度的必要性。未来,科学界需持续关注重复验证项目成果,结合先进技术,如人工智能辅助数据分析,提高试验设计的科学性,促进科研方法的持续改进。

总的来说,巴西大规模重复性项目失败验证数十项生物医学研究的事实,是科学发展的一个重要警醒。它不仅提醒我们科学研究必须在严谨和透明的基础上开展,也促使全社会重新审视科研评价和管理机制。唯有如此,科研才能更好地服务于人类健康和福祉,实现其应有的社会价值和影响力。