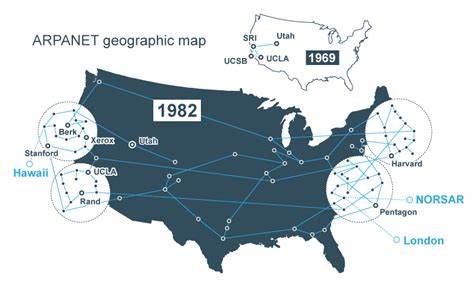

在现代社会,互联网已经成为人们生活中不可或缺的基础设施。人们常常认为,ARPANET作为互联网的前身,最大的创新在于将地理上相距甚远的计算机连接起来,实现了计算机之间的远距离通信。然而,深入了解ARPANET的历史和技术发展,才能真正认识到它革命性突破的核心——连接的是计算机系统之间的沟通,而不仅仅是物理终端的相互访问。 ARPANET的发展背景可追溯到20世纪60年代末期,那个时期各地大学和研究机构的计算机数量虽有限,但它们之间的信息互通开始显得尤为重要。60年代末,研究人员使用带有遥控输入输出功能的“哑终端”,借助电话线远程登录大型主机执行程序已并非新鲜事,然而设备品牌的多样性和操作系统的差异使得跨主机交互变得繁复繁琐。每个主机系统拥有独特的登录规则和语言环境,跨系统操作常常需要用户面临不同的指令集和流程,这是极大的障碍。

ARPANET项目的突破不仅仅在于使用数据包交换技术,构建起遍布美国的网络骨架,更关键的是它解决了不同主机操作系统之间缺乏通用通信协议的问题。作为世界上第一个成功实施分组交换的网络,ARPANET允许计算机之间传递小规模的数据包,不必持续占用整条通信线路,这种机制极大地提高了网络的效率和可靠性。正是这一点,使得计算机能够实现更为复杂的交互,而不仅仅是模拟远程终端输入输出。 1972年在华盛顿希尔顿酒店举办的国际计算机通信会议上,ARPANET向业界展示了它的远程访问和协作功能。会议现场布置了多个“哑终端”,用户可以通过特定命令访问分布在全美29个不同主机上的程序和数据资源。演示内容包括文字游戏、人工智能聊天机器人、编程语言解释器以及复杂的数据计算环境。

这些应用本身已经吸引了在场许多与会者的兴趣,但真正令人震撼的是网络背后软件间相互通信的能力。这意味着用户在终端上输入的指令不仅仅是单向发送给远程主机,而是作为触发点使得不同主机之间通过网络协同完成任务。 其中两个演示场景尤为突出。首先是MIT开发的NETWRK程序,它能自动收集网络中各主机的在线状态和响应时间指标,这一过程完全由软件自动完成,无需人工干预。这种计算机到计算机的通讯方式,在此前的时间共享系统中是前所未有的。另一个示范则是斯坦福大学的SRI-ARC在线系统通过ARPANET将文件从斯坦福复制到加州大学圣巴巴拉分校的主机,也无需两个地点的人操作,只需一条复制命令,网络便完成了不同主机间的文件传输。

这些实际应用充分体现了ARPANET不仅联通了地理位置,更把不同的计算环境和程序通过标准协议连接了起来。 ARPANET之所以能够完成这一壮举,离不开背后协议设计的支持。网络工作小组(Network Working Group),主要由年轻的研究生组成,承担起了定义这些协议的使命。他们在1968年开始会议,经过两年多的努力,正式确立了如TELNET、文件传输协议和主机间通信的各层协议。这些协议分层级别互相配合,从最底层控制硬件通信的主机与路由器接口,到中间层规定主机如何通信,再到高层定义终端之间的数据传输规范。这种分层架构为后续的互联网协议体系(如TCP/IP)奠定了基石。

这些协议的发展过程全程公开而透明,网络工作组采用了“请求评论”(Request for Comments,简称RFC)的形式广泛征集意见,形成开放创新的社群文化。这种协作模式不仅加速了标准的形成,更避免了权威主义的扼杀和沮丧创意的风险,诞生了互联网工程一贯坚持的开放、共识驱动的标准化传统。正是这种包容性的组织方式,保证了协议设计的灵活性与适应性,使得不同计算环境得以“和平共处”,由此成就了信息社会迈向互联互通的重要里程碑。 理解ARPANET的真正创新,也要看到它如何区别于同期存在的时间共享系统。此前的时间共享网络,尽管将众多用户终端和一个主机连接起来,实现了一种初步的“社交”技术,但所有用户和终端都依赖于同一台大型计算机资源。换句话说,这种网络结构更多表现为多条“触手”连接一只中央“怪物”的形态,计算机本身并不“交流”。

ARPANET则实现了分散式网络架构,让多个拥有不同计算平台的计算机能够彼此直接通信,智能地协调资源和通信任务。 此外,ARPANET的诞生与发展也拓宽了人们对计算机社会意义的认知。研究者杰伊·李斯·兰金(Joy Lisi Rankin)指出,数字计算社区在ARPANET之前就已存在,许多教育机构和实验室通过时间共享系统建立起广泛的社交文件和通信手段,孕育出早期的数字文化。ARPANET并非孤立出现,而是承继并超越了这些早期网络实践,推动计算网络走向全球化、标准化、共享化。 总结来看,ARPANET的划时代贡献不在于地理上的计算机连接数量,亦非单纯的电信线路的搭建,而在于它将复杂多样的计算机系统通过软件协议互联,从而使计算机之间真正开展自主、智能、分布式的沟通与协作。这种跨操作系统、跨语言环境的互联不是单纯的远程输入输出,而是将网络视为“计算机之间沟通的桥梁”,使数字资源和计算能力突破时空限制,成为集体可共享的财富。

如今,我们生活中数以亿计的设备通过互联网标准协议相连,每天交换数千亿条信息。追本溯源,ARPANET提供的不仅是技术旗舰,更塑造了开放标准制定、社区协作创新的互联网精神。透过对ARPANET创新点的深入理解,能够更全面地欣赏互联网背后那场早期科研人员如何跨越技术壁垒、激发思想火花的斗争与协作,也启示我们继续推动数字时代技术开放和互操作性的价值。