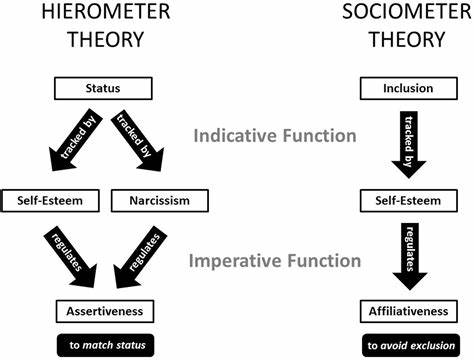

自尊作为心理学中的核心概念,一直以来都是理解个体心理健康和社会行为的重要切入点。近年来,社交计理论(Sociometer Theory)逐渐引起了广泛关注,为自尊的起源和功能提供了全新的解释框架。该理论从进化心理学的角度出发,认为自尊就像一台“社交计”,能够衡量个体在人际关系中的接受度与排斥风险,从而帮助个体适应社会环境,维系重要的社会纽带。 社交计理论由马克·利里(Mark Leary)及其同事于1995年首次提出,此后不断被学界扩展与完善。这一理论回应了传统自尊研究中忽视的社会互动维度,强调自尊不仅是个人内心的自我评价,更是跨越自我边界的社交感知工具。换言之,自尊与人际关系密不可分,是个体监测自己被群体接纳程度的敏感系统。

社交计理论核心在于“关系价值”(relational value)的概念,指的是个体在他人看来在社会关系中所拥有的价值感。这种价值感直接影响自尊水平。当一个人感受到被重要社交群体认可和接受时,关系价值提升,自尊随之提高;反之,若遭遇排斥或被边缘化,关系价值降低,自尊下降。社交计通过这种动态反馈来引发情绪反应,并激发相应的行为调整,以重新获得社会接纳。 社交计理论不仅揭示了自尊的社会功能,还细化了自尊的不同分类。比如,状态自尊反映个体在特定时刻基于当前社交反馈的自我感觉,这种自尊具有高度的波动性和敏感性。

特质自尊则是长期累积形成的稳定自我评价,反映对未来人际关系的整体预期。全球自尊则关注跨文化和种族等更为宏观的社会身份归属感,域特定自尊则针对学业、体育等特定领域的成就感,显示个体自尊的多维性。 社交计理论在实验研究中得到了坚实的支持。诸多实验表明,个体在被同伴排斥时,状态自尊会迅速下降,表现出情绪低落甚至行为退缩。而获得积极的社会反馈则能迅速提升自尊水平,增强自信心和社交动机。这表明自尊对社会评价极为敏感,其动态变化机制具有显著的适应价值。

例如,一项针对大学生的研究发现,即使部分受试者声称不在意他人评价,但当他们被群体排斥时,内心自尊仍然明显受损。这种矛盾现象揭示了自尊在潜意识层面运作的机制,以及对于归属感的本能需求。社交计帮助个体及时发现社会威胁,促进其调整行为,以恢复社会联系。 进化心理学为社交计理论提供了坚实的理论基础。从人类进化的视角看,群体归属是生存和繁衍的关键。个体通过感知自己在群体中的位置,调整社会行为以确保不会被排斥,从而获得资源、保护和合作机会。

自尊作为社交计,帮助个体识别和应对潜在的社会排斥风险,体现了心理机制的适应性设计。 利里的研究也提出了五类重要的人际关系群体,它们对个体自尊和社会归属感影响最大。这五类包括社区群体、团队合作关系、配偶或伴侣关系、亲属关系以及朋友关系。这些关系类别在社交计系统中权重不同,但共同构建了个体的社会身份和归属感。 现代社会环境的复杂性进一步凸显了社交计的作用。社交媒体作为当代人际交往的重要平台,使得个体的社会接纳和排斥反馈更加迅速和广泛。

这种即时性放大了社交计系统的敏感度,使自尊的波动更为频繁,也带来新的心理挑战与调适需求。 应用层面上,理解社交计理论对于心理健康干预具有重要价值。抑郁症、社交焦虑等多种心理问题都与自尊低下和社会排斥感密切相关。通过增强个体的关系价值感,改善人际互动质量,可以有效提升自尊水平,缓解情绪困扰。 心理咨询和社会支持网络的建立,也可基于社交计理论展开设计。为个体创造更多积极的社会反馈机会,促进归属感和接纳感,是维护心理健康的重要策略。

同时,帮助个体识别和调整负面的自我评价,减少因关系价值感下降带来的心理压力,也是干预的重点。 综上,社交计理论为理解自尊与人际关系之间的复杂互动提供了富有洞察力的视角。自尊不仅是内在的自我评价,更是一面反映社会接纳状态的镜子。它通过监测关系价值,帮助个体适应不断变化的社交环境,维护社会联系。未来研究可进一步探讨不同文化背景和社会结构中,社交计系统的表现差异,以及技术发展对其的影响。 总体而言,社交计理论提醒我们,自尊的健康发展深植于良好的社会关系基础之中。

关注和改善人际关系质量,不仅有益于个体的心理福祉,也促进和谐的社会氛围。在现代社会,加深对社交计机制的认识,有助于我们更科学地理解自我价值,促进心理成长与社会适应。