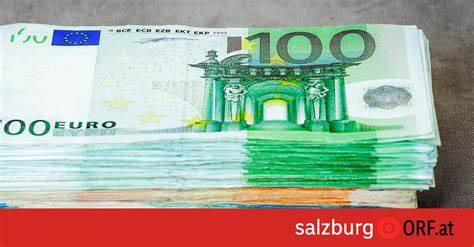

在数字时代,互联网为人们的生活带来了极大的便利,同时也成为了诈骗分子进行非法活动的温床。近年来,网络诈骗案件频发,尤其是涉及巨额金钱的诈骗行为更是引发广泛关注。据统计,近几年中,因网络诈骗而蒙受超过十万欧元经济损失的案例正在逐渐攀升,严重影响了受害者的生活质量和心理健康。网络诈骗之所以能够屡屡得逞,主要原因在于骗子不断升级其手法,利用心理战术迷惑受害人,同时大众网络安全意识尚未完全普及。本文将全面解析网络诈骗导致巨额损失的原因,分享典型诈骗案例,帮助读者识别风险信号,并提供一系列切实可行的防范策略。 首先,我们需要了解诈骗分子常用的手段。

网络诈骗不仅仅局限于传统的钓鱼邮件和虚假购物网站,当前越来越多的诈骗行为趋向于个性化和复杂化。例如,冒充银行或政府机构工作人员,以紧急情况为由要求受害者立即转账;使用虚假投资平台诱骗受害者投入大量资金,最终卷款潜逃;还有通过社交媒体建立信任关系后逐步实施骗取财物的“社交工程”手段。这些方法无一不依赖于对受害者心态和习惯的精准把握,使防范变得尤为困难。 受害者往往因缺乏足够的风险识别能力而陷入骗局。部分人由于对高额回报的贪婪心理,忽视了基本的安全原则;还有的是因为信息来源单一,缺少核实环节;甚至部分受害者在遭遇诈骗后羞于报案,导致犯罪份子逍遥法外。造成如此严重损失的另一个重要原因是,网络诈骗有时以链式传播形式出现,一旦一个环节受害,后续受害人会更多,资金损失呈现指数级增长。

具体案例中,不乏投资理财骗局成为巨额损失的主要来源。例如,一名投资者因收到所谓“专业理财顾问”的推荐信息,在未经充分了解的情况下投入大量资金于一个声称“风险极低回报极高”的网络平台。最初几次确实有收益到账,这进一步增强了受害者的信任感,诱使其追加投资。然而当受害者试图提现时,平台却以各种借口拖延,最终平台消失,投资者的资金化为乌有。类似案例频繁出现,令人警醒。 网络购物诈骗也是经常导致经济损失的重要方面。

诈骗分子通过建立虚假电商网站或使用假冒的品牌店铺,吸引消费者购买低价商品。一旦用户付款完成,商品却未能送达或与描述严重不符。消费者往往因缺乏售后保障渠道而蒙受损失,加之跨国追责困难,使这类诈骗案长期存在。除此之外,有针对高净值人群的高级定制诈骗正在兴起。诈骗分子通过精准的信息筛选和“钓鱼”策略,获取受害者私人信息,从而实施更具欺骗性的攻击方式,骗取巨额财富。 为了避免类似惨剧重演,提高防范意识刻不容缓。

首先,公众应增强网络信息辨识能力。遇到任何涉及资金交易的信息时,应保持高度警惕,特别是对非官方渠道发布的投资或促销信息。其次,选择官方认证的平台进行金融交易,不轻易透露个人敏感信息,避免成为“信息泄露”的牺牲品。同时,安装并定期更新安全软件,防止恶意程序入侵个人设备。 此外,理性对待各种“天上掉馅饼”的投资或购物机会,不被“高回报”“限时优惠”等词汇所迷惑。遇到涉及巨额资金的事项时,应多方核实信息,咨询专业人士意见,避免单凭个人判断盲目操作。

政府和相关机构也应加大网络诈骗治理力度,加强对受害者的法律援助和心理支持,建立快速反应机制,及时冻结和追缴被骗资金。 社交媒体平台作为传播信息的重要渠道,也应承担相应责任,强化对虚假信息的监测与治理,防止诈骗分子利用平台进行非法活动。广大网民应积极参与防骗宣传,通过分享真实案例和防骗知识,提高整体社会的风险防范意识。 随着科技的发展,诈骗手段也在不断翻新。人工智能、深度伪造技术被不法分子利用,制造更加逼真的伪造信息和视频,给受害人带来更大迷惑和损失。未来的网络安全挑战将更加严峻,需要企业、政府、社会和个人多方协作,形成有力的防护网络。

总之,超过十万欧元的网络诈骗损失不仅是经济层面的沉重打击,更是现代社会安全体系面临的警钟。只有通过持续的教育推广和技术升级,强化法律法规执行力度,提升全民网络安全意识,才能有效遏制这一现象的发展,保护每一个人的财产安全和合法权益。持续关注网络动态,及时更新防骗知识,是每位网络用户的必修课。面对网络骗局,唯有警惕和智慧,才能守护我们的数字生活和财富安全。