W.G.塞巴尔德,这位德国出生的文学巨匠,虽然于2001年去世,但其文学地位在21世纪持续高涨,成为许多文学评论者眼中的“终极严肃作家”。他的文字中既蕴含着深厚的学识,也充满了对欧洲历史和文化记忆的沉痛反思。然而,除了那些广为人知的晦暗与忧郁形象,塞巴尔德的早期作品同样不容忽视,因为这些作品正是理解他文学特点和精神追求的关键所在。深入解析他早年撰写的学术论文与文学尝试,有助于我们从一个更全面的视角来看待这位复杂且富有创造力的作家。塞巴尔德的前期作品主要体现为两部学术论文合集,分别为《不幸的描述》和《陌生的故乡》(均为英文译本标题),书中汇聚了他对奥地利文学及其相关领域的细致探讨。这些论文不仅反映出他对德国文学传统的挖掘,也透露出一种微妙的自我塑造过程。

正是在这些文字中,我们可以看到一个尚未完全成形的塞巴尔德,正通过学术笔触试图与文学世界建立联系,探索艺术与精神之间的边界。塞巴尔德的成长背景为理解其作品提供了重要线索。他1944年诞生于巴伐利亚边境的小镇瓦塔赫,地域上的边缘感和历史遗产令他自幼便体验到一种既远离灾难现场又无法摆脱其阴影的复杂情感。这种“处于边缘”的身份感促使他自觉寻求与奥地利文学的联系,尽管二战的阴霾和大屠杀的惨痛让他对国家和民族的概念产生了深刻怀疑。奥地利文学在塞巴尔德眼中是一片既熟悉又陌生的土地,交织着多种文化、地域和历史记忆的复杂混合,他对卡夫卡、托马斯·贝恩哈德与彼得·汉德克等作家的关注,体现了他在文学世界中寻找精神盟友的努力。他更不吝于发掘那些较少为外界所知的作家,如十九世纪探险家查尔斯·西尔斯菲尔德和描绘自然美景的阿达尔贝特·施蒂弗特,这些都构成了他理论及艺术视野的一部分。

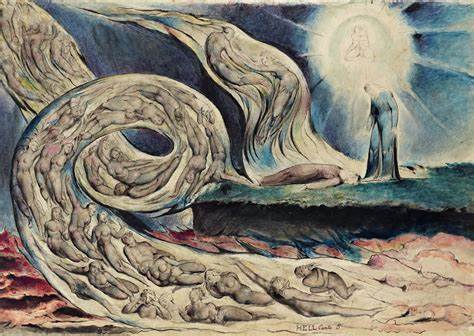

透过塞巴尔德早期的作品,我们可以看到他对于“写作者”的心理状态表现出了浓厚兴趣。《不幸的描述》中多篇文章探讨了创作动机、精神病理以及创作中的苦难与痛楚,这使得其作品笼罩着一种浪漫主义气韵中的“痛苦艺术家”形象。在此阶段,他并未将焦点锁定于文学美学本身,而是试图从心理和哲学层面揭示写作欲望背后的深层机制与精神代价。这种对“悲伤”的审视,或许正是后来他笔下忧郁意象的养料。塞巴尔德对“忧郁”概念的理解尤为独特,他视其为一种抵抗的形式,而非简单的情感消极。“忧郁,作为对正在发生的灾难的凝视,不是对死亡的渴望,而是一种抵抗。

”这一观点挑战了传统对忧郁的负面认知,暗示了悲伤和沉思中潜藏着创造与超越的力量。然而,这种忧郁并非无目的的顺从,而是文学探索中的一种复杂姿态,在他的作品中,忧郁更多成为连接个人情感与历史苦难的桥梁。《陌生的故乡》在内容与视角上较前者进一步拓展,主题转向社会生活和归属感的探讨,重点关注德语中的“Heimat”这一无法简单翻译的故乡概念。对于曾被纳粹极权主义挟持的“故乡”,塞巴尔德表现出深刻的矛盾心理,既批判其民族主义陷阱,又承认其作为个人情感和身份认同的基础所不可替代的意义。在上述论文中,塞巴尔德极力描摹流浪者形象,表现出在现代世界中漂泊无根的无奈和渴望。这些主题与他后期的小说如《流亡者》、《环形叙事》和《奥斯特利茨》中的核心内容紧密相连,也形成了他文学创作的精神脉络。

塞巴尔德的文学风格在其学术论文中已经初见端倪。他的写作往往带有跳跃性和非线性的结构,语调萧索而富有古典韵味,且习惯通过碎片化的细节和关联,编织出复杂且层次丰富的文本网络。这种“巧合的形而上学”手法使读者难以用传统逻辑直接理解叙述,却能感受到一种充满隐喻和内在秩序的美学体验。此外,他经常引用大量长篇的引文,进行细致的文本解读和联想,这种方法展示出其作为批评家的底蕴,同时也为其后走向文学创新埋下伏笔。早期作品里鲜少使用图像,转而着重语言与思想的探索,这与他后期作品在文本中穿插照片和视觉材料形成了鲜明对比。塞巴尔德对作家弗洛伊德的引用尤为频繁,强调文学表达在揭示意识活动中的独特价值,试图将文学视作一种超越单纯理论的精神实践。

他也反复反思文学在面对近现代灾难,尤其是大屠杀时的局限性,主张文学必须“曲折地、间接地”切近敏感话题,避免直接的视觉轰炸造成思考与道德感知的瘫痪。这些理念对其后在文学形式上的大胆创新产生了深远影响。回顾塞巴尔德对卡夫卡的研究,我们可以窥见其文学意识形态的雏形。卡夫卡小说《城堡》中反复呈现的迷茫、阻碍和无法达成目标的情境,成为塞巴尔德创作的精神符号,也象征着他作为写作者面对现实的复杂处境。在塞巴尔德看来,卡夫卡的写作既暗示必要的变革,也表现出对变革实现可能性的怀疑,这与他自己文学尝试的探索方向高度契合。另一方面,塞巴尔德对奥地利“失落帝国”记忆的聚焦,表现出他对帝国衰亡与文化断裂的深刻感知。

通过对托马斯·贝恩哈德、约瑟夫·罗斯以及让·阿梅里的细致挖掘,他呈现了一个由流亡、疏离和文化断层构成的历史图景,这奠定了他自身作品的历史想象基础。更重要的是,他不仅仅满足于作为一名文化传承的评论者,更试图以创作者的身份回应和建构新的文学传统。塞巴尔德创造性的融合个人记忆与群体历史、学术批评与文学叙述,产生了跨界且极富张力的文本类型。早期作品的“无组织性”和“漫游感”反映出他对传统批评模式的抗争,以及对自由文学表达的渴望。他拒绝刻板而教条式的文学理论,侧重于直觉与细节的呈现,这种写作态度不仅挑战了文学学科的边界,也预示了他日后将以独特笔触关联影像、记忆与历史的创新探索。在当代文学语境中,塞巴尔德的早期作品提醒我们严肃文学并非只是沉重和严肃的代名词,也体现了文学艺术中蕴藏的细腻美感与复杂情感。

他的忧郁既是一种对历史创伤的反思,也是一种激发生命深处力量的心理表现。更为重要的是,塞巴尔德通过对写作动机、自我身份以及区域性认同的深刻质询,建立了现代文学中一种新的伦理美学框架,推动读者与文本一同经历记忆与存在的边缘体验。塞巴尔德对图像可靠性的质疑尤其具有先见之明。尽管早期作品中鲜少出现图像素材,但其后期文学创作中成为其极具特色的叙事工具。在数字时代海量“合成图像”泛滥的背景下,塞巴尔德对图像真实性的反思愈发应景,他认为图像不应被视作真相的无瑕证据,而应引发对知识来源与信念生成机制的进一步怀疑和思考。这种理念在今日信息纷杂、真假难辨的网络时代具有重要现实意义。

综上所述,回望塞巴尔德早年的学术与文学探索,不仅能够更深入理解其后期作品的精神根基,还能从中洞悉一位作家如何艰难地穿越历史、身份、记忆与语言的多重困境,创造出独一无二的文学宇宙。他的写作让我们看到,伟大的文学不仅是反映世界的镜子,更是探索心灵、对抗遗忘与虚无的勇敢行为。塞巴尔德的早期作品是向这条道路迈出的第一步,也是文学史上值得反复细读与思考的珍贵财富。