威廉·布莱克是英国文学和艺术史上一位独特而深刻的存在,他以诗人、艺术家以及自称的坦陀罗基督徒身份,塑造了一个充满象征、神秘与革命精神的艺术王国。布莱克的作品显著挑战了18世纪启蒙时代对理性与科学的崇拜,强调想象力不仅仅是一种艺术工具,而是人类存在的核心。在今天这个科学技术高速发展的时代,重新审视布莱克的思想和艺术,有助于我们寻找精神性的再发现和生活的多维体验。 威廉·布莱克生活在一个政治与社会剧烈变革的时代,他见证了工业革命的兴起、奴隶制的废除运动以及理性主义思潮的普及。然而,他对“理性的上帝”抱有强烈的批判态度,认为单纯依赖理智会扼杀人的创造性和灵性。他提出“想象力不是一种状态,而是人类的存在本身”这一观点,强调了想象力的无限和永恒性质,超越了个体本身。

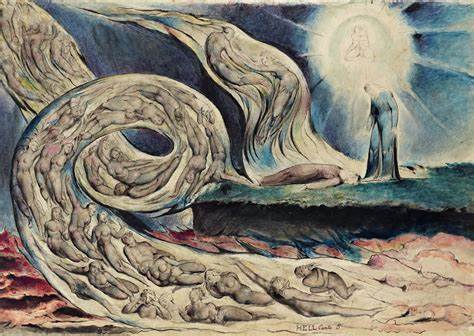

对于布莱克而言,所有可见之物皆为“幻象”,现实是由内在的精神视野建构而成,这种视域是诗意和宗教体验的根源。 布莱克的基督教信仰不同于当时广泛流行的教条式宗教,他更倾向于一种“异端”的、富有生命力的信仰体系,其内核包涵宽恕、开放与再生的思想。他同时借鉴了坦陀罗哲学中的思想,主张一种“大爱的”精神,既不同于放纵的自由恋爱,也拒绝传统教义对性爱的压抑。这种“基督教坦陀罗”精神反映在他的许多诗歌和视觉艺术之中,弥合了神秘体验与人类情感的张力,展现了人类欲望和灵魂救赎的复杂关系。 布莱克的艺术作品充满了幻想和象征体系,他无数次描绘天使、妖精、神话人物以及自己创作的独特神话体系,这些意象既反映了他对现实世界的超越追求,也表达了对精神自由的渴望。布莱克生前在艺术界并不被广泛认可,但如今他的作品已成为浪漫主义乃至后现代艺术的重要参照。

当代学者和心理学家对布莱克的研究揭示了他的创作背后深刻的心理动因,他的“异象”体验既可能出于精神状态,也可能为他丰富的想象力使然。他曾经与天使和灵体对话的描述,为世人展现一位在理性社会边缘徘徊的诗人形象,同时也凸显了艺术作为连接人类与超验世界的桥梁。 布莱克的婚姻生活同样值得关注。他与妻子凯瑟琳的感情深厚,凯瑟琳不仅是他的生活伴侣,更是工作上的支持者和合作者。她担负管理家计、帮助完成艺术印刷等事务,成为布莱克创作历程中不可或缺的力量。两人的相互扶持为布莱克提供了持久的精神与物质保障,使其能够持续产出丰富多样的艺术作品。

威廉·布莱克既非纯粹的政治激进者,也非简单的宗教狂热者。他对权威和制度的反抗,更多源于对灵魂自由的追求而非无序的反叛。布莱克的思想具有鲜明的“过渡性”,他乐于接受矛盾与困境,视其为实现精神进化的重要契机。他的作品中频繁出现的对立面,如理性与想象、善与恶、物质与精神的交织,正是启示人们如何在复杂的人生中找到超越之路。 现代社会面临高度理性和技术主导下的泛滥信息,很容易导致精神的空虚与疏离。布莱克的艺术和哲学为我们提供了另一种可能:通过重新发现想象力的力量,赋予人生以神秘感和创意灵感。

这不仅是对古老宗教信仰的回归,更是一种超越宗教框架的精神革新,鼓励人们以更开放、包容和创造性的态度面对自我、他人及世界。 布莱克的作品和思想启示我们,想象力不只是逃避现实,而是积极参与世界的方式,是对未来的塑造力量。他所描绘的“阿尔比恩”——象征英国精神的理想之地,不仅是民族的象征,更是人类心灵自由的象征。布莱克展示了如何在现代与传统之间架起一道桥梁,呼吁通过艺术和宗教的“再魔法化”来抵抗冷漠和机械化的生活。 综合来看,威廉·布莱克作为诗人、艺术家和坦陀罗基督徒的身份,揭示了一个充满张力与和谐的精神世界。他的生命和创作鼓励我们正视内心深处的矛盾,激发想象中的力量,并在有限的人生中追求无限的可能。

深入探讨布莱克,既是对历史艺术的回顾,更是对当代精神生活的一种启迪。在这个物质高度发达、精神弱化的时代,布莱克无疑是一个值得我们反复品读和思考的光辉存在。