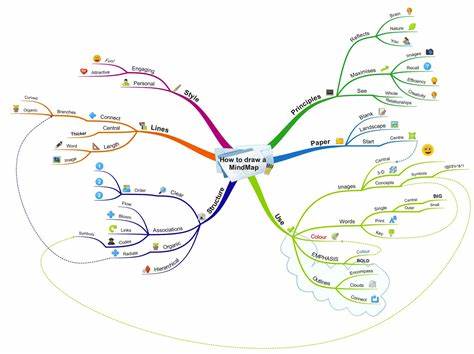

思维导图作为一种革新的学习工具,已经被全球众多顶尖学习者和专家广泛使用。它不仅促进知识的系统梳理,更通过图像和空间布局帮助大脑形成深刻记忆。想要像天才一样利用思维导图高效学习,理解其背后的科学原理至关重要。其历史可以追溯到1974年,由著名的心理学家托尼·布赞(Tony Buzan)在BBC系列节目中首创并普及。托尼·布赞提出了一套专门的思维导图规则,强调放射状的思维连接,利用颜色和图像激活大脑的创造力和记忆力。尽管后来出现了诸多变体,如古希腊哲学家波尔菲里的树状图、达·芬奇的视觉笔记风格、达尔文的树状示意图,以至诺瓦克的概念图和鱼骨图等,这些不同形式的思维图谱都体现了以节点和连接为核心,帮助构建清晰的知识网络。

从认知科学的角度来看,思维导图的优势主要体现在促进理解、激发创造力和增强记忆力三个方面。首先,思维导图的结构和连接方式与专家大脑中知识网络的形成类似,这种依据ACT-R理论的学习机制能够帮助初学者更快建立起知识框架。其次,放射状的思维拓展利用了“扩散激活效应”,使我们能够轻松联想出更多创新思维和灵感,从而更高效地解决复杂问题。最后,利用颜色丰富、空间有序的视觉设计,思维导图能够强化记忆痕迹,提升大脑对信息的存储和回忆效率。 许多顶尖学习者将思维导图运用推向了新的高度,他们懂得如何平衡数量与质量,既避免过度追求完美导图浪费时间,也避免粗制滥造导致无效学习。以经典的陶瓷制作研究为例,目标专注于数量的学生不仅作品多,质量也更高。

这启示我们,在思维导图学习中,创建大量思维导图,反复练习,对加深理解和提升技能同样重要。千万不要害怕多画导图,因为正是通过数量积累,你才会发现不同视角下的知识脉络。 优秀的思维导图学习者会区分主导图和辅助导图。主导图作为整体认知的框架,提供学科的宏观概览;而辅助导图则聚焦于具体问题和细节,帮助研究者更精准地拆解复杂概念。举医学领域为例,主导图可能涵盖“症状→病因→诊断”的完整流程,而辅助导图则用于比较类似疾病之间的细致差异,比如帕金森氏病和原发性震颤的对比,帮助医生提升鉴别诊断的能力。通过灵活切换两类导图,学习者能够更系统地掌握知识体系,避免片面和遗漏。

思维导图独特的连接功能是它深度学习价值的核心所在。一个高效的导图不仅节点足够丰富,还能突出强化重要联系,避免陷入杂乱无章的信息堆砌。多绘制导图让你有机会建立更多的关联,而不必拘泥于一张完美的图。关键在于通过视觉重点、字体大小、颜色对比来指引大脑“聚焦”关键概念,从而在海量信息中抓住“信号”,甄别“噪音”。这种策略有效避免认知负荷过载,提升知识网络的整合能力。 学习如何评估自己的思维导图,开启了元认知能力的提升。

良好的自我反馈机制,帮助你发现图谱中存在的模糊节点、连结欠缺或主题不清区域。对于每张思维导图来说,独特性、连接性和清晰度是不可忽视的三大维度。独特性保证了节点与关联具备新颖且独立的含义,防止重复和冗余;连接性强调知识之间的多向交织,搭建强大的知识网络;清晰度则是保证导图结构明晰、一目了然,避免阅读中的歧义和不适感。不断反思和优化思维导图的这三个方面,能够有效推动学习进步和专业水准的提升。 对于思维导图技能的成长路径,也可以划分为新手、中级和高级三个阶段。新手往往处于无策略的摸索阶段,随意绘制导图,而中级阶段则开始遵循既定规则与技巧,有意识地运用不同布局与色彩。

高阶阶段则是学习者能够根据自身的学习目标灵活调整策略,自主设计思维导图体系,进行多样化的创新尝试。这一阶段需要大量的实践经验和对各种思维导图形式深刻理解,能够在具体情境中准确掌握何时共用节点,何时拆分支线,甚至对不同知识点优先级进行合理排序,是实现思维导图价值最大化的关键。 纵观整个思维导图的应用历程与技巧精要,不难发现它不仅是一种绘图方法,更是一种融合了视觉艺术与认知科学的学习哲学。掌握思维导图意味着获得了一个专属的大脑思路整理神器,无论是学生备考、专业研究,还是工作项目规划,都能带来显著效能提升。虽然入门门槛不高,但真正精通思维导图需要投入时间反复练习和思考,理解其背后的心理机制以及不同导图类型的特点,方能在知识海洋中游刃有余,激发潜力。 种种证据表明,思维导图对于现代学习者而言,是极具投资回报率的技能。

借由放射状思维的力量和节点关联的智慧,任何人都可以将复杂的学科内容转化为自己的知识网络,构筑起巩固记忆和创造力的坚实基石。学会注重多产出,科学区分主辅结构,强化有效连接,培养元认知评估能力,并通过阶段性策略提升自己的心智图制图水平,你将真正开启一条由普通学习者走向顶尖学习者的快速通道。未来学习的海洋中,思维导图无疑是一艘行之有效且不可或缺的航船,带你驶向无尽的智慧彼岸。