城市化作为人类历史上一项深刻且持续的变革力量,塑造了我们所居住的环境和社会结构。纵观过去6000年,人类城市的发展经历了从星星点点的城镇到现代全球大都市的巨大变迁。理解这一长时段的城市化进程,对于解读当代城市的发展逻辑及未来走向具有重要意义。历史上的城市不仅是人口聚集地,更是政治、经济、文化和技术交流的中心,其空间分布和规模变化反映了人类社会、经济体系与自然环境的相互作用。通过全面的历史城市人口数据,我们得以在空间上重构人类文明的演进轨迹,彰显城市化对环境和区域发展的深远影响。过去,由于数据的稀缺和分散,研究者难以获得跨越数千年的全球城市空间分布及人口规模的综合数据集。

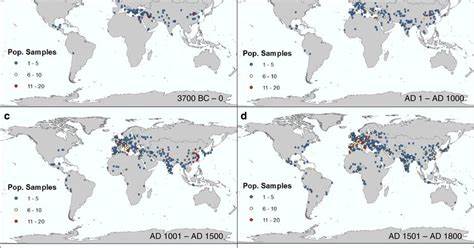

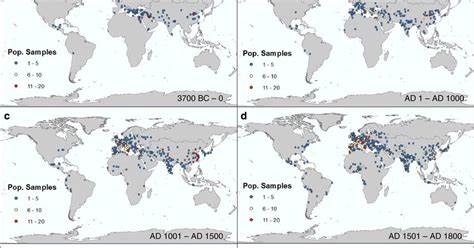

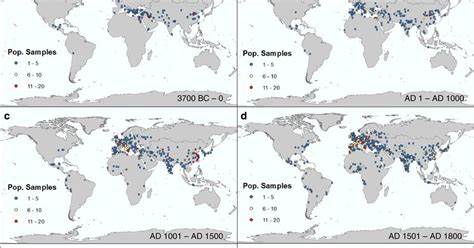

然而,随着历史文献、考古发现和人口统计数据的整合,我们迎来了首个系统描绘从公元前3700年到公元2000年全球城市化空间态势的数字数据库。这一数据库基于两套权威工作,即特修斯·钱德勒的《四千年城市增长史》和乔治·莫德尔斯基的《世界城市:公元前3000年至公元2000年》,历经数据转录、清洗、地理编码和精度评估过程,形成了统一且可靠的城市人口空间时序格式。这不仅打破了以往数据断裂和非空间化的壁垒,更促使多学科交叉研究得以展开。通过时空图谱,我们观察到早期城市多集中于肥沃农业区,特别是美索不达米亚、埃及尼罗河流域、印度河谷以及中国黄河流域,这些地区为城市提供了充足的粮食支持和经济基础。城市与农业的紧密联系验证了历史上农业生产力对城市成长的关键影响。随后,古典时期城市体系光耀地中海周边,伴随着希腊罗马文明的扩展,城市规模和数量显著增加。

中世纪时期,尽管受到战争和疾病的影响,欧洲、西亚及东亚出现新一波的城市发展高潮。进入现代,工商业革命引发了以欧洲为中心的全球城市化浪潮,人口规模和城市分布展现出明显的全球化趋势。数据中显示,城市增长并非线性演进,而是经历了多次周期性的扩张与衰退,反映了自然灾害、战争冲突、经济变迁等多重因素的复杂作用。特别是在大规模迁徙和政治变革的推波助澜下,城市的空间中心不断移动,从古代的美索不达米亚向西欧、再至东亚和美洲,一条全球化的人口移动链条逐渐清晰。利用地理加权的全球城市平均中心点计算,我们能够追踪城市人口重心的逐步迁移,提示人类活动与环境资源之间的互动。技术手段的发展大大推动了城市研究的深化。

通过现代地理信息系统(GIS)、遥感技术和丰富的历史档案数据库,研究者能够精确定位古代城市坐标,修正历史上的地理误差,实现数据的空间可视化,为城市群的形成机制提供新的视角。同时,数据数字化为全球学者开放,促进了跨领域合作,例如历史学家、地理学家、人口学家和生态学家共探城市化对环境影响和社会变迁的多维效应。城市定义的多样性在数据库构建中面临挑战。不同文化和时期对“城市”的界定各异,包括人口规模、行政管辖、经济功能及地理边界等因素。钱德勒和莫德尔斯基作品中采用了不同的门槛标准,使得直观比较复杂化。然而,融合多维度的城市定义,也丰富了对城市性质和演变的理解。

在数据处理中,地名变迁、历史事件及语言差异均为地理编码带来困难。研究团队通过多源验证和人工修正,确保城市坐标的准确性,并以三档可靠性评级为用户标明数据精度。尽管仍存在部分空间与时间的数据空白,该数据库为研究城市体系的区域差异和长期趋势奠定了坚实基础。分析显示,古代城市多集中于经济文化交流活跃的地区,现代初期的贸易路线、资源分布和政治中心亦深刻影响了城市分布格局。数据也揭露了诸如北美、南美、非洲和南亚部分区域历史数据的不足,提示未来研究需要更多关注这些地区的考古和历史挖掘。面对全球快速城市化的挑战,长时段的城市化数据为我们提供了必要的历史视角,帮助厘清城市扩张对资源消耗、环境压力及社会结构的历史经验教训。

理解古代至现代城市的发展历程,有助于城市规划者、政策制定者反思当前城市化所面临的可持续性问题,指导未来城市的发展方向。与此同时,数据揭示了城市作为人类创新和文化传递核心的独特功能,为社会经济发展提供了积极动力,也提醒我们关注城市基础设施建设与环境相互协调的重要性。未来,随着新兴大数据技术的应用和区域历史研究的深入,城市化数据集的空间和时间覆盖将进一步完善。整合更多精细化考古资料、人口普查数据及经济指标,有望构建更为详实的全球城市发展地图,助力探索城市系统的复杂动力学。全球化背景下,城市网络的互动和空间依赖关系值得持续关注,以揭示城市群在经济全球化过程中的角色和影响。总的来说,追溯6000年全球城市化的空间化过程不仅填补了历史数据的空白,更为理解人类社会变迁提供了多维度的知识框架。

它结合了人口规模、地理分布和历史背景,成为研究城市发展规律和人类文明进程中不可或缺的重要资源。通过这一视角,我们能够更好地把握城市化带来的机遇与挑战,推动实现更加可持续、公平的未来城市生活。