在软件开发过程中,错误处理机制起着至关重要的作用,尤其是在像Common Lisp这样灵活且功能强大的编程语言中。尽管许多语言都提供了基本的异常捕获机制,Common Lisp却以其条件系统(Condition System)脱颖而出,赋予程序员更为细腻且强大的控制权。而在这种条件处理机制里,handler-bind是一个高级且关键的工具,它与handler-case等其他机制相比,展现了独特的特性。本文将重点分析handler-bind为什么不会展开调用栈(不执行栈展开),以及这对调试和错误处理的实际影响。 理解Common Lisp中的条件系统对掌握handler-bind的作用至关重要。条件系统允许程序员通过信号(signal)和处理程序(handlers)进行错误或异常条件的捕获和处理。

相比传统的try-catch机制,条件系统还引入了重启(restart)概念,能够在错误发生时提供多种恢复策略。此中,handler-case和handler-bind都是处理条件的工具,但二者的行为在栈展开方面存在显著差异。 handler-case的工作方式类似于大多数语言中的try-catch语句,当捕获一个条件时,它会展开调用栈,也就是说程序的执行状态会恢复到handler-case所覆盖的作用域外部,之前的栈帧信息将被丢弃。这种行为使得处理过程像是拦截了异常,阻止了其进一步传播,同时也导致调试时无法追踪到完整的调用链,因为中间涉及的函数调用已经从堆栈中消失了。 而handler-bind则完全不同。它并不展开调用栈,换言之,错误或条件被捕获时,当前的栈帧依旧保留在堆栈中。

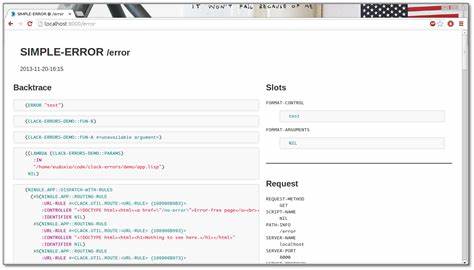

这一点对调试极为重要,因为它允许开发者查看完整的调用路径,帮助发现错误根源。handler-bind以其独特的方式提供了绝对的控制权,可以在条件被信号时即时介入,甚至选择是否让程序进入调试器,或者只是记录诊断信息后继续运行。 handler-bind的基本用法是传入一个条件处理程序列表,当特定条件被信号时,指定处理程序被调用。然而,这些处理程序必须显式返回以阻止条件的继续传播,否则就相当于拒绝处理,条件会继续向上传递到其他处理程序或默认的调试器。这种设计使得程序员可以根据需求灵活选择处理流程,既能捕获简单状态信号,也能在复杂错误中自定义响应逻辑。 为了更具体地说明handler-bind不展开调用栈的效果,可以借助像trivial-backtrace这样的库打印完整的堆栈信息。

当使用handler-case捕获错误时,调用栈会被截断,后续打印的堆栈信息缺少了错误发生链中间的函数调用。然而在handler-bind中,完整的调用链仍然保留,开发者能够看到从错误源头到捕获点的所有调用帧,这一点在调试疑难问题或分析复杂程序流程时尤其有价值。 在实际应用中,选择handler-case还是handler-bind往往取决于具体需求。handler-case适合针对预料中的错误情况进行简洁处理,如网络请求失败或输入验证错误,这种场景下程序通常需要快速恢复或者返回错误信息。而handler-bind更适合需要详尽错误追踪的场合,比如调试阶段或者关键业务流程中,程序员希望有机会访问完整的调用栈,甚至通过手动触发调试器介入,灵活执行重启操作。 此外,handler-bind能够与重启机制无缝配合,允许开发者定义复杂的恢复策略,在错误发生后根据上下文选择如何继续程序执行,这不但提升了程序的健壮性,也使错误处理更加智能化。

通过这种机制,程序不再是简单地因错误停止,而是能够在多个备选路径中优雅地恢复。 结合生产环境和开发环境的需求,程序员通常在生产环境中选择打印完整的错误堆栈并通知错误收集系统,以防止程序崩溃;而在开发环境中则倾向于通过handler-bind主动调用调试器,实时诊断问题,提升调试效率。这种灵活切换策略显著提高了开发的便利性和软件的稳定性。 总之,handler-bind作为Common Lisp条件系统的核心组成部分,其不展开调用栈的设计为程序员提供了极大的自由度和控制力。理解这背后的工作机制不仅能帮助开发者更好地设计错误处理流程,也能显著提升调试效率和程序的鲁棒性。掌握handler-bind的正确使用,将为Common Lisp程序开发带来更深层次的洞见和实践价值。

随着对条件系统的不断探索,开发者可以构建更智能、更可维护的错误处理方案,为复杂系统注入更高的可靠性和灵活性。