自闭症谱系障碍(ASD)是一种广泛存在的神经发育障碍,其特征表现为社交沟通障碍、认知灵活性减弱及感知过稳等多方面的异样行为。近年来,科学家们在研究自闭症的神经基础时,发现了“神经刚性”的重要性,即脑内大规模动态活动的灵活性降低。这种神经刚性在不同脑网络和脑区之间的状态转换频率减少,导致大脑信息处理效率降低,进而影响自闭症的核心行为特征。传统治疗多侧重于行为强化或药物干预,而针对神经刚性的研究为非侵入式神经调控提供了新思路。近期,在日本东京大学的最新研究中,研究团队创新性地采用了脑状态驱动的经颅磁刺激(BDNS)技术,通过实时监测脑部活动状态,精确施加刺激,从根本上改善了自闭症患者的神经刚性并缓解了其相关行为。该研究的亮点不仅在于技术的精准和非侵入性,更在于揭示了神经刚性与自闭症各类行为之间的因果关系。

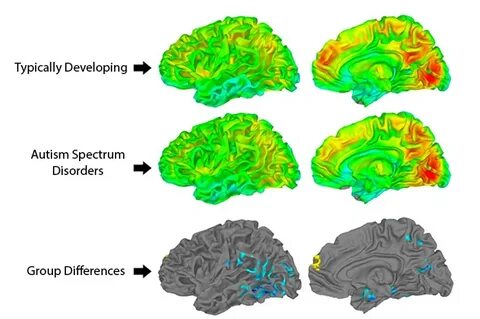

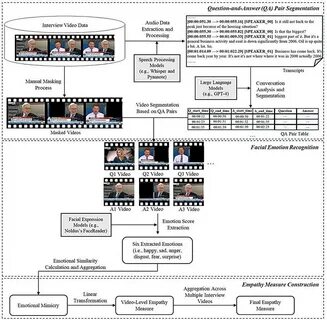

研究首先利用功能磁共振成像(fMRI)及脑电图(EEG),结合能量地形分析法,描绘出自闭症患者脑动态的能量景观,发现 ASD 患者的脑部大尺度动态存在较高的“能量障碍”,使脑状态转换受阻,表现出明显的神经刚性。此外,研究开发的BDNS系统能实时识别四个关键脑状态中的特定状态,针对右侧顶叶上回(SPL)进行激励性磁刺激。该位点被认为是前工网络(FPN)核心区域之一,FPN与认知灵活性密切相关。在实验设计中,科研人员巧妙地将TMS脉冲限定于患者脑部处于特定状态时施放,大幅提升了刺激的有效性。研究显示,单次BDNS刺激即能显著减少患者的认知刚性表现,例如自发任务切换测试中的任务重复长度明显缩短。更为重要的是,经过连续12周的每周BDNS刺激,患者的神经刚性指数持续下降,三种主要自闭症行为指标——认知僵化、感知过稳和非语言信息处理能力均有不同程度改善。

值得注意的是,不同行为的改善速度不一,其中认知灵活性的提升最快,而感知过稳和非语言交际的优化则较为缓慢,体现出神经改变向行为转化的多阶段过程。深入分析表明,右侧顶叶上回刺激通过增强前工网络与视觉网络的功能耦合,促进了感知灵活性的恢复;而前工网络与默认模式网络(DMN)和显著性网络(SAN)之间的耦合强化,则是非语言社交信息处理改善的关键机制。该研究还进行了针对性调整,通过改变 TMS 触发的脑状态,提高了特定网络的协同活动频率,从而提早了行为改善的出现时间。这些发现不仅证明了神经刚性在自闭症行为形成中的因果关系,也为基于脑动态的个性化神经调控提供了有力证据。相较于传统的经颅磁刺激方法,BDNS 的优势在于其实时响应大脑微观状态,能够精准施加刺激,减少效果不稳定性,也大大降低了副作用风险。研究团队同时进行了多项对照实验,确保观察到的变化并非源自安慰剂效应,这增强了结论的科学性。

该技术呈现出广泛临床应用的潜力,尤其是对高功能自闭症成人群体的非药物治疗具有里程碑式的意义。然而,研究也坦言,目前的BDNS疗效持续时间有限,通常在刺激结束约两个月后行为效果减退,提示需要进一步优化治疗频率及方案。此外,扩大研究对象范围,包括儿童及伴随其他共病症状的患者,将是接下来的挑战。展望未来,借助更为精细的脑分区和动态模式识别方法,BDNS或许能针对自闭症中更细分的神经子类型及症状群体,实现更个性化和高效的干预。综上所述,减少神经刚性所带来的脑动态灵活性提升,已被证实能有效缓解自闭症表现的多样性核心行为。利用脑状态驱动的非侵入式经颅磁刺激技术,开启了自闭症治疗的新篇章,为患者提升生活质量开辟了可期的未来。

随着神经科学与技术的不断融合,基于脑动态调控的精准医疗将成为神经发育障碍领域的下一个重要方向。