共情,作为人类理解他人情感、建立情感联系的重要能力,长久以来一直被视为社交互动和职场成功的关键软技能。在心理学和组织管理领域,如何准确且可靠地衡量个体的共情能力一直是科学研究的核心挑战。传统的测量方法多依赖自我报告和问卷调查,如人际反应性指数(IRI)、共情商数(EQ)测试和多伦多共情问卷(TEQ)等,这些方式易受到主观偏差的干扰,难以实现大规模、客观的共情评估。近年来,随着机器学习与人工智能技术的飞速发展,研究者开始探索利用视频录像进行共情分析的潜力,尝试通过计算模型捕捉人类微妙的非语言行为,实现更加科学和自动化的测量框架。 香港理工大学的研究团队在这一领域取得重要进展,提出了一种基于机器学习的视频视频分析框架,能够通过解读视频中人物的情绪模仿行为来预测其共情能力。该研究发表在SSRN预印本平台,为运用人工智能技术量化人类情感特质树立了标杆。

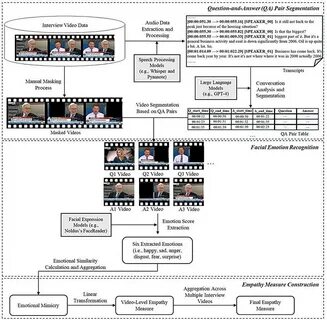

团队的框架立足于神经科学的相关理论,认为高共情个体更倾向于模仿他人表达的情绪,体现出心灵上的共鸣与连接。这种情绪模仿不仅体现在面部表情,还包括语气、肢体动作等多种细微行为信号,这些都是传统问卷难以精准捕捉的维度。 该框架的核心在于构建问答对的视频分段处理机制,利用深度学习模型自动识别视频中关键的行为特征,结合多模态信号进行交叉验证,进而生成对共情水平的估计指标。这种方法具备显著的优势:不仅节省了大量人力评分时间,而且避免了回答者主观刻意调节答案的可能,确保测评的真实性与客观性。更具备普适性,可以应用于多样化的视频场景,包括正式的职场访谈、社交媒体交流甚至跨文化互动中的情感分析。 在研究实践中,团队选取大量CEO与电视记者的访谈视频作为样本,分析高管在应答时的情绪模仿情况,并将测得的共情水平与企业社会责任表现、员工福利政策以及危机管理效果等指标进行关联分析。

结果显示,具备较高共情能力的CEO更倾向于推行利于员工健康与公平的企业政策,提升了组织内的凝聚力和执行力,也为企业创造了更持久的价值。特别是在应对突发危机时,富有共情的领导者表现出更加灵活和富有同理心的决策风格,有效缓解了负面影响,提升了市场与公众的认可度。 这套视频分析框架代表着对人类软技能理解与评估的革命性进步,不仅推动了心理学和组织行为学的研究范式转变,也为金融科技与人工智能领域提供了强有力的工具。随着算法进一步优化和数据集的丰富,该框架有望扩大应用范围,涵盖更多职业场景、公私领域以及不同文化背景下的共情表现,推动跨界协同研究的发展。 未来,研究团队计划完善算法,降低潜在的文化偏见和解读误差,确保多元环境下的准确度和公平性。同时,类似的技术路径也可扩展至对其他人类特质的自动检测,如自信心、情绪稳定性和信任度等,为管理创新、个性化教育和心理健康干预开辟崭新视角。

总体而言,该框架不仅突破了传统问卷调查无法量化的限制,更重要的是为理解和培育共情这一天然且珍贵的人文品质提供了科学依据和技术支持。在日益数字化和自动化的未来社会中,如何让人工智能理解和尊重人的情感,成为了人机交互发展的关键议题。该研究不仅回应了这一时代呼声,也展示了技术促进人文关怀的巨大潜能。共情不再是模糊且难以把握的感性概念,而是借助科技镀上理性的光辉,逐步迈向精准测量与价值挖掘的新阶段。随着这一领域学界和业界的深度融合,未来我们有理由期待更加智能、灵敏且人文关怀兼备的情感计算工具普及于社会各个角落,助力构建更加和谐互信的人际关系网络和富有温度的职业生态。