在现代软件开发的生态中,版本控制系统如Git无疑是支撑多样化团队协作和持续集成的核心工具。随着项目的逐渐庞大,管理恰当的忽略文件列表变得尤为关键,尤其是在不同开发语言和工具链混合使用的当下,.gitignore文件的作用显得更为重要。然而,随着时间的推移,维护.gitignore带来的摩擦往往如同神话中的西西弗斯不断推着那块巨石向山顶,却又无休止地滚落下来,让无数开发者陷入无尽的“忽略文件”困境之中。 每当你启动新项目时,借助如cargo、poetry或go mod这类工具自动生成文件往往伴随相应的默认.gitignore规则。这些规则涵盖了目标构建文件夹、缓存目录以及编译产物等典型无需纳入版本控制的内容。初期,这种由工具生成的基础.gitignore令人欣喜,因为它节省了大量时间,使得开发者专注于核心代码的实现而非杂事。

但随着项目日益发展,不同开发者引入的多种编辑器配置文件、操作系统临时文件甚至是错误提交的调试脚本逐渐侵染仓库,导致.gitignore不断膨胀增长,却难以完全覆盖所有“不应该出现”的噪音文件。 这场“忽略文件”的拉锯战究其根源,是黑名单(即列举不想要的文件模式)机制天然的局限性。不管.gitignore写得多么详尽,总有新的工具、新的环境或是不经意间加入的新文件种类未被涵盖。这使得每当出现陌生或冗余的文件提交,维护者不得不手动介入,删除这些文件,并在.gitignore中添加相关规则。这种持续不断的修补固然有效,但随着时间,.gitignore文件变得臃肿且难以维护,开发者的精力消耗也随着文件列表的扩展逐渐加剧。这种不断循环修正的过程让人不由得联想到古希腊神话中西西弗斯那永恒推动巨石却永远无法完成使命的悲剧,形象地刻画出.gitignore管理的焦虑与挫败。

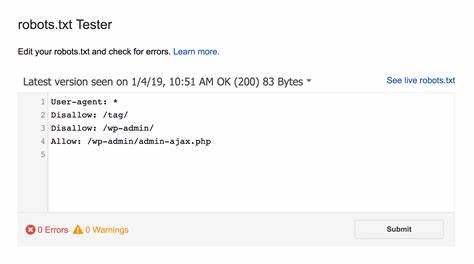

面对这样的困境,有没有更优雅且高效的思路呢?答案是将.gitignore的策略从“黑名单”转为“白名单”模式。通过默认忽略所有文件,再明确指出哪些是许可提交的文件或目录,构建反向的过滤体系。这种方法从根本上杜绝不相关文件的误提交,彻底避免了之前必须补充无止境忽略名单的无效循环。虽然初期配置上稍稍复杂,尤其是需要详尽定义项目关键代码及配置文件,但从长远看,显著提升了仓库的整洁度和维护难度的降低,减少了人为审查细节的负担。 具体实现中,使用“*”代表忽略所有内容,并在规则中通过“!”符号将必要目录和文件显式排除在忽略规则之外,如源代码目录、构建配置文件及文档。此方法不仅保证了开发团队只提交有价值的代码,且避免了因IDE自动生成的辅助文件或临时测试文件混入版本库导致的混乱。

此外,这种设置更具可扩展性,一旦团队引入新工具或调整目录结构,白名单规则的维护成本通常低于原有的黑名单拓展。 当然,白名单策略的成功依赖于团队对项目结构的统一理解及恰当的初期规则规划。共享清晰的.gitignore规范成为团队文化的一部分,促进每位成员在代码提交前明确哪些文件应纳入控制范围,哪些可以被忽略。与此同时,结合自动化代码审核工具及持续集成流程,可以在提交阶段及时拦截违规文件,提高整体代码质量的同时降低人力成本。 通过从黑名单向白名单的转变,.gitignore从一项永无止境的烦扰,进化为一份精准且高效的协作工具。它帮助开发者与维护者摆脱重复而徒劳的森林火灾式治理,转而建立起牢固且有序的文件管理体系。

对于任何希望确保代码库洁净、降低合并冲突风险并提升项目可维护性的团队来说,这都是值得尝试并推广的实践经验。 最后,.gitignore文件的管理虽看似琐碎,但却是维护软件项目品质不可或缺的环节。随着团队规模及项目复杂度的增长,传统的忽略文件方式难以完全应对现代开发环境的多样化需求。拥抱白名单思路,结合团队培训与自动化手段,将有助于化解.gitignore管理中的“西西弗斯困境”,为项目的健康发展提供有力保障。这样,不论是资深开发者还是新晋贡献者,都可安心专注于创新与协作,而非被不断扩大的忽略列表所困扰。通过合理规划与精细管理,每一个代码仓库都能真正成为团队协作与软件质量的坚实基石。

。