随着人工智能(AI)技术的飞速进步,全球数字生态系统正经历一场前所未有的变革。然而,令人担忧的是,在这一浪潮中,全球范围内的AI算力资源分布却表现出极度不均衡的态势。这种被称为“全球人工智能鸿沟”的现象,不仅反映了技术发展中的差距,更正在深刻影响着国际政治、经济和社会结构。本文将从多个维度梳理这一现象,分析主要国家和区域的AI算力布局,探讨其带来的机遇和挑战,并展望未来全球数字主权的可能走向。 当前,全球范围内能够支持先进AI模型训练和运行的数据中心,集中分布在北半球的少数国家中。据牛津大学的研究统计,全球仅有32个国家拥有专业的AI数据中心,这些设施配备了大量先进的微处理器和用于计算的高性能芯片,被业界统称为“算力资源”。

美国、中国和欧盟是最大的三大算力聚集地,合计掌握了世界一半以上的最强大数据中心资源。与此同时,非洲、南美洲、中东等发展中地区及其他大多数国家几乎没有类似设施,造成了技能、科研和产业链条上的巨大落差。 这种极度集中的算力资源催生出新的数字分裂,形成了技术主导权的阶层壁垒。以美国和中国为核心的科技巨头,在全球AI生态系统中占据主导地位。美国公司的算力资源占全球约三分之二,中国公司则控制着约四分之一。两国不仅在本土打造庞大数据中心,还在亚洲、欧洲、中东等地积极布局,力图通过基础设施投资和技术出口来增强自身的国际影响力。

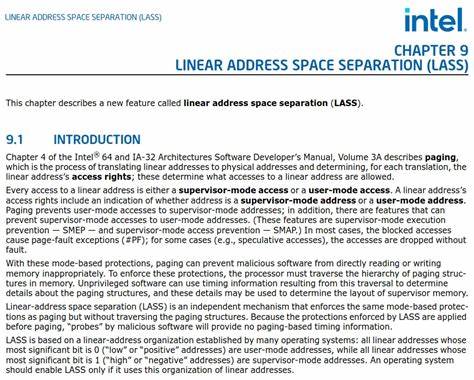

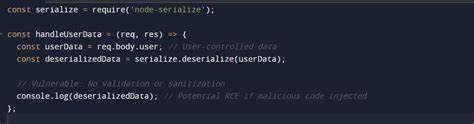

这种竞争格局不仅是技术的竞逐,更是新型国际关系和地缘政治冲突的体现。 在技术供应链层面,GPU(图形处理单元)芯片成为AI算力分布的关键瓶颈。以英伟达为代表的芯片制造商掌握着高端GPU市场的核心资源,而这些芯片的制造涉及数十亿美元的生产设备和极为复杂的工艺,使得新兴国家难以迅速建立本土的芯片生产能力。芯片价格的剧烈上涨和有限产能,进一步加剧发达国家和发展中国家之间的技术鸿沟。即使租用远程数据中心的算力,也会带来成本高昂、网络延迟和数据安全的隐忧。 这场全球AI鸿沟不仅仅是硬件和设施的不平衡,还体现在语言、人才和研发能力的差距上。

主流AI系统更擅长处理英语和中文,强化了美国和中国在技术生态中的领先优势。缺乏算力支持的国家在科学研究、初创企业发展和高端人才留存方面遭受制约,导致“人才外流”现象严重,许多顶尖科技人才不得不前往技术资源丰富的国家寻求发展机会,进一步削弱本国的创新活力。 在资源有限地区,许多企业和科研机构试图通过租用海外算力和云服务来追赶潮流,但实际效果受制于时延、合规风险和费用负担。以非洲的AI创业公司为例,缺乏本土算力资源使他们不得不在夜间与美国等地的服务器进行数据交换,工作效率受限且成本不菲。此类情况反映出AI基础设施的地理靠近性对创新速度和质量的重要性。 面对这一局面,多国政府和组织开始主动出击,试图缩小人工智能领域的数字鸿沟。

印度政府通过补贴政策支持算力基础设施建设,同时推动AI多语言模型研发;巴西投资数十亿美元发展本地AI项目,力求提升在全球AI生态系统中的话语权;非洲国家也在探讨通过区域合作打造共享的算力平台,以降低建设成本并提高自主性。欧洲联盟更是提出巨额投资计划,试图减少对美国科技巨头的依赖,实现AI算力的本土化和多样化。 然而,要真正弥合这道全球AI鸿沟,仅靠单一国家或地区的努力远远不够。AI算力依赖于全球化的供应链和技术合作,未来的发展将不可避免地受到国际关系的影响。美国对AI芯片出口和技术使用的严格控制,限制了某些友好国家的创新空间;而中国则通过国家主导的贷款与技术推广,在中东和非洲布局其技术生态链。此类政策对立加剧了全球技术分裂的风险,使我国、多极化的AI生态环境构建充满挑战。

从长远来看,AI算力的分布不仅关乎技术实力,更代表着数字主权和未来竞争力。随着AI技术逐步渗透到医疗、农业、教育、国防等各个领域,算力资源的掌控权将直接影响国家安全和经济发展。那些缺乏算力支持的地区,可能被排除在未来科技红利之外,甚至陷入技术依赖的被动境地。如何平衡国际合作与自主创新,建设更为公平和可持续的AI生态,成为全人类共同面对的课题。 此外,全球AI鸿沟也带来了社会伦理和政策挑战。数据隐私保护、算法公平性、技术监管等问题在跨国算力服务中尤为复杂。

发展中国家在制定相关政策时需要借鉴先进经验,同时结合本国国情,实现技术发展与社会价值的协调。在全球化背景下,推动建立多边协作机制,促进技术转让和人才培养,或许是缩小数字鸿沟、实现共赢的有效路径。 总结而言,全球人工智能鸿沟既反映了技术发展的不平衡,也揭示了新兴数字时代的地缘政治格局。美国、中国和欧盟等技术强国主导的算力资源分布,形成了数字力量的集中,而广大非洲、拉丁美洲、南亚等地则面临严峻的挑战。面对这一现实,跨国合作、政策支持和本土创新将成为关键。只有构建一个更加开放、包容和可持续的AI生态系统,才能真正释放人工智能为全球带来的变革潜力,实现技术红利的公平共享,推动数字经济迈向更加繁荣的未来。

。