语言作为人类最复杂且高度发达的交流工具,其习得机制一直是心理学、语言学与计算机科学等多个领域的研究热点。计算学习理论作为连接理论与实践的桥梁,通过数学与计算模型研究学习过程的极限和能力,尤其在语言学习领域提供了独特视角。该理论不仅关乎形式化语言类别的可学性,也涵盖了对学习过程中的数据、时间和计算资源限制的深刻理解。本文围绕2010年Alexander Clark与Shalom Lappin的研究,系统探讨计算学习理论对语言习得的贡献和挑战,旨在揭示自然语言学习的本质及其潜在的计算机制。计算学习理论的核心目标是标定何种语言类别可以在有限的信息及计算条件下被有效学习。语言习得的关键问题之一是孩子们如何仅凭有限的输入数据(即初级语言数据,Primary Linguistic Data)便能掌握复杂的语法规则和词汇体系。

此问题涉及“可学性”(learnability)的数学定义与实践检验。不同的学习模型基于对学习过程的假设,极大影响了语言习得的可行性判断。例如,某些模型假设学习者能够无限制地访问语法范例与情境信息,从而推断语法规则;而现实中儿童所接触的语言信息受限且带有不确定性,模型的调整以反映此限制直接影响对自然语言是否能被有效学习的结论。在Clark与Lappin的论述中,多个计算学习模型被引入语言习得领域,旨在判定自然语言类别是否可被迅速、准确地习得。由此产生的研究表明,单纯依赖输入数据的统计特征及模式匹配难以解析语言的深层结构,提示学习过程可能依赖先验知识或内在的认知机制。此外,他们的研究强调计算资源的有限性对学习效果的影响——即便理论上某类语言是可学的,实际上受限于时间和计算资源,学习过程可能无法实现。

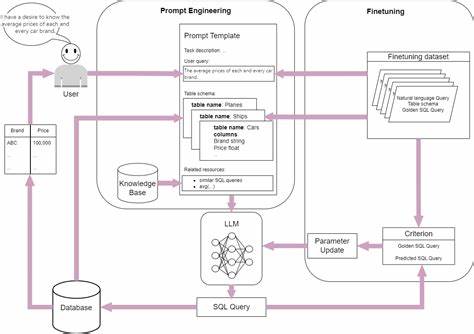

这对人工智能中的自然语言处理系统设计提出了严峻挑战,要求在算法设计中考虑效率与准确性的平衡。在实际语言习得中,儿童展现出惊人的学习能力,能够从噪声数据中抽象出规则,形成复杂的语法体系。计算学习理论通过模拟不同学习策略,试图解释这种效率。例如,通过归纳推理、假设空间缩减和结构化表示,模型试图捕捉语言习得中的普遍性规律。这些研究不仅增进了对语言机制的理解,也为设计更智能的机器学习系统提供了理论基础。然而,计算学习理论也面临诸多限制。

一方面,理论模型往往依赖于理想化的假设,如完全的输入数据访问或无噪声环境,难以准确模拟现实中的学习环境。另一方面,计算复杂性理论揭示许多语言学习问题具有高计算复杂度,可能超出实际学习者或机器的处理能力。因此,未来研究需平衡理论严谨性与现实可操作性,开发能反映人类实际学习环境和限制的模型。Clark与Lappin的研究还指出,语言习得不仅是对输入数据的统计学习,更多涉及先验知识的整合和语法结构的深层认识。这一观点与认知语言学及生成语法理论相契合,支持语言习得过程中存在内在的语法结构框架,学习过程在很大程度上是对这种框架的参数调整和优化。计算学习理论为此提供了形式化的检验工具,量化这些假设的可学性和计算资源需求。

此外,计算学习理论在语言习得的应用对自然语言处理领域产生广泛影响。通过模拟儿童语言学习过程,研究人员致力于开发能够自适应语言复杂性的算法,提高机器翻译、自动语法分析及语言生成的准确性和效率。理论结果启示必须设计出既能处理大规模语言数据,又能有效捕捉语言抽象结构的混合模型。综上,计算学习理论为解答语言习得的基本问题提供了强有力的数学框架和计算视角。该理论强调数据可用性、学习资源限制以及学习模型假设对语言学习结果的决定性影响,为理解自然语言学习机制奠定基础。随着认知科学与人工智能的发展,未来研究将进一步融合理论与实验数据,提升对人类语言习得及机器语言学习的全面理解,推动相关技术的革新和应用。

。