火的发现和使用是人类历史上的重大转折点,古往今来学界对于早期火使用的动因有诸多争论。传统观点普遍认为,烹饪食物是火被早期人类控制与使用的主要目的,因而火的广泛应用被视为人类食物处理方式的革命。然而,最新的研究提出了一种不同的视角——早期火的使用更可能是源于猎物的保存和保护需求,而非简单的烹饪功能。本文将深入探讨这一观点,解析早期人类如何通过火来延长肉类与脂肪的保存期,以及通过火来抵御捕食者,进而更高效地利用大型猎物资源,促进人类生存策略和认知水平的提升。 早期人类生活的食物链中,狩猎大型动物提供了显著的能量回报。与采集植物相比,捕猎重达100公斤以上的大型猎物所带来的卡路里收益高出数倍,甚至达到十倍以上。

以非洲河马为例,一头河马的肉和脂肪储备能够支撑一支由约25人组成的团体持续进食最多超过三周的时间。面对如此巨大的食物量,猎物的保存问题就显得尤为重要:未及时处理和保护,肉类极易腐败变质,同时容易被捕食者和盗猎者觊觎和掠夺。对早期人类而言,维持火种以实现烟熏干燥、保存肉类和脂肪,进而延长食物的可食用时间,不仅能保障食物资源的稳定供给,也能减少随时外出猎取新鲜猎物的需求,提高能量利用效率。 与此同时,火的另一个关键角色是作为对付猛兽和食腐动物的屏障。大型猎物被捕获后,必然会引来狮子、鬣狗、棕熊等强大的竞争者和掠食者。对个体较小且火力薄弱的早期人类而言,保护已经猎获的食物免遭抢夺,是生存的关键。

控制和使用火源带来了光明和热量,明显增强了人类在夜间或暗处的活动安全感和威慑力,这种安全保障延续了猎物的可用时间,也降低了狩猎收获被抢夺的风险。 虽然烹饪能提升部分食材的消化率,比如植物的淀粉类和蛋白质的生物利用度有所提升,但对肉类的增值作用相对有限。许多研究表明,肉类烹饪导致脂肪损失和蛋白质变性,这些因素削弱了烹饪带来的能量收益。特别是在早期人类所处的火种维护成本较高的环境下,烹饪所获得的额外能量并不足以弥补维持火焰的消耗。相比之下,火作为保存、防护工具所带来的能源回报远远高于单纯烹饪能享有的收益。 考古学证据也印证了这一观点。

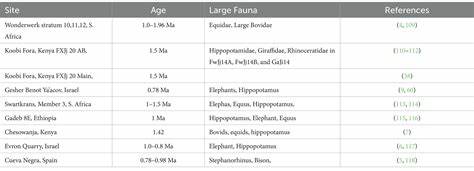

早期的火遗迹和大型动物骨骼往往共存,显示出火的使用与大型猎物的采集及处理密切相关。除此以外,许多考古场址发现带有切割痕迹的巨型草食动物骨骼,说明早期人类不仅猎捕大型动物,还对其进行了系统的加工,显然需要一定的火力作为辅助来延长食物储存时间和保障安全。然而,由于早期遗址中火的痕迹保存条件有限,直接佐证火源控制的难度较大,也使得关于火的使用时机和频率存在一定争议。 环境变迁和古生态的变化也对火的使用产生了显著影响。更新世晚期一直存在的巨型动物灭绝事件,导致生态系统承载能力下降,大型猎物数量锐减,迫使人类食物来源结构发生调整,更多依赖于小型猎物和植物采集。与此同时,犬类的驯化也为人类保护食物和侦测威胁提供了帮助,进一步降低了对火作为保护手段的依赖。

在这个背景下,烹饪在火的多重用途中的地位被强化,但并非火被最初掌握和使用的核心理由。 此外,早期人类对大型猎物的依赖不仅影响了其饮食结构,也对行为生态和认知发展产生了重要推动力。猎取、存储和防护大型猎物要求高度的群体协作和复杂的火源管理,这些活动对人类社会组织、技术发展和脑容量的增长具有积极促进作用。有人认为,学会控制火的能力和烧烤猎物,激发了更高水平的社会互动和文化传承,是推动智人进化的重要因素之一。 综合各种证据可见,早期火的功能多样,除了成为烹饪工具,更是保存食物、防卫掠食的重要策略。在能量投资与回报的权衡中,保护和延长大型猎物食用期所带来的回报远超烹饪本身的增益。

换言之,人类驯火的根本动因,是为了应对猎获大动物后如何有效储藏和保护宝贵食物资源的挑战,而烹饪则成为次级的、附加的收益。 总体来看,早期人类利用火不仅是饮食方式的革新,更是适应复杂生态环境、规避风险和促进社会进化的关键步骤。未来通过更深入的考古发掘和多学科研究,将有助于揭示火在不同史前时期的具体用途,以及其在人类进化史上的多维影响。重新审视火的起源及其用途中猎物保存与保护的核心地位,有助于理解早期人类生存策略及社会行为的发展脉络,推动人类学和营养生态学领域的前沿研究迈向新的高度。