近年来,生物科技作为推动医疗进步和生命科学创新的核心力量,受到了广泛关注。然而尽管初期发展迅速,生物科技行业内部却暴露出诸多深层次的问题,无论是资金链条、研发效率还是市场转化,皆在一定程度上阻碍了行业的健康发展。面对此种局面,深入分析生物科技为何“失灵”,并探讨其修正方案,成为业界与政策制定者亟需关注的重点。生物科技行业的最大困境之一在于创新与资本的错位。尽管资金大量涌入,但许多项目缺乏有效的风险控制和科学评估,导致资源浪费严重。部分投资更多关注短期回报而非长期科研价值,造成科研人员与资本方在目标上的矛盾。

此外,过度依赖传统融资模式,使得新兴创业企业面临资金断裂的风险,影响创新动力。另一方面,研发周期长、成本高使得生物科技企业难以快速形成规模效应。生物技术的研发不像软件或一般高科技产品能够迅速迭代更新,新药、新疗法的开发往往需要数年甚至十余年的时间,并且充满高失败率。这使得企业在资金周转和市场应对上的压力巨大,限制其扩大研发投入,从而形成创新发展的瓶颈。此外,监管环境亦对生物科技产业发展产生重要影响。科学实验的复杂性和安全性要求导致审批流程繁琐且周期较长,影响产品的上市速度。

过度严格的监管或缺乏统一标准均可能造成企业合规成本上升,放缓技术落地。一些案例表明监管政策的滞后性,也削弱了产业的国际竞争力和技术领先地位。知识产权保护不足是另一个不容忽视的障碍。生物科技领域创新含金量高且技术门槛大,但知识产权保护体系不完善使得成果难以有效转化,科研成果容易被模仿或侵权,从而打击研发积极性和市场公平环境。完善专利法制,强化执行力度,是保障产业创新活力的必要举措。解决生物科技行业诸多问题的路径上,产业结构的优化至关重要。

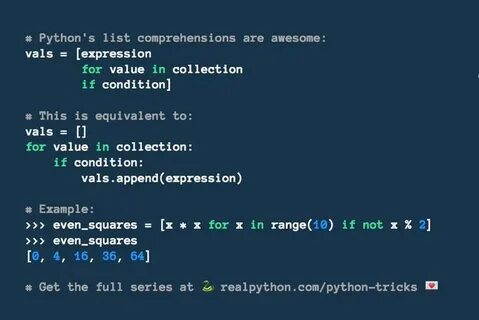

一方面,需要加强产学研结合,推动科研机构与企业紧密合作,实现技术与资本双向流动。高校和研究院所应向市场导向转变,注重技术成果的产业化落地,企业则应加大研发投入,提升自主创新能力。另一方面,加快建设多层次资本市场,推动风险投资、私募股权和政府基金形成合力,支持生物科技项目从种子期到成长期的持续融资链条。打造良好金融生态,为创新企业创造稳定发展环境。技术创新方面,人工智能、大数据等新兴技术的融合应用为生物科技带来重大变革。借助计算能力的提升,精准医疗、基因编辑和新药研发的效率得以显著提高。

这要求企业和科研机构加快数字化转型,优化数据管理,以及推动跨领域人才培养,增强核心竞争力。优化监管机制亦是推动行业健康发展的关键。建立科学合理的审批流程,缩短审批周期,同时确保安全和合规,能够促进新技术和产品的快速应用。构建开放透明的监管体系,强化跨部门协作,推动国际标准接轨,有助于提升我国生物科技的全球影响力。此外,强化知识产权保护,完善法律体系,提升执法力度,对侵权行为实施严厉打击,保障创新者权益,推动技术良性竞争。观念层面,行业各方应树立以创新驱动发展为核心,注重长远战略布局。

政府应制定切实可行的扶持政策,激励研发投入和人才引进,同时推动科研评价体系改革,减少唯论文、唯数量等偏颇导向,增强科研成果转化力度。企业和科研机构需注重人才培养,打造跨学科协作团队,提升研发质量和创新效率。当前,生物科技正在经历前所未有的机遇与挑战交织期。全球新兴传染病的爆发、人口老龄化趋势加剧以及健康需求升级,均赋予生物科技巨大发展潜力。借助科技进步和政策推动,解决行业深层次矛盾与问题,将推动我国生物科技迈向更加高效、创新和可持续的新时代。总结来看,生物科技行业虽然面临资金错配、研发周期长、监管障碍和知识产权保护不足等多重挑战,但通过优化产业结构、创新融资模式、加快技术融合、完善监管体系以及强化法律保障,能够有效破解困境。

唯有各方携手发力,形成良性生态,生物科技的未来才会更加光明与繁荣。正视问题,积极改革,推动生物科技向着技术领先和产业成熟迈进,不仅能够提升国家竞争力,更将为人类健康福祉作出更大贡献。