随着人工智能技术的飞速发展,越来越多的人开始思考一个核心问题——人工智能是否会取代我们热爱的工作和兴趣?在多个领域,AI展现出了令人惊叹的效率和能力,从自动化数据处理到生成创意文案,无所不能的技术似乎让人类的传统角色面临着严重挑战。然而,人工智能虽好,却不该替代我们这些真正热爱的事情。相反,它应该成为辅助工具,帮助我们更好地发挥自我的潜能,促进个人成长和价值的实现。 首先,学习和技能发展是人类不可或缺的核心体验。一个教授计算机教育学的学者曾在演讲中指出,只有当我们具备足够的知识储备和批判能力时,才能合理地利用人工智能。换句话说,我们不能盲目依赖AI工具,而应该先提升自身的能力水平,成为能“驾驭”技术的人。

只有这样,我们才有能力判断AI输出内容的质量,正确引导和改进人工智能的应用。 这种观点凸显了“人因技术而进步”的理念,而非被技术取代。快速发展的AI虽能帮助我们解决许多繁琐问题,但如果从一开始我们就过度依赖它,放弃了自己动手和思考的过程,那么人类学习和成长的本质将被削弱。教育领域正是这种观点的典型例证。学生通过亲自探索和实践获得深刻理解,并培养独立判断能力。如果直接依赖AI代完成学习任务,学生的思维能力和创造力可能会受到压制。

此外,人类喜欢某些活动的根源往往不是功利性的,而是享受过程中的挑战与成就感。比如,马拉松跑步并不是因为走路无法到达目的地,而是人们热爱在挑战自我极限中获得满足感。这种精神同样适用于学习新知识和技能。人们喜欢在自己喜欢的领域里不断探索、尝试和创新,这种热情和动力正是驱动社会进步的重要力量。 若让人工智能完全取代我们喜爱做的事情,可能会削弱这份热爱背后的内在价值。比如,一个热爱绘画的人,如果完全由人工智能绘制作品,那么他的创作乐趣和技能提升就无从谈起。

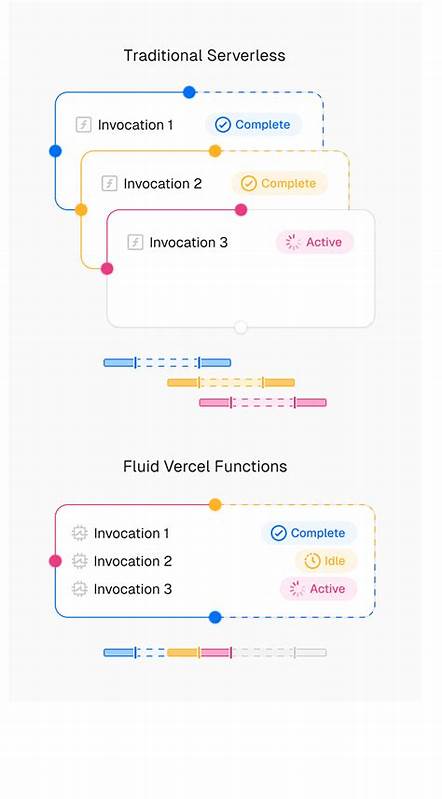

人工智能应当成为激发创造力的伙伴,而非取代者。通过辅助绘画技法、提供参考资料或优化细节,AI能够帮助艺术家放开思维边界,创造出更具个人特色的作品。 与此同时,人工智能的普及带来了对“人机协同”模式的全新思考。正如教授所说,让人类保持在工作和创作的循环中的核心地位,是保障成果质量的关键。AI可以处理大量重复性高、规则明确的任务,例如自动化资料整理、数据分析等,而人类则专注于决策、创新和情感表达。两者结合,能更有效地提升整体效率与创造力。

社会在面对人工智能的冲击时,也需要重新审视教育和职业培训的方式。培养学生的批判思维能力、信息甄别能力以及跨学科综合能力,是未来教育的核心。只有让人真正掌握知识的本质,并具备驾驭高新技术的能力,才不会在自动化浪潮中丧失立足之地。此外,终身学习的理念越发重要,我们要不断适应变化,拥抱新技术,同时保留热爱和创造的初心。 在生活层面,人工智能为我们提供了诸多便利,但我们也应警惕其中的“技术依赖症”。是否所有的活动都必须通过AI来完成?我们是否放弃了某些原本能够丰富生活体验的手工操作和思考环节?例如,自我表达、手工作业、亲密交流这些带有人文情怀的行为恰恰能够增强幸福感和满足感,人工智能无法轻易替代其中蕴含的深层次情感和人性。

此外,人们对于未来人工智能与人类关系的看法也呈现多样。部分人担忧AI将“大规模替代人力”,导致职业消失和社会动荡;而更多人则认为AI是一种工具,可以解放人们的双手,为我们赢得更多时间去追求真正热爱的事业。实现这一目标的前提是我们不能选择简单的放弃,而是需积极拥抱技术,并在此基础上深化自身能力和兴趣。 总体来看,要让人工智能成为推动人类进步的正面力量,我们需要一条平衡之路。技术的发展不应剥夺我们享受挑战与创造的权利,也不能消解我们自我实现的需求。作为个体,在AI辅助的时代,更应增强自主学习能力和思考能力,保持对所热爱的事业的热情和执着。

此外,社会和机构在推广AI应用时也需负起责任,设计合理的教育政策和职业指导,鼓励创新和合作,防止技术取代人的情形大规模发生。通过开放平台和多元化培训,帮助人们理解和利用AI,而不是被技术所控。 未来,人工智能将继续深入各个层面,但唯有人类赋予技术以价值,技术才能真正为生活和工作增色。我们不能放弃对学习与创造的热爱,不能抛弃追求自我成长的决心。人类与AI的关系不应是彼此竞争的零和游戏,而是一种相辅相成、齐头并进的伙伴关系。 拥抱人工智能的同时,记得把握自己的节奏,珍惜那些让我们心潮澎湃的热爱,为未来留下更多精彩和无限可能。

。