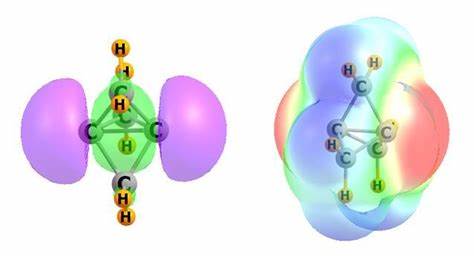

在现代照明领域,飞利浦MR16 LED因其高效节能和良好显色性深受消费者欢迎。然而,近期部分用户反馈,使用一段时间后的飞利浦MR16 LED灯珠出现了颜色异常,尤其是变为紫色现象。这一情况引发了广泛关注,本文将系统解析飞利浦MR16 LED变紫的技术原因,重点分析荧光粉失效对光学性能的影响,帮助用户更好地理解和应对这一问题。 首先,需要明确的是,LED灯具的颜色质量取决于发光二极管芯片及其荧光粉层的协同作用。通常,白色LED是通过蓝光芯片激发覆盖其上的黄色荧光粉产生白光。当荧光粉出现退化或失效时,LED无法正常转换蓝光,导致光谱组成发生变化,最终呈现出异常的紫色调。

飞利浦MR16 LED灯珠的设计本质上也遵循这一原理。 荧光粉退化的原因多种多样。首先,高温是导致荧光粉结构变化的主要因素之一,长时间工作过程中灯珠内部温度升高,可能加速荧光粉颗粒的化学反应,导致其发光效率下降。此外,过度电流驱动也会加剧荧光粉的损耗,使其光学性能恶化。环境中湿度和空气中的氧分子渗入封装内部也会对荧光粉造成氧化,进一步降低其稳定性。 除了材料化学性质的退变,封装工艺的缺陷同样可能成为隐患。

如果LED封装密封不严,荧光粉层暴露在空气中,加剧了氧化过程。飞利浦虽有先进制造和封装技术,但不同批次产品在质控水平上仍可能存在波动,导致这一现象偶发出现。 荧光粉失效直接影响LED的光谱输出,使得蓝光无法被有效转换,光色从原来的温暖白色转变为带有明显蓝紫色调的异常颜色。这不仅影响照明效果,令人感受不佳,也可能误导用户错误判定灯具故障。通过视频详细分析可以看到,变紫的LED实际上蓝光芯片仍在工作,但由于荧光粉失效,灯光整体色温和显色指标明显下滑。 面对这一问题,用户与厂商均需重视。

用户层面,应尽量避免长时间满负荷运行LED灯,减少高温积累,并选择符合国家安全认证的产品,保证质量和使用寿命。推荐在安装时确保灯具有良好散热设计,避免空间密闭导致热量聚集。 厂商方面,改进荧光粉材料和封装技术是关键突破口。通过研发耐高温、耐氧化的新型荧光粉添加剂,可以有效提升LED的光稳定性和色彩一致性。同时,优化封装加固措施,防止湿气和氧气侵入,有助于延长产品寿命。此外,加强生产过程的质量控制,及时淘汰可能存在缺陷的批次产品,避免广泛出现颜色异常。

同时,LED行业也在探索用量子点等新型发光材料替代传统荧光粉,来提升色彩纯度和光效稳定性。量子点具备高光谱可调性和优良的温度稳定性,有望解决荧光粉退化带来的问题。尽管目前其成本较高,但随着技术成熟和规模化应用,未来趋势值得期待。 对于已经出现变紫现象的飞利浦MR16 LED灯具,用户最好及时联系售后服务进行检测和更换,避免因光色异常影响环境氛围和视觉舒适度。对于重要场所的专业照明,应定期巡检灯具状态,防止潜在失效导致照明质量下降。 综上所述,飞利浦MR16 LED灯珠变紫问题主要源于荧光粉的失效,涉及材料科学与封装技术的综合挑战。

通过合理选购、科学使用和技术升级,完全可以降低此类现象的发生频率,保障优质照明体验。未来随着新材料和新技术应用的推进,LED照明的稳定性和色彩表现将持续提升,为用户提供更加可靠和舒适的光环境。理解这一过程背后的科学原理,有助于消费者更加理智地评估产品质量,同时推动厂商加快创新步伐,共同促进LED照明行业的健康发展。