在信息技术高速发展的今天,分布式操作系统作为连接多个计算节点,协调资源管理的关键技术,扮演着无可替代的角色。回顾历史,1990年发布的Amoeba分布式操作系统代表了当时计算机科学领域的一次重要突破,开启了分布式系统设计的新篇章。本文将全面解析Amoeba操作系统的核心设计思想、架构体系以及其如何满足现代分布式计算的需求。 Amoeba项目始于荷兰Vrije大学,由Andrew S. Tanenbaum及其团队主导开发,目标是构建一个功能强大、使用便捷且高度透明的分布式操作环境。其最为显著的特色在于采用微内核结构,极大地提升了系统的可扩展性和模块化水平,从而使得新的服务能够方便地集成进系统,而无需重启主机或对核心代码进行大规模改动。 这种微内核架构合理分离了操作系统的基本机制与高层服务,底层组件负责最基础的任务调度和通信服务,而文件系统、进程管理等功能则作为独立的服务器运行在用户空间,增强了系统的灵活性与容错能力。

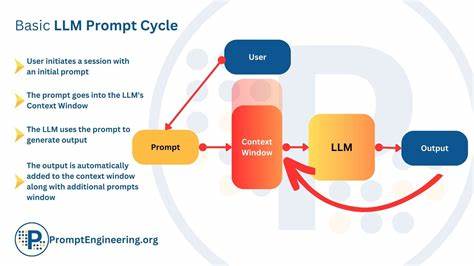

由于服务均与网络通信紧密结合,用户无感知地使用跨越多台物理机器的资源,实现了真正的分布式处理效果。 在资源共享方面,Amoeba通过统一设计的命名系统与能力安全机制,实现了跨节点资源访问的安全与管理。系统中的每一个资源,无论是打印机、文件还是处理器时间,都可被看作一个对象,并通过特定的能力(capability)来控制访问权限。此种基于能力的安全模型不仅减少了传统基于用户身份的身份验证复杂度,还更适应动态资源变化的环境需求。 Amoeba考虑到分布式环境中网络通信的复杂性,精心设计了通信协议以提高效率和可靠性。它支持远程过程调用(RPC),使得客户端可以方便地调用远程服务器上的服务,就像调用本地函数一样简单,同时隐藏了底层网络传输的细节,极大提升了分布式应用程序的可开发性和性能表现。

实际应用中,Amoeba不仅能运行传统Unix程序,还支持特定的本地和分布式任务调度。这种灵活性使得其被广泛应用于科研机构和需要高度并行计算的场景中。系统通过透明的进程迁移和负载均衡机制,有效地利用集群资源,为用户提供高效的计算体验。 Amoeba还将分布式文件系统作为其重要组成部分加以实现,文件系统支持访问远程磁盘资源,允许多个节点共享同一份数据。数据一致性保证与容错机制使得系统能够胜任长时间运行和大规模计算任务,降低了数据丢失风险,提升业务连续性。 尽管诞生于1990年,Amoeba操作系统的理念和技术至今依然影响深远。

它的分布式透明性、基于能力的安全模型以及模块化微内核设计成了后续分布式操作系统研究的典范。许多现代云计算架构和分布式平台都间接借鉴了Amoeba的设计思想,在全球范围内推动了分布式计算的便捷性与安全性。 回顾Amoeba的贡献,我们不仅可以看到技术领域的创新,更能体会到分布式系统对于未来计算模式的预见性。随着云计算、边缘计算等新兴技术的发展,分布式操作系统的重要性日益凸显,Amoeba的理念依旧为业界提供了宝贵的借鉴经验。它证明了操作系统不仅仅是硬件的管理者,更是促进资源协同与提升计算能力的关键枢纽。 总结而言,Amoeba分布式操作系统通过其独特的微内核架构、能力安全机制以及高效的通信协议,为1990年代的计算机科学注入了创新活力。

它作为分布式操作系统领域的开拓者,不仅推动了学术研究的进步,同时为实际应用提供了强有力的技术基础。在未来分布式计算技术不断演进的背景下,重新审视和借鉴Amoeba的设计理念,仍将助力实现更高效、安全和灵活的计算环境。