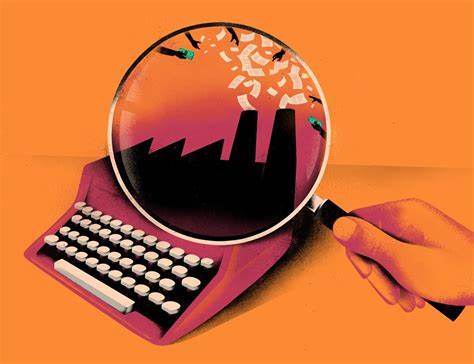

在当今学术界,随着科研成果对职业发展与学术声誉的重要影响日益突出,学术诚信问题也变得尤为严峻。近年来,一种被称为“论文工厂”的现象引发了广泛关注,这种以出售论文署名权为核心的灰色产业不仅扰乱了科研秩序,还严重损害了学术声誉和公共信任。自然杂志近期发表的深度调查报道详细揭示了这些“论文工厂”的运作模式,带我们走进了这个隐藏在学术背后的黑暗角落。论文工厂本质上是某些非法公司或组织,为科研人员提供付费署名论文的服务。客户通过支付一定费用,就可以在不参与研究工作的情况下,以作者或合著者身份出现在正式发表的学术论文上。这些“产品”往往涉及生物医学、人工智能等热门领域,极大地利用了学术界对高质量发表记录的追逐心理。

调查中,研究者Omar通过私密的社交媒体群组,主动寻求将自己的名字加入人工智能和医学交叉领域的一篇论文,并愿意支付费用以换取署名资格。这反映出部分学者在激烈竞争和晋升压力下,有意利用这一灰色市场,借此快速提升个人科研成果数量和影响力。论文工厂的运作不仅包括为客户制造伪造数据和研究结果,还涉及论文代写、刷单以及通过操控同行评审流程来确保文章通过审稿。这类机构拥有专业团队,从写作、数据造假、同行评议到发表的各个环节均有涉猎,形成完整的售价链条和运营模式。学术界对于论文工厂的存在和蔓延感到严重担忧。首先,学术不端行为破坏了科研诚信的基石,导致学术资源被浪费,且虚假论文的传播进一步影响了真实科学发现的可信度。

其次,这种现象使得努力严谨研究的学者遭受不公平竞争,影响了学术评价体系的公正性。为何论文工厂能繁荣发展,其根源在于当前科研环境的压力与激励机制密切相关。高校与研究机构在人才评价体系中高度重视发表论文数量与影响因子,基金申请与职位晋升往往与论文发表紧密挂钩。这种“以发表为荣”的文化无形中助长了投机取巧与学术造假的土壤,成为“论文工厂”滋生的温床。此外,互联网技术的发展也为这些论文黑市的运营提供了技术支持。私密社交平台、匿名通信工具等便利了客户与厂家的联系,而数字化出版和开放获取制度则增加了造假论文流动的速度和范围。

针对这一问题,学术界和出版机构正加强对论文的审核和监控。借助人工智能与大数据技术,专家们设计了多种筛查算法来识别数据异常、文献重复、同行评审操控等迹象。同时,开展跨国合作,打击学术造假链条的源头,努力提高学术评审的透明度和公正性成为重要策略。与此同时,科研机构和管理部门也开始呼吁改革评价体系,倡导质量重于数量,转向更加注重研究创新和实际贡献的考核标准,以切断“论文工厂”存在的市场需求。社会各界对维护学术诚信持有高度共识,呼吁尽快建立更加完善的法律法规和监管体系,保障科研正常健康运行。作为学术共同体成员,科研人员应当坚守诚信底线,积极参与学术监督,抵制利用“论文工厂”获取不当利益的行为。

公众和媒体的关注也带来了监督压力,推动学术机构采取更为严厉的惩罚措施。总的来说,论文工厂现象是当前学术界面临的严峻挑战之一,其背后反映出科研生态体系的复杂问题。唯有多方合力,从制度、技术与文化层面共同发力,加强诚信建设与风险防控,才能有效遏制这一黑色产业链,推动科学研究回归真实与公正。未来,随着全球对学术规范的共识提升,期待论文工厂逐渐被根除,学术界重塑健康、公正的研究环境,为科技进步和社会发展提供坚实支撑。