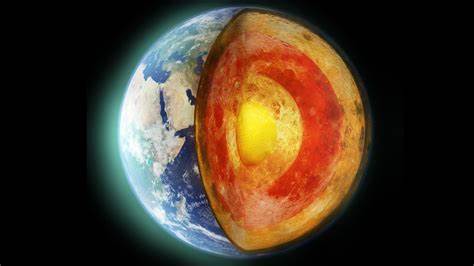

地球的内部蕴藏着无数谜团,深藏在距地表数千公里之下的神秘结构,正逐渐被现代科学技术揭示出它们与地表现象的紧密联系。近期一项引人关注的研究揭开了一个长期被忽视但至关重要的科学难题——地球深部的“斑块”(BLOBS)是如何与巨型火山爆发紧密相连的。通过模拟和地震波成像,这项研究不仅揭示了“斑块”存在的证据,还加深了人们对巨型火山爆发起源和动力机制的理解。巨型火山爆发不仅对地球表面带来了毁灭性的影响,同时也塑造了地球的地貌和生态环境,甚至与史前大规模生物灭绝事件息息相关。地表的火山活动究竟是如何从地球深处的热物质运动引发的?“斑块”结构扮演的角色是什么?这些问题的答案,逐渐浮现在科学家的视野中。长期以来,地质学家就注意到,地球最深部——地幔底部,存在两个庞大的异常热区,这些区域被称作“斑块”,它们位于地球深约2000至3000公里之间的位置,被认为成分与周围地幔岩石有所不同。

这些巨大的热区,一个位于太平洋底部,另一个位于非洲之下,可能已延续数亿年之久。不过,科学界对这些“斑块”是固定不动的,还是随地幔对流而移动一直存在争议。正是在这一背景下,新的模拟研究将“斑块”与地幔柱联系起来,为解答这一悬而未决的问题提供了有力支持。地幔柱是一种缓慢上升的热柱,由地幔中的热固体岩石组成,形似棒棒糖的“棒棒”部分。当地幔柱到达压力较低的地幔最上部时,热固体岩石开始部分熔融,形成岩浆并最终引发火山喷发。此前,地幔柱作为连接地表巨型火山活动与深部“斑块”的桥梁,已被假定多年,但其细节和动态过程尚不清楚。

通过先进的地幔对流模拟,研究人员将时间追溯至十亿年前,揭示出地幔柱的起源正源于这些移动的“斑块”,并且上升的地幔柱有时会呈现轻微倾斜状态。这种倾斜可能解释了一些不完全位于“斑块”中心的火山爆发位置。此外,研究还通过统计学方法证明,过去数亿年间巨型火山爆发的位置与模拟预测的地幔柱高度吻合,进一步印证了模拟结果的可靠性。海底的古老海洋高原,例如位于西南太平洋的Ontong Java-Manihiki-Hikurangi海洋高原,被认为与地幔柱的“头部”相对应;而夏威夷、Lord Howe等一系列火山链,则代表着地幔柱的“尾部”。这一发现不仅加深了对火山活动地理分布的理解,也凸显了地幔深部结构对地表地质现象的决定性影响。对“斑块”是否固定的探讨同样意义重大。

采用地震波层析成像技术,研究团队构建了三维地球内部模型,其中一套模型的数据与历史巨型火山爆发高度吻合,表明“斑块”可能既有长期相对固定的位置,也存在移动现象。尽管两者并存,研究表明“斑块”即使缓慢移动,其速度也仅为每年约一厘米,约等于人体头发月生长长度。深入理解“斑块”的化学组成及其演化对于进一步揭示地球内部物质循环和火山活动机制至关重要。未来的模拟将追踪这些热区及地幔柱的化学成分随时间的变化,以帮助科学家们解释不同火山岩浆的成因差异和地球深部的物质重构。这一系列发现彻底颠覆了人们对地球内部静态和孤立结构的传统认知,彰显了深地幔的动态性及其在塑造地球表面环境中的关键作用。当今科学技术让我们得以窥见如此深邃和复杂的地球内部世界,解开地质历史上的重大谜团,比如恐龙灭绝和地球生物大灭绝背后的地质诱因。

而理解巨型火山爆发不仅是地质科学的前沿主题,也对当代环境保护、灾害预测和资源开采有着实际指导意义。例如,火山喷发所释放的气体和灰尘对全球气候变化有短期和长期影响;其形成的矿物和金属资源也是现代科技和绿色能源产业的重要基础。综上,地球深部“斑块”与地幔柱的连接为我们提供了前所未有的视角,了解地球深部热动力学如何驱动地表剧烈火山活动,为未来地球科学的研究指出了新的方向。探索这些地球内部的深部秘密,不仅满足了科学探究的好奇心,更为我们理解地球这个复杂系统的演变提供了必不可少的拼图。这些新知展示了地球作为一个活跃且持续变化的星球的面貌,并强化了人类保护地球环境、防范自然灾害的科学基础。随着研究的深入,相信包含“斑块”和地幔柱机制的综合模型将进一步完善,推动地质学与地球物理学迈向新的里程碑。

。