在现代物理学的研究中,计算机技术扮演着举足轻重的角色。从最早的手工计算到如今的高性能计算,物理学家们始终致力于借助计算能力解决传统方法难以触及的复杂问题。如今,随着计算能力进入前所未有的“亿亿次浮点运算”时代,物理学研究软件工程师的角色显得比以往任何时候都更加重要。研究软件工程师,作为跨越计算机科学与物理科学的专业人才,正推动着这两个领域的深度融合与发展,成为科研团队不可或缺的核心力量。历史上,计算工具在物理界的发展历程值得回顾。1944年,理查德·费曼以及后来的科学家们在劳伦斯实验室接触到计算机时,便开始探索编程与硬件调试,当时他们要依靠自身的才能来破解设备使用方式。

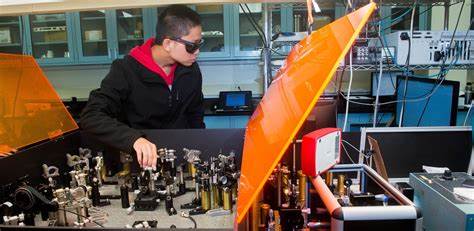

此后几十年,计算物理和高性能计算同步进化,为复杂系统的建模和仿真提供了强大支撑。如今,随着计算芯片架构的演变,物理学研究面临新的挑战和机遇。常见的软件包往往是在旧硬件架构上开发,难以充分利用当代GPU等先进硬件的性能优势。这种隔阂使得专业的研究软件工程师的需求愈加明显,他们不仅需要具备扎实的计算机技术能力,还需深入理解物理学科的业务需求,能够将传统算法改造以适应新一代计算环境。GPU的崛起尤为显著,其最初应用于游戏图像渲染,演变为高性能计算的利器,专注于低精度大规模并行运算。相比之下,CPU强调高精度和通用计算能力。

二者的差异决定了何种物理模拟能够更加高效地运行在何种硬件上。当前,物理研究领域正尝试突破以往框架,利用GPU的强大计算能力实现诸如聚变反应堆数字孪生等复杂集成模型。这不仅意味着等离子体动力学的模拟,还涵盖对工程结构的细致刻画,助力科研人员从多维视角深入挖掘物理现象。值得警示的是,计算领域的商业驱动力正改变硬件发展的趋势。人工智能领域的巨大需求和市场利润,促使硬件设计趋向优化深度学习相关的计算模式,这可能导致未来通用硬件与经典物理模拟的兼容性下降。在这种环境下,确保物理学对先进计算资源的高效利用,离不开具备跨学科视野的研究软件工程师团队。

为了应对这些挑战,部分高校和科研机构已开始建立专项的研究软件组,专门负责维护和优化科研代码,与各学科研究人员紧密协作。这些团队不仅提高了计算效率,还促进了科学软件开发模式的标准化和可持续发展。国际范围内,类似英国研究软件工程师协会的组织也在蓬勃发展,推动软件工程师职业路径的规范化,呼吁建立更为稳定的工作岗位,减少延续性的临时合同带来的不确定性。研究软件工程师这一职业在科研生态中仍较为年轻,吸引更多具备计算背景的专业人员加入,成为业界共识。学科间的良好沟通是关键。物理学研究者需表达清晰的需求,软件工程师则需要将先进的技术方案融入学术研究,形成良性互动。

近年来,《自然评论物理》开启了专题讨论,聚焦量子模拟和聚变研究领域的计算前沿,旨在推动不同专业之间的对话,催生创新的解决方案。转向未来,物理学不可避免地将依赖越来越复杂的计算平台,数据量与计算需求呈指数增长。只有拥有坚实的技术保障和灵活的人才结构,物理科学才能充分展现数字化浪潮带来的潜力。研究软件工程师正是在这样一个历史机遇下,扮演桥梁与催化剂的角色。他们不仅是技术的执行者,更是推动科学研究创新的关键力量。简而言之,物理学迈入高性能计算的新纪元,需要大量既懂科研又懂软件的人才加盟。

完善职业支持体系、加强跨领域培训与交流,在未来物理学的科学探索中,这些工程师将成为不可或缺的中坚力量。随着全球科研环境的不断进步,期望更多机构能够认识到研究软件工程师的重要价值,为他们创造更具吸引力的职业发展空间,助力科学研究取得前所未有的突破。