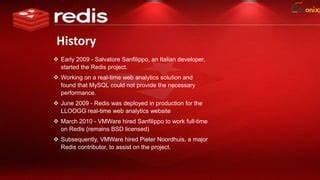

Redis作为当今最流行的内存数据库之一,在高性能数据处理领域占据着举足轻重的地位。然而,鲜为人知的是,Redis的诞生与发展经历了一段非凡的历史,尤其是2009年发布的早期版本,其背后的设计理念深刻影响了后续的技术演进。回顾这段历史不仅有助于理解Redis的核心价值,也让我们更深刻地洞察系统设计的本质。 Redis最初的构想可以追溯到2008年,一位名为antirez的开发者当时正在思考如何打造一套兼具高效性能与灵活数据结构的数据库系统。早期他在基于Jim Tcl的项目中积累了丰富的事件驱动模型经验,在此基础上展开了对Redis的设计。虽然2008年的代码和文档很有限,但这为后来的实际开发奠定了坚实基础。

真正意义上的Redis项目启动于2009年初。2009年2月,Redis的首个公开版本0.1问世,代码大约有两千行。尽管版本极为基础,缺少诸如fork()持久化机制、集合和有序集合等关键特性,但已经实现了核心的set、get、del等操作。更令人惊叹的是,最初版本的设计思想中便包含了分布式数据库应有的数据结构多样性,并非仅是简单的键值存储。redisObject结构体的设计已经预示了这款数据库未来的扩展性和多样化。 Redis 0.1版本中包含了详尽的TODO列表,反映了开发者对于功能扩展的清晰规划,包括客户端超时管理、后台及前台数据保存、丰富的数据结构操作(如列表的多种操作和排序)、集合操作以及键过期策略等。

这个任务清单直观地展示了Redis规划从简单KV存储向功能丰富的数据结构数据库跃进的决心。 发展仅两周后,第二个版本大约在2月25日出现,代码规模从原先约2500行扩展到近3700行。引入了fork()为基础的持久化方式以及列表数据结构支持,奠定了Redis后续版本的关键技术基础。即便如此,设计者当时仍保持对未来集成脚本语言的探索,尽管picol.c(早期嵌入式脚本语言部分)后来被搁置,真正的Lua脚本支持最终要到多年后才引入。 通过对比2009年两个主要版本源代码,我们可以清晰地看到Redis设计者如何快速将想法转化为实际代码。每一次功能新增不仅追求效率和灵活性,更体现了其对系统架构深刻的理解与创新。

那时,Redis尚未正式发布到公共代码库,代码以tarball的形式私下发送给早期朋友和合作伙伴,这也反映了创业初期的朴素与专注。 从另一个角度看,Redis的诞生与LLOOGG这个当时的创业项目息息相关。LLOOGG作为一个高频数据处理的系统,促使Redis开发者意识到传统关系型数据库在性能和扩展性上的不足。正是在这样的需求驱动下,Redis从设计伊始便聚焦在高性能、丰富数据类型和扩展能力上。可以说,Redis不仅是技术的产物,更是现实应用需求催生的创新结晶。 除了技术本身,Redis历史版本的演变告诉我们一个重要的经验:系统的核心设计理念往往在最初就奠定了基调。

即使是早期的“玩具版本”,只要用心打磨,也能为未来复杂的功能迭代和性能挑战打下坚实根基。Redis创始人在多个公开场合反复强调,花大量时间完善第一版原型,对于后续的成功至关重要。 Redis从最初的简单核心出发,逐步增加了数据结构类型、网络通信能力、持久化选项及事务特性,最终形成今天高度成熟的NoSQL数据库体系。其设计中既包含了程序语言解释器的思想,也充分体现了事件驱动模型和异步处理的现代计算理念。诸如字符串、列表、集合、有序集合和哈希表等数据类型的支持,使Redis超越了传统的键值存储,成为了功能强大的数据结构服务器。 纵观Redis的发展轨迹,2009年的早期版本不仅是历史的见证,更是技术积淀的载体。

它提醒我们,在创新的背后总是有着对问题深刻理解和不断尝试的过程。Redis创始人通过私下分享早期版本,将这种创作历程透明化,为后续开发者和学习者打开了一扇了解底层设计的窗口。 Redis的发展故事也启示了更加广泛的软件开发实践价值。在当今快速迭代的互联网环境中,如何平衡快速上线与架构深度,是所有技术团队需要思考的问题。Redis的经验表明,扎实的技术底蕴和对核心设计的坚持,往往是维持系统长期生命力的关键。 今天,Redis已经成为众多大型互联网公司数据处理的重要基石,服务数以百万计的实时应用。

然而,回望它的历史版本,我们更能感受到技术演进中那份执着与智慧,也见证了一种源自个人激情与现实需求交织的伟大科技传奇。Redis不仅仅是一个数据库系统,更是开源社区和创新精神的力量体现。 在未来,Redis仍将不断发展壮大,随着更多新功能和优化的加入,它的历史起点将继续为学者和工程师们提供宝贵的灵感与思考。深入研究这些早期版本的代码和设计思想,有助于理解数据库技术的发展趋势,促进新一代高性能系统的诞生。Redis的故事告诉我们,任何伟大的技术产品,都是从那些看似简单却充满智慧的“第一行代码”开始的。