在科学研究领域,结果的显著性往往被视为衡量研究价值的重要标准。然而,近年来越来越多的研究人员开始认识到,“无显著结果”(null results)同样具有重要的科学价值。无显著结果指的是研究未能发现预期的假设支持,或显示变量之间没有统计学上的显著关系。这类结果虽不如积极发现那样引人注目,却在验证假设、避免重复劳动以及推动科学理论完善方面扮演着不可或缺的角色。尽管如此,出版无显著结果的难度依然较大,科研人员在面对投稿决策、同行评议和职业影响时存在诸多顾虑。科学界对于这一现象展开了深入探讨,希望通过改变评估体系和发表渠道,鼓励更多无显著结果的共享,促进整体科学研究的透明化和公正性。

科研人员之所以重视无显著结果,首先是因为它们能有效排除错误假设,为科学研究提供明确的界限。许多学科依赖于重复验证以确保研究的可靠性,而无显著结果正是证明某些预设理论不成立的关键证据。缺少这部分内容,科学家们可能会无谓地重复无效实验,浪费人力物力和经费。此外,无显著结果有助于科学研究的全面报告,避免发表偏倚,即仅偏重发表正向结果,导致研究领域整体认知偏颇。发表偏倚不仅影响学术诚信,也会造成系统评价和元分析结果的失真。无显著结果的分享能够从根本上提升研究数据库的丰富性和多样性,推动后续研究的精准设计和判断。

尽管重视,但无显著结果面临的发表阻力却不容忽视。首先,学术期刊通常对重大发现更感兴趣,积极结果更容易吸引读者和引用率,这直接影响期刊的影响因子和声誉。因此编辑和审稿人在选择稿件时普遍偏向正向结果,而排斥或忽视无显著结果。此外,科研评价体系也存在隐性偏见,许多机构将论文发表数量和影响因子作为衡量科研能力的重要指标,发表无显著结果的论文往往更难获得高引用量,容易影响研究者的职业晋升和资金申请。这种压力使得不少科研人员在保存无显著数据或发表积极结果之间面临艰难抉择。另一个重要问题是发布无显著结果缺乏合适的学术平台。

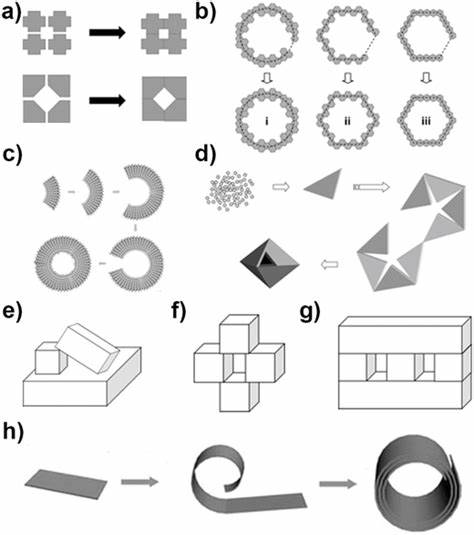

传统顶级期刊往往不设专门栏目来接纳此类研究,导致科研人员难以找到合适的渠道。此外,即使存在针对无显著结果的开放获取平台和期刊,许多研究者对其认可度仍较低,担忧这些期刊在学术界的影响力和权威性不足,从而影响其职业发展。如何改变当前现状,推动无显著结果的顺利发表,成为科学界关注的重点。首先,科研机构和资助组织需要调整研究评价标准,不应单纯以论文数量和影响因子作为评价依据,而应重视研究的透明度和科学价值。引入开放科学理念,鼓励数据共享和公开实验结果,不论结果是积极还是无显著,这将推动研究环境更加公平和开放。其次,学术期刊应积极设立专题栏目或专刊,专门发表无显著结果和复制研究。

此举不仅有助于增加论文发表渠道,也能逐步改变学术出版的偏见,提高研究者的发表动力。此外,科研人员本身需加强对无显著结果重要性的认识,主动将相关数据整理并以合适形式发布。通过培训和科研伦理教育,提升科研群体对无显著结果的理解和重视,有助于构建更加健康的学术氛围。再者,新兴的开放科学平台和预印本服务器也发挥着越来越重要的作用。这类平台无需同行评审即可快速分享研究成果,极大地减少了无显著结果发表的门槛。同时,社交媒体和科学传播渠道的发展,也为无显著结果的广泛传播提供了可能。

研究人员可以通过博客、推特等方式公开交流,有助于提升此类研究的影响力和社会认可度。在实际操作层面,推广标准化的报告指南,例如CONSORT和PRISMA等,能够帮助研究者系统性地撰写和呈现无显著结果,提高文章的科学质量和可读性。同时,加强对审稿人的培训,减少审稿过程中对无显著结果的偏见,有助于为这类研究创造公平的评审环境。值得关注的是,无显著结果在某些学科如心理学、生物医学、环境科学等领域的重要性尤为突出。随着复制危机和研究透明化运动的兴起,这些领域更加推崇无显著结果的分享,将其视为完善理论模型和改善实验设计的重要依据。只有社会各界共同努力,科学界才能摆脱对积极结果的单一追求,迈向科学研究的全面发展。

总结来看,科研人员普遍认可无显著结果的科学价值,但由于发表渠道有限、评估体系偏重、职业压力大等因素,导致无显著结果的传播受到制约。推动科研文化转型,优化学术评价机制,拓展发表平台和提升学界认知,是促进无显著结果广泛发布的关键。随着科技进步和开放科学理念的推广,期待未来科研界能够更好地体现研究多样性,真正实现科学的客观性和可靠性。