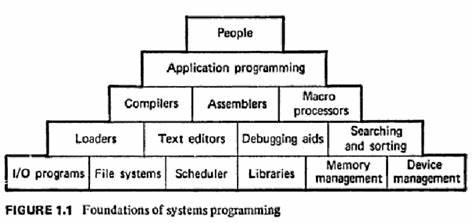

系统编程,这个术语在计算机领域广泛使用,却经常引发混淆和争议。它究竟指的是低级别的硬件控制编码,还是更为复杂的软件系统设计?本文将带您回溯历史脉络,探讨系统编程的真正含义,分析其在现代软件开发中的地位与未来趋势。 系统编程这个概念最早萌芽于20世纪70年代。当时,计算机技术正从以汇编语言为主的发展阶段迈向更高层次的编程语言时代。研究人员和工程师希望开发一种既能够提供硬件底层访问能力,同时又具备高层次语言简洁性和可读性的编程语言。70年代早期的文献,如《系统编程语言》(Systems Programming Languages,Bergeron等著,1972年)中,将系统程序定义为“一个集成的子程序集合,其整体功能大于部分之和,且具备一定规模和复杂性的阈值”。

当时的系统程序例子包括多道程序设计、翻译器、模拟器、信息管理和分时系统,这些系统往往具有高度复杂的子问题组合,持续演进并服务于更广泛的软件环境。 该定义强调系统编程不仅要解决技术难题,更需要良好的模块间沟通和团队协作,体现出系统设计的复杂性和长期维护的需求。相比传统汇编语言苛刻且繁琐的低级操作,系统编程语言力求在性能和效率不显著低于汇编的前提下,提高编程的便捷性和可维护性。这一理念催生了诸如BLISS这样的“实现语言”,它位于汇编和设计语言之间,专注于大规模生产级软件的创建。 随着时间推移,系统编程领域迎来了诸多转变。迈入1990年代,脚本语言的兴起显著改变了软件开发生态。

Perl、Python、Ruby等动态类型语言诞生,它们的设计目标并非直接操作硬件或从零构建数据结构与算法,而是作为“胶水语言”用以连接已有组件。这一分类被称为“奥斯特豪特二分法”,即系统编程语言负责构建基础设施和高性能组件,脚本语言负责快速开发和组件集成。 尽管如此,随着计算资源的提升及性能优化技术的发展,二者的界限逐渐模糊。Python等动态语言通过JIT编译技术大幅提升执行业务性能,而静态类型语言如Java和C#在网络和大型系统中获得了广泛应用。新的语言如Go、Rust、Swift等出现,以既保障性能又提升开发效率为目标,重新定义了系统编程的范畴。 系统编程的本质渐趋多元。

传统意义上的系统编程强调对硬件资源的精准控制,如内存管理、处理器指令调度和硬件接口操作。但在现代软件环境中,系统编程也隐含着设计和维护复杂系统架构的职责。正如业内专家所言,系统编程不仅关乎硬件操作,更关系到资源约束管理、复杂协议的实现以及稳定运行的保障。 有观点认为,系统编程实际上可以分为“低级编程”和“系统设计”两大层面。低级编程侧重于直接与机器硬件交互,关注性能和资源效率,而系统设计则侧重于模块化、复用性和软件演进,强调软件工程的方法论。传统课程常将两者割裂教学,殊不知一个优秀的系统程序员需要兼备两者的素养,如合理设计系统接口、实现安全内存操作以及保障高效的代码执行。

另外,函数式编程语言如OCaml和Haskell在系统编程教育中获得越来越多的认可。它们通过倡导不可变性、丰富的类型系统和高阶函数,提高代码的安全性和可维护性,这对于构建健壮的大规模系统至关重要。以Rust为代表的新兴系统语言,则通过引入函数式编程理念,融合了内存安全、错误处理和并发模型,成为当前系统编程的前沿代表。 现代云计算和分布式系统的兴起进一步拓宽了系统编程的范畴。语言如Go被视作“云基础设施语言”,因其出色的并发模型和高效的运行时,广泛应用于服务器及云端环境。系统编程不再仅仅限定于操作系统内核或设备驱动开发,而是广泛涉及从底层硬件到云服务架构的多层面。

从性能优化的视角来看,系统编程语言赋予开发者自由权和控制权来消除性能瓶颈。无论是指令级别的向量化,还是缓存友好的数据结构设计,都展示了低级编程的强大能力。相比之下,高级脚本语言的性能优化依赖于运行时环境和编译器,难以保证一致的执行表现,导致调试和维护复杂性上升。 综上所述,系统编程是一个涵盖低级硬件控制和高层系统设计的综合性领域。它要求程序员既理解计算机底层实现细节,也能驾驭系统架构复杂性。打破传统定义的局限,重新认识系统编程,有助于促进软件开发与硬件设计的深度结合,为构建高效、可靠、可维护的现代计算系统奠定坚实基础。

未来,随着硬件性能和软件复杂度的不断提升,系统编程将继续发挥不可替代的重要作用,成为连接人类需求与机器世界的桥梁。