在现代企业运营中,差旅报销系统扮演着至关重要的角色,它不仅关系到员工的切身利益,更影响着公司的财务管理与运营效率。随着时间的推移,许多企业承袭下来的差旅报销系统常年运行,形成了独特且复杂的计算逻辑。这些系统有时已经存在数十年,代码和设计文档缺失,甚至没人完全理解其细节。近日,一项颇具挑战性的技术任务引发了业界广泛关注:如何通过逆向工程的方式重建一个已有60年历史的差旅报销系统。该项目旨在深入挖掘遗留系统的业务规则,结合大量历史输入输出数据以及员工访谈内容,完美还原其业务逻辑,并构建一个现代化的替代方案。被命名为“Top Coder Challenge”的这一挑战不仅考验技术人员的数据分析与逻辑推演能力,也体现了跨学科协作和信息挖掘的综合实力。

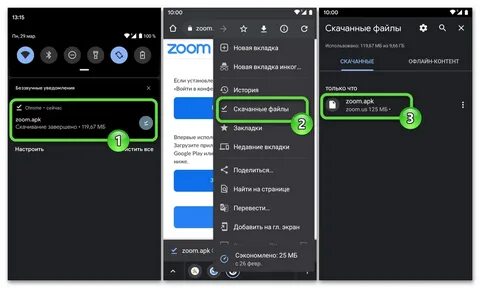

历史悠久的差旅报销系统一直是某跨国企业ACME Corp的核心资产。作为该公司运营不可或缺的组成部分,该系统稳健运行了60年,但细节隐秘且未被充分记录,使得维护和升级极具难度。公司决定开发新型报销系统,但新系统与原系统在处理报销金额时产生差异,引发员工和管理层的困惑。为了破解这一难题,ACME Corp委托8090公司开展一个深度逆向工程项目。该项目的第一步是收集大量的历史数据,涵盖了1000组输入与对应输出的完整案例。输入包括旅行时长(天数)、总里程和发票金额,而输出为差旅报销金额。

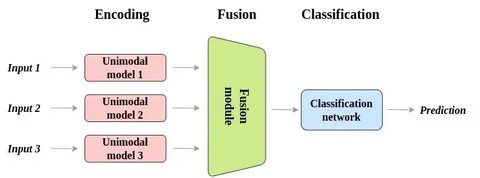

除此之外,项目组还进行了多轮员工访谈,以获取关于原系统运作细节的第一手信息。分析这些数据揭示了系统内隐含的多层复杂计算逻辑,比如差旅节点的分段报销标准、里程补贴的非线性累进策略、以及发票金额的规则校验等。特别是对各个关键因素相互影响的深度推断,是重建系统逻辑的难点。项目组需要利用数据科学的方法,比如统计特征工程、数据挖掘和机器学习辅助规则推断,结合定性信息整合的方式,逐步拆解业务规则。员工访谈为这一过程提供了宝贵线索,揭示了部分历史背景与政策变迁,以及系统设计中隐藏的权衡考量。此外,项目要求开发的替代系统必须符合现实应用的高性能标准,具体包括在保证计算精度的前提下,高效完成每次报销计算,且不依赖外部服务或数据库。

这使得工程师需在精准仿真与系统优化之间寻找最佳平衡。整个重建过程中,团队建立了交叉验证机制,通过对比现有历史案例中的输出结果评估新模型准确性。评价指标包括精确匹配率、误差容忍度以及整体平均误差等。经过多轮迭代优化,团队成功开发出一款能够在误差范围内极度接近原系统的复刻程序,且在实际应用中表现稳定。此外,该项目的经验也启示了如何处理遗留系统中的“黑盒”问题。许多企业在IT资产中都面临旧系统维护的难题,通过系统化的数据分析和深入的用户访谈,可以有效还原业务规则,辅助新技术改造的顺利实施。

这对于传统行业数字化转型升级具有重要借鉴价值。从技术角度看,这次挑战凸显了结构化数据分析与非结构化经验知识结合的重要性。单靠数据分析往往难以完全揭示掩藏于长期运行系统之中的业务逻辑,而员工访谈和业务专家的见解则为数据模型注入了人文维度。两者的结合形成了强大的反向工程工具。对于未来差旅管理系统的设计者来说,这项工作提醒他们注重系统文档和业务规则的持续维护,避免“技术债务”积累过度,确保未来升级和迁移的顺利实施。同时,结合人工智能与规则引擎的创新应用,将使得报销系统更加智能、灵活和透明。

总之,“Top Coder Challenge”不仅是对技术人员能力的极限考验,也是一场历史与现代技术的对话。它成功解开了一个60年古老财务系统的神秘面纱,为传统企业的信息化升级提供了宝贵的成功范式。未来,类似的逆向工程项目必将在帮助企业实现数字化转型、提升运营效率中发挥越来越重要的作用,推动整个行业向智能化时代迈进。