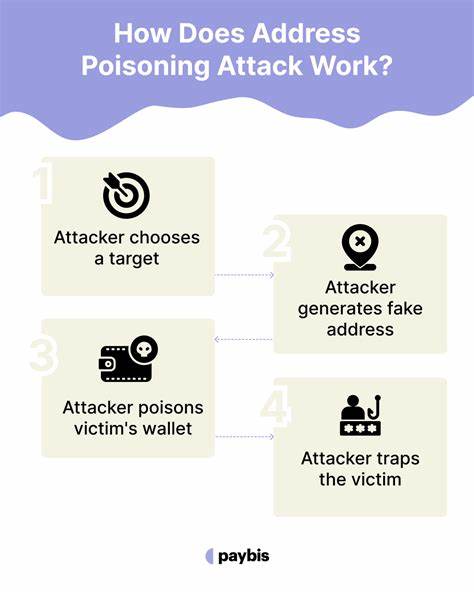

随着加密货币的快速发展,其安全问题日益受到关注。在众多威胁中,地址污染攻击成为影响用户资产安全的重要因素之一。这种攻击通过制造与真实钱包地址极为相似的假地址,诱导用户将资金汇入攻击者控制的账户,从而造成巨额的资金损失。虽然区块链本身具有高度的安全性和不可篡改性,但地址污染攻击正通过针对用户的信任漏洞和技术操控手段,成功侵害人们的数字资产。本文将深入剖析加密货币地址污染攻击的定义、类型、影响以及有效的防范方法,帮助数字货币持有者构筑安全防线。 加密货币地址污染攻击的本质是通过追踪、滥用或破坏钱包地址,破坏交易的安全性。

每个加密钱包地址由一串独特的字母和数字组成,代表区块链中资金的收发来源。攻击者通常利用类似命名技术,通过发送零钱或制造虚假交易,使假的地址看起来极其接近合法地址,误导用户在未来的转账中复制或扫描错误目标。这类攻击不仅对个人用户构成威胁,也对去中心化金融平台(DeFi)带来安全隐患,已导致超过八千三百万美元的确认损失。 地址污染攻击主要采取多种形式,其中钓鱼攻击是最为常见。攻击者伪造交易所或钱包服务的官方网站、邮件或交流信息,骗取用户的登录凭证、私钥或助记词。一旦获得,攻击者便可进行非法转账,直接掠夺受害者资金。

另一种形式是交易拦截,这种攻击通常需要植入恶意软件或网络监听工具,将目标交易中的合法接收地址篡改为攻击者控制的账户,从而截取转账资产。重复使用地址也会为攻击者提供机会,暴露地址的历史交易信息和潜在漏洞,助攻黑客入侵。 另一具有破坏性的是Sybil攻击,通过制造大量虚假节点在区块链网络中积累不成比例的控制权,从而操纵共识机制。攻击者可能篡改交易数据或重复支付数字货币,极大影响网络的正常运营稳定。此外,假冒二维码或假地址的投放也是骚扰用户的手段,攻击者将精心篡改二维码或地址发送到社交渠道或线下环境,当用户扫描这些二维码时,资金便会被引导至攻击者账户。地址欺骗则是通过生成与知名机构或个人极为相似的地址,使得不明真相的捐赠者或交易者将钱款错汇给恶意方。

智能合约漏洞则为高阶攻击提供了可乘之机。由于去中心化应用(DApp)和智能合约代码的复杂性,黑客能够利用程序中的缺陷,篡改合约中的交易流程,把资金导向私密账户,造成广泛的财产损失和DeFi服务中断。例如,针对以太坊及币安智能链上的零值转账攻击,使攻击者通过极低成本的方式,在大量用户交易记录中植入欺骗信息,诱使受害人信任虚假地址进行资产转移。 现实案例进一步揭示了地址污染攻击的严重性和多样性。2025年5月,一名加密交易者在两次连续的零值转账钓鱼中损失超过两百六十万美元。攻击者利用交易记录中难被察觉的零价值转账,误导用户信任伪造地址。

EOS区块链的地址污染攻击则通过模仿大型交易所的地址,诱使用户向诈骗钱包发送资金。2024年5月,一名匿名投资者因为地址欺骗失去了价值六千八百万美元的Wrapped Bitcoin,占其持仓的绝大部分,显示了这种攻击的高风险和破坏力度。 面对频发的攻击事件,如何有效保护数字资产尤为关键。使用新的地址进行每笔交易被认为是降低风险的有效手段,采用分层确定性(HD)钱包可自动生成全新地址,避免地址重复使用带来的信息暴露。硬件钱包将私钥存储于离线设备,极大降低恶意软件窃取风险,成为相比传统软件钱包更安全的选择。 此外,用户应谨慎公开自己的钱包地址,避免在社交媒体或公共场合暴露真实身份,将地址与个人信息谨慎分离。

选择信誉良好的钱包服务商,确保软件及时更新,修补安全漏洞是基础防护。部分钱包支持地址白名单功能,仅允许来自可信方的转账请求,增强资产安全层级。 多重签名钱包(multisig)则为重要资产增加保护壁垒,要求多方签署才能完成转账,防止单点故障导致资金被盗。利用区块链分析工具可帮助识别微量、异常的“尘埃攻击”交易,这些微量转账往往是地址污染的先兆。及时发现异常行为并报告给钱包供应商或监管机构,有利于遏制攻击扩散,保护更多用户利益。 综上,地址污染攻击涵盖了从钓鱼、交易拦截、地址欺骗到智能合约漏洞等多种复杂手法,严重威胁数字资产安全。

用户不仅需要依靠技术手段保护钱包安全,更需提高安全意识,谨慎核对转账地址,避免因轻信而落入陷阱。随着区块链技术与安全防护水平的进步,未来可望通过AI辅助检测及多方协作实现更有效的地址污染防御体系,保障加密货币生态的健康发展。