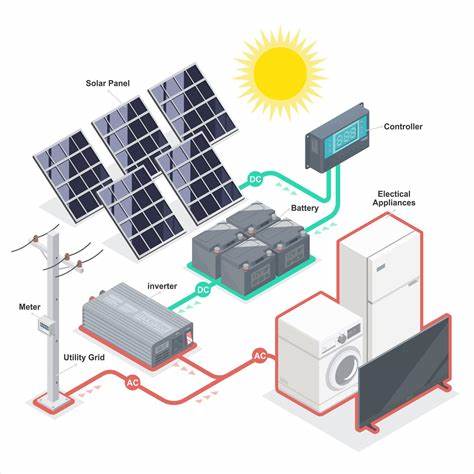

在全球加速能源转型的大背景下,太阳能光伏发电作为可再生能源的重要形式,吸引了大量资本与技术的倾注。然而,即便在前景广阔的光伏市场,一座太阳能电站的建设也并非一帆风顺。本文讲述了一个设想宏伟、投入巨大却最终因多重因素被迫关闭的太阳能项目,抛砖引玉地揭示了绿色能源发展道路上的复杂现实。 故事的主角是位于美国德克萨斯州一块坐落在机会区内的土地,投资者借助于加密货币意外获得的财富,打算转化为实际的清洁能源基础设施。凭借美国联邦政府对太阳能投资提供的丰富税收优惠以及机会区投资带来的资本利得递延政策,该项目曾被寄予厚望,财务模型虽不完美,但在初期预估中仍显现出边际可行性。 投资团队的核心成员包括远在世界各地的技术专家和项目管理人,在推动项目落地的过程中,他们面对了多重严峻的挑战。

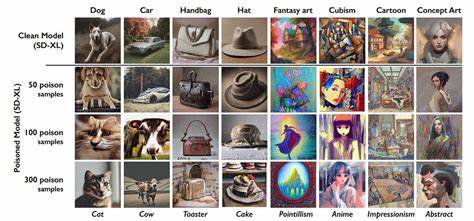

德州市郊的选址得天独厚,土地平整,价格合理,但当地的电网硬件和矿权问题成为了不可预见的巨大障碍。 来自当地电力公司的正式互连研究最终判定,拟建太阳能厂所依赖的配电线路必须进行长达1.7英里的重新导线工程,费用高达近80万美元。同时,鉴于线路现状和附近用户的负载情况,电站发电容量将被限制在3兆瓦,远低于最初规划的4.5兆瓦。这不仅严重削弱了项目经济性,也将税收优惠和收益的计算基础全面击碎。 初期的互连评估多依赖卫星图像和理论数据,当时团队根据地表直线距离测算,与变电站的距离相较于实际电力线路距离严重被低估。实地调查和工程数据揭示,电力线绕行复杂,存在电压快速变化和故障电流超标等技术问题,现有设备难以承载预计的发电容量。

更令人无奈的是,即便完成线路升级,最高容量仍受限,系统无法实现原本的商业目标。 更为复杂的是矿权问题。德州法律规定矿权优于地表权所有权,而资产保险业普遍要求太阳能电站必须获得地下矿权持有者的明令豁免,否则不予承保,不但影响项目融资,也极大增加风险暴露。调查显示,这块土地下的矿权已经被分割给近三十位不同的所有者,其中主要权益者占有40%左右,其余则零散分布。矿权所有权多代传承,记录分散、错综复杂,连年过世者遗产都需追溯更新,争取获得所有权人的豁免成为了耗时且昂贵的漫长战役。 为解决这一难题,团队聘请了专门的矿权服务机构,从文献调研、遗产查证到逐一联系权利持有方,一步步推进。

而矿权持有者中也出现意外变数,例如一位主要持有人因对矿产价值怀有感情不愿妥协,冷淡回应团队的多次报价,直接拒绝再被联络。面对这般情况,保险、资金甚至法律纷争都在逐渐堆积,项目的风险远超出最初预期。 与此同时,项目主要投资人经历了个人健康的巨大挑战。因适应海外新环境不佳,长期卧床数月,通过严苛饮食和医疗干预才逐渐恢复,令其对项目的持续关注和投入更加艰难。为了兼顾家庭与工作,投资人不得不在加州、新加坡和美国之间频繁往返跨洋,生活节奏和心理压力可想而知。 团队管理者“Mr. R”的表现尤为出色,他以冷静和高效的工作态度,在通信时差、签证限制、语言文化障碍等多重不利条件下,依然持续推动项目进展,包括开展技术脚本编写、协调各方工程咨询与法律服务,尽管如此,仍无法扭转劣势。

技术上,设计方在得知最新互连限制后,反复尝试重新布局站点位置,减少线路等级提升成本,凭借运算优化调整光伏组件排列,期望挽回部分容量。但最终高昂的线路重构费用和容量限制成为不可逾越的壁垒。设备升级和保护装置重新布置所需的联接设备费用累计超过百万美元,再加上税务增值,最终导致项目财务内涵陷入负值。 政治环境也在变数之外发生剧烈转变。美国联邦政策日益调整,预计对太阳能面板和电池组件的进口施以高额关税,投资税收优惠面临终结,机会区投资政策期限临近尾声,导致市场投资信心急剧下降。面对这些外部不可控因素,团队的乐观假设被现实无情击碎。

从点滴拼凑的项目启动白板到历经数月跨洲协作,这座太阳能电站逐渐揭示了得州偏远地区清洁能源开发的巨大挑战。技术限制、矿权纷争、财务压力和政策不稳成了一座座巨山砸向团队,于此同时,光伏组件上洒下的阳光依然明亮,反差令人感慨。 项目终结之际,沉甸甸的教训显现出来。在可再生能源开发过程中,选址不仅要关注地理和资源,更需深刻理解当地法律制度,尤其是矿权等潜在风险。初步技术评估需谨慎对待,不能被表面图像和理论假设误导,须做详细实地调查和设备测试。充分分散投资风险,尝试并行多项目开发也是降低失败概率的合理策略。

此外,人力资源的选择与团队的管理同样重要。具备多语言文化背景与跨领域经验的人才对项目推进至关紧要。他们可以充当桥梁,协调复杂环境中的多方面需求,弥补语言、时区、法规和技术上的鸿沟。健康作为项目执行者的根基,也不可忽视,只有维持身心状况,方能持续投入高强度工作。 太阳能行业的未来充满机遇与挑战。随着电力市场日益激烈竞争,储能技术日益成熟,组合式能源系统(如太阳能与电池储能一体化)或将成为趋势,为项目提供更灵活的运作模式和更高的网络容纳能力。

政策环境也需保持稳定明确,方能引导资本步入绿色能源领域。 这座曾经寄托着理想,并肩技术创新和资本智慧打造的太阳能电站,最终未能点亮土地上的千家万户,成了能源转型路上的一曲哀歌。背后的故事提醒我们,新能源项目的成功不仅靠阳光,更离不开深度调查、法律保障、技术突破和政策支持的多重保障。 未来的绿色能源建设者,应当从中汲取经验,认清风险、预见问题、做好准备。唯有如此,才能让阳光真正转化为电力,照亮人类走向可持续发展的明天。