近年来,科学界对研究结果的可重复性问题日益关注,尤其是在生物医学领域。科研重复性不仅是科学方法论的基石,也是确保研究成果可信赖、能够推动科学进步和临床应用的关键。然而,巴西近期一项前所未有的大规模可重复性研究却给这一本质原则带来了沉重打击。这项由巴西再现性倡议组织牵头的合作项目,汇集了超过50个研究团队,针对多种常用生物医学实验方法在巴西发表的论文进行了系统的复验,结果显示不到一半的实验结果得到了复制确认。这样的发现令全球科研界震惊,也促使人们重新审视科研体系,探讨如何提升研究质量与透明度。 该项目始于2019年,由巴西里约热内卢联邦大学的科学家牵头发起,其独特之处在于并非聚焦某一具体领域,而是依据三种在巴西生物医学研究中常见的方法来筛选实验对象,分别是细胞代谢测定、遗传物质扩增技术和啮齿类动物迷宫行为测试。

这种方法论上的创新保证了调查结果的横向广泛性,覆盖了多个研究方向及实验类型,为评估整个科研生态的信度提供了坚实基础。 参与该项目的科研人员采用多重评判标准评估每个实验的可重复性,其中包括统计显著性结果的方向一致性以及效应值的大小等。统计数据显示,只有约21%的实验至少满足一半以上的可复制性判定标准,远低于预期。这不仅暴露了许多研究结果在实验条件及数据分析上的问题,也揭露出科研发表过程中可能存在夸大效果的现象。事实上,原始研究中的效应大小通常被高估了60%左右,而后续复实验验的数据则显著较低,显示出科研“效应膨胀”问题的普遍存在。 导致科研不可重复的根源复杂多样。

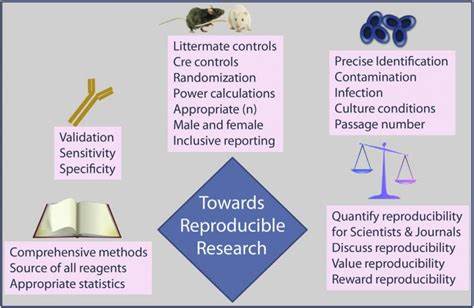

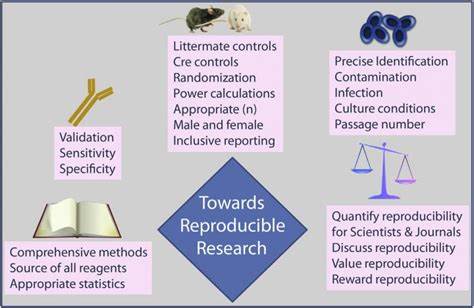

一方面,实验设计缺乏充分的对照和标准化,导致其他团队难以严格复现。另一方面,研究人员对实验细节、流程和数据处理步骤的描述不充分,使得再现工作面临难以跨越的信息鸿沟。此外,科研文化中存在的发表压力、竞赛氛围以及偏向报道积极结果的不平衡等因素,都在无形中推动着对结果的过度解读和选择性报告。 此次巴西再现性倡议不仅检验了科研成果的真实性,更为该国科研体系的自我反思和改进提供了宝贵数据。项目负责人提到,对于巴西及类似发展中国家而言,这样的研究有助于内生性地推动科研质量提升,促使大学和政府在科研政策、资金分配及工作标准方面做出调整。强化培训科研人员的实验规范意识、完善数据共享平台、推动开放科学文化的建设,都是切实可行的改革方向。

从全球视野来看,巴西项目的结果与以前在美国、欧洲等地开展的类似大规模复制研究结果相仿,均证实了当前生物医学领域存在较为严峻的可重复性问题。这意味着,不论研究环境的先进程度如何,科学研究都面临着根本的结构性挑战。破解这一困境,需要学界、期刊、资助机构和政策制定者多方合力,推动科研透明度和标准的提升,同时审视过度依赖发表量和影响因子的传统评价体系,建立更科学合理的科研评价机制。 此外,科技传播者与公众对科学研究的信任也在可重复性危机中遭受考验。科学成果无法被验证会对公众的科学素养和健康决策产生负面影响,尤其是在医学领域,涉及药物疗效和疾病机制的研究尤为关键。面对挑战,科学界已经开始重视更严格的实验设计、统计方法的改进以及前瞻性注册体系的推行。

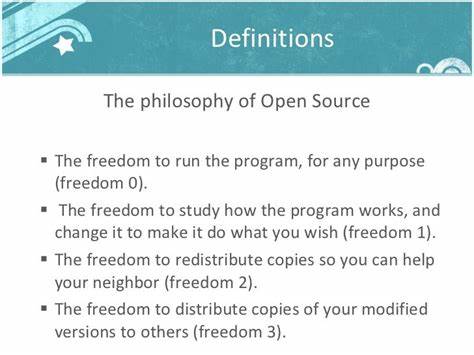

以开放科学为导向,强调数据的公开共享和实验步骤的透明记录,正在成为新的科研潮流。 巴西再现性倡议的实践经验还暴露了在大型合作与协调方面的挑战。多实验室合作虽然有助于增强结果的验证力度,但在方法标准化、执行一致性以及沟通机制方面依然存在较大难度。如何构建高效的合作框架和技术平台,促进不同实验室之间的互操作性,是未来项目成功的关键。 回顾整个事件,虽然结果令人失望,但却为科学进步敲响了警钟。科学的力量在于自我纠错和不断完善,揭露问题正是走向成熟的第一步。

随着越来越多的科研团体投身类似可重复性研究,未来科学生态定会逐渐优化,研究成果的可信度也将日益提升。对于科研人员而言,这也是一次宝贵的契机,推动他们更严谨务实地开展研究,同时加强与同行的交流与协作。 总而言之,巴西生物医学领域的大规模可重复性项目以其实证数据和独特视角揭示了当前科研中普遍存在的深层次问题。它不仅反映了全球科研文化和制度层面的缺陷,也推进了围绕科研诚信、透明与质量的关键话题深入讨论。未来,只有强化科学方法规范、完善评价体系并加大开放科学建设力度,科学研究才能真正实现其服务社会和推动人类健康发展的根本使命。