随着科技的飞速发展,人工智能(AI)正逐渐渗透到社会的各个层面,成为推动现代化进程的重要引擎。在提升生产效率和生活便利性的同时,人工智能也带来了伦理、宗教和科学领域的诸多思考与挑战。如何在高效应用AI技术的过程中,平衡伦理道德的约束,尊重宗教文化的多样性,并依托科学的理性探索,实现社会的和谐共赢,成为当代亟需破解的难题。 人工智能的核心价值之一在于提升各行各业的效率。在工业制造、医疗健康、交通运输、金融服务等领域,AI通过数据分析、模式识别和自动决策等技术手段,实现了生产流程的智能化和自动化,极大地节省了时间与人力成本。以医疗为例,AI辅助诊断系统能够快速准确地分析大规模医学影像,帮助医生做出更为精准的判断,缩短等待时间,挽救更多生命。

物流企业运用AI优化路线和仓储管理,降低能耗与运营成本,也为消费者带来了便捷的服务体验。 然而,效率的提升背后也引发了伦理上的广泛讨论。AI系统在决策过程中可能存在的数据偏见、隐私侵犯和责任归属等问题,成为社会关注的焦点。例如,面部识别技术在某些国家应用于公共安全监控,但也可能侵犯公民隐私权利和自由,令人忧虑。此外,自动驾驶汽车在面临紧急情况时如何做出道德选择,也引发了关于“机器伦理”的热议。社会各界呼吁对AI技术的研发与应用制定更加严格和详尽的伦理规范,确保技术发展不偏离人类价值观的轨道。

在伦理之外,宗教对于人工智能的发展也提出了富有启迪性的观点。宗教作为人类文明的重要组成部分,强调生命的尊严、精神的净化与道德的修养,这些理念为AI伦理建构提供深厚的文化基础。不同宗教教义对人的本质和生命意义的阐释,启示人们在技术应用时应保持谦卑与敬畏,防止技术异化和滥用。许多宗教领袖倡导科技应服务于造福人类,而非取代人类,强调人机协作中的伦理界限。基督教、佛教、伊斯兰教等传统均鼓励将科技作为实现社会正义、促进人类福祉的工具,而非工具本身的崇拜。 科学则是理解和推动人工智能进步的基石。

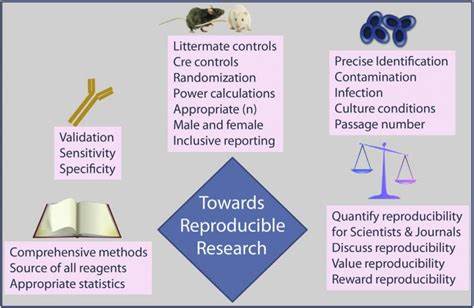

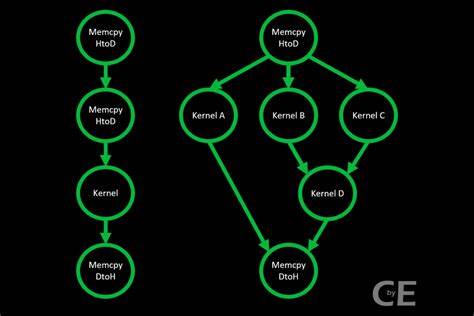

通过数学模型、计算机算法和神经网络模拟,科学为人工智能提供了坚实的理论支持和技术保障。科学精神提倡实证、批判和创新,促使AI研究不断探索更为高效和安全的技术路径。同时,科学的开放性和包容性也使人工智能领域能够跨学科协作,融合计算机科学、认知科学、伦理学以及社会学等多重视角。科学的方法论帮助我们理性地评估人工智能的影响,预测潜在风险,并设计有效的预防措施。 人工智能的发展犹如一把双刃剑,在带来巨大便利的同时,也考验着人类社会的智慧与道德。合理融合效率、伦理、宗教和科学,不仅有助于制定更为全面和长远的发展策略,也为人工智能的健康成长奠定基础。

政府和企业应加强跨界合作,制定符合伦理和文化多样性的政策法规,引入宗教智慧作为伦理指导,利用科学研究推动技术进步,确保人工智能以负责任和可持续的方式发展。 此外,公众教育与社会认知亦不可忽视。提升全民对人工智能的理解和批判能力,有助于构建理性的公众舆论氛围,避免盲目恐慌与盲从。宗教团体和科学界应发挥积极作用,通过对话和合作,促使人们树立正确的人工智能观念,鼓励理性参与和监督。只有这样,人工智能才能在社会的良性循环中发挥应有的价值,成为连接技术与人文的桥梁。 展望未来,人工智能的发展必然更加深刻地影响全球经济、文化和社会结构。

我们需要继续坚持科技向善,筑牢伦理与文化根基,深化科学探索,推动各方协同共进。唯有如此,人工智能才能真正实现其“智能”本质,促进人类文明的全面繁荣。构建一个既高效又公正、既先进又有温度的智能社会,是摆在全人类面前的共同使命。在这个过程中,效率、伦理、宗教和科学将不是彼此孤立的领域,而是相互交织、彼此激荡的动力源泉,共同构筑出未来社会的坚实基石。