中世纪北欧,尤其是瑞典,拥有丰富的文化遗产,但完整的手稿却十分稀缺。大量保存下来的手稿断片成为了解当时书籍生产、宗教和文化传播的重要线索。现代科学技术的发展,为我们提供了全新的方法去分析和理解这些历史文献中的秘密,特别是在颜料与色彩材料的研究上,开辟了前所未有的视野。瑞典国立档案馆收藏的十余件中世纪手稿断片,通过非侵入性科学检测手段,揭示了这一地区中世纪书籍制作的材料面貌,亦映射出广泛的国际贸易和文化交流网络。本篇围绕“中世纪北欧的调色盘”这一主题,结合对颜料化学与物理特性的分析结果,全面探讨手稿制作中的色彩之谜及其背后的历史故事。瑞典境内的中世纪手稿完整数量有限,但其断片收藏却十分庞大,超过22000个断片被收录于数据库中。

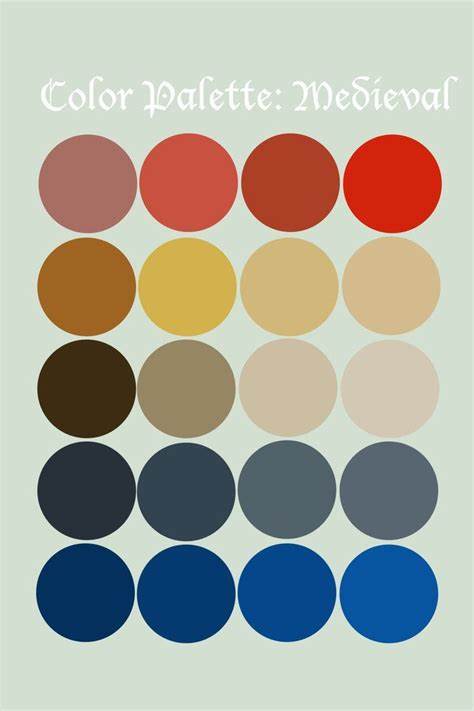

大部分断片原为教会藏书,后来被16、17世纪的皇家行政机构回收利用,作为纳税记录的封面材料。这些断片本身虽然残缺,却真实地反映了当时北欧日常书籍文化的多样性,跨越12至15世纪。过去的学术研究多聚焦于手稿的语料学、版本学及书写体研究,对于其物质组成,尤其是色彩材料采用传统的艺术史方法,科学分析少之又少。此次研究运用了高倍显微镜、多波段成像、超光谱成像、X射线荧光光谱(XRF)、反射光谱及拉曼光谱等多种非侵入检测技术,首次实现了针对瑞典中世纪本地制作手稿断片颜料的系统化物理化学分析。通过这套严密的科学流程,研究者不仅准确鉴定了多种颜料种类,更揭示了颜料中元素的微量杂质,为追踪颜色材料的来源提供了线索。蓝色调的颜料以铜矿物碳酸盐“天青石”(Azurite)为主,显示出不同断片中杂质元素的多样性,包括锰、锌、锶和砷,这些元素的存在反映了矿石开采地的多样性或是不同的纯化处理工艺。

值得注意的是,年代较早的12世纪日历断片采用了蓝宝石蓝(Ultramarine)作为文字墨水,这种颜料以珍贵的青金石(Lapis Lazuli)为原料,主要产自阿富汗附近地区,显示当时中世纪北欧通过贸易或文化交流网络引进高度珍稀的颜料。而红色中最常见的是矿物朱砂(Vermilion,主要成分为HgS),结合铅系红色颜料的使用,体现了当时色彩制作的复杂性与多样性。某些早期断片更展现了含铁红色颜料与铜颗粒的混合,这种配方可能反映了瑞典本地矿产资源和冶炼技术的结合使用。绿色颜料则以铜基绿色颜料为主,且部分断片展示了含铁成分的暗绿色,可能为植物矿物绿色颜料(Green earth)。黄色部分,虽然使用频率较低,但亦出现了一系列矿物黄颜料,如砷硫化物(赭石、雄黄),并且伴有钙质矿物的混合迹象,提示颜料配制中使用了复合材料以调整色调和质感。值得注意的是,手稿中除了矿物颜料外,还存在有机色素的使用痕迹,尤其是在粉红色阴影和部分透明色层中,但受限于非侵入性检测技术,具体成分尚未完全确定。

文本墨水方面,截至目前绝大多数使用了铁胆墨水,少数低含铁或无铁的单宁棕色墨水出现,体现了书写材料制作技术的多样化及手稿制作流程中可能的分工协作。谱系和扫描的分析结果进一步支持了手稿制作过程中,有不同工匠分别负责文本书写、插图绘制及乐谱标注。值得一提的是,乐谱标线和音符所用颜料也显示出明显的差异,呈现多重制作层面的工艺特点。此外,手稿上细致的线条标记(规线)暗示了使用金属工具的精准划线技术,反映出较高的书籍装帧与制作工艺水平。关于这些颜料的来源,研究者提出绝大部分颜料显然通过主要连接德国、丹麦、英格兰及汉萨同盟城市的贸易线路引入北欧,结合当时牧师和学者的出国交流,促成了颜色材料和书籍制作技术的传播。虽然许多颜料均是欧洲普遍使用的种类,但也有一些独特材料及配方反映本地制作特色与工匠创新。

令人关注的是,此次研究中未能发现常见于欧洲其它地区的靛蓝与茜素染料等有机色素,或许表明中世纪北欧范围内对有机颜料的使用受限,或者有待更深入的分析方法揭示隐藏信息。整体而言,本项目作为科学与人文交叉的先驱,验证了非侵入性技术在北欧手稿断片研究中的巨大潜力。其成果不仅丰富了我们对中世纪北欧书籍物质文化的认知,也为未来更广泛的断片分析奠定了方法基础。对采用类似技术的进一步研究将扩展对颜色材料的时空分布理解,梳理互相关联的历史文化脉络,甚至有助于断片归属及书籍原貌的重构。展望未来,结合内源性微生物群落、烃化同位素分析等生物考古学方法,将有望更准确地定位手稿制作地域和书写者身份,为北欧中世纪文化史研究提供综合视角。瑞典中世纪手稿断片色彩的多样性映射了当时欧洲大陆与北欧之间繁盛的物资和文化交流。

伴随技术进步与跨学科合作不断深入,研究者正站在解锁北欧中世纪文化遗产新篇章的前沿。无论是藏于纸背的历史信息,还是色彩中透现的全球联系,都向我们讲述着一个关于贸易、技艺与文化融合的宏大故事。