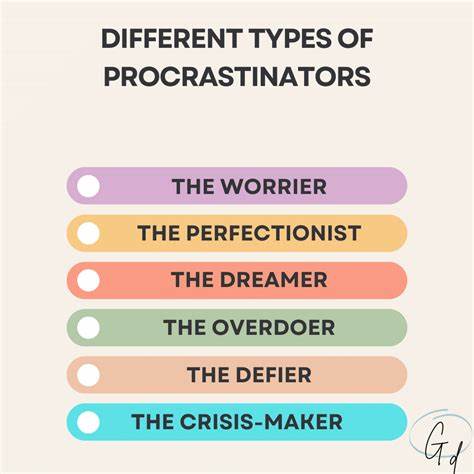

在创作领域,特别是写作过程中,许多人都会经历一种矛盾的心理状态:一方面感觉自己在拖延,无法集中精力完成作品;另一方面,内心又有种不断思考、梳理的感觉,却因看似没有直接产出而感到焦虑和自责。究竟是单纯的拖延,还是一种潜意识中的深度“酝酿”?理解两者之间的区别,能让写作者更好地应对创作瓶颈,同时避免因误判而浪费宝贵的时间和精力。 当谈到“拖延”时,很多人第一反应便是消极地回避手头的任务。拖延是一种心理上的抵触与逃避,是对任务不适或害怕失败的反应。写作者可能会反复打开文档,却迟迟不开始写作;可能会频繁查看社交媒体,或者沉迷于无关紧要的游戏和娱乐活动。所有这些行为都在本质上表现为“逃跑”,是对压力和不确定性的本能反应。

但是,创作过程中偶尔停顿下来,审视思路,甚至离开书桌放松片刻,也并不一定意味着拖延。这里的关键在于“酝酿”状态的识别。酝酿是一种积极的“内部加工”,写作者虽然没有立刻产出文字,却正在潜意识里消化故事情节、探寻人物命运和构建结构框架。这种过程没有明显的成果输出,却是在深层次推动创作向前发展。 传统认知往往让写作者对自己严格要求,觉得只有不断敲击键盘、不断写出文字才叫有效率。殊不知,写作不仅仅是形式上的动作,更是一场心智与灵感的较量。

酝酿阶段相当于大脑在潜伏期进行素材的筛选和想法的整合,虽然表面看起来毫无进展,但却是在为高质量的创作积蓄能量。 举例来说,有个作家可能被卡在某个场景的设计上,反复修改数小时却无果。此时她可能会选择暂时放下作品,转而听音乐、与朋友交谈,甚至进行运动。这些看似与写作无关的活动,实际上是在无形中激发脑内的联想与灵感。当她再次回到作品时,往往能带着全新的视角和解决方案,迎刃而解难题。 诚然,写作者面临的最大挑战之一是如何避免沉迷于真正的拖延中。

拖延往往会让时间白白流逝,伴随着罪恶感和焦虑,不断削弱创作热情和自信心。而能够识别并善用酝酿的力量,则是一种自我调节的美德,这样的写作者懂得给自己适度的空间,同时保持对目标的持续关注。 学会区分拖延与酝酿首先要审视个人的内心感受和行为表现。拖延往往伴随着逃避感,做事情时心神不宁,总想远离工作状态;而酝酿则可能带有好奇和思考的色彩,即使内心焦躁,也是在积极寻求答案。再者,酝酿的人通常仍保持对创作的关注,哪怕不是直接写作,也会时常摸索问题的角度和解决办法。为了避免陷入拖延,写作者可以采取一些积极措施。

比如设定时间限制,为“酝酿”阶段划定合理范围,以免陷入无限的思考和逃避。而与写作伙伴保持交流,又或是寻求专业指导,能够提供外界的动力和反馈,促使创意更快转化为产出。同时,采取“时间盒子”方法,即限定自己在某段时间内允许自由思考和放空,之后强制回归写作,也是不少成功写作者的经验。 创意过程本质上并非线性、机械的流水线,而是一种不断迭代、反复试验的动态节奏。对写作者而言,理解并接纳磨合阶段的迟滞与不确定,是迈向成熟创作的重要一步。它不仅帮助放下对自己的过度苛责,也有助于在自我调节中找到前进的力量。

从更广泛的视角看,现代社会中“拖延症”被过度标签化,使得很多人因焦虑而失去创造的平衡。很少有人意识到,适度的“停顿”实际上是思维的润滑剂。当大脑有时间自主消化和吸收信息,灵感才会在不经意间闪耀。对写作者来说,接受并区分酝酿过程,正是解锁长效写作动力的秘诀。 总结而言,创作中的“拖延”与“酝酿”表象相似,但本质截然不同。拖延是一种回避行为,消耗时间而无助于任务推进;酝酿则是对问题的潜意识探索,是创意孕育的必经之路。

写作者应当学会关注内心的真实感受,结合目标设定适时调节状态。给予自己宽容和信任,让写作成为一次健康而富有创造性的旅程,而非单纯的压力负担。这样,创作的灵感和文字的流淌才能自然到来。