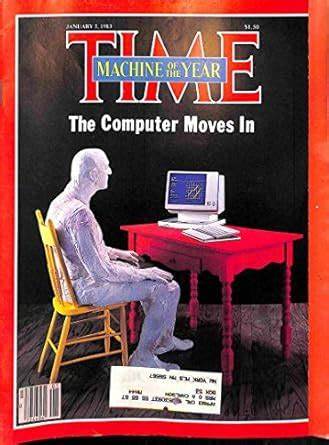

20世纪80年代初,个人计算机开始飞速进入美国的家庭、办公室和学校,展现出前所未有的潜力和影响力。这场信息技术革命的浪潮不仅带来技术层面的创新,更深刻改变了人们的工作方式、生活习惯和社会结构。1983年,正是个人电脑逐渐普及并被广泛接纳的关键时期,计算机这台曾经庞大昂贵的机器走进了寻常百姓家,开启了数字时代的新篇章。 个人电脑为何能够迅速获得消费者和企业的青睐?背后的关键在于技术的进步和价格的降低。自二战后第一台电子数字计算机ENIAC问世以来,计算机从体积庞大、使用成本高昂,经过晶体管和硅芯片的引入,变得越来越小巧,性能更强且价格更亲民。1983年,主流的个人电脑价格约在几千美元到数百美元不等,甚至有些低端机型售价不足一百美元。

技术创新和规模化生产推动了这一趋势,使得个人电脑成为更多家庭和小企业的现实选择。 不仅如此,1983年个人电脑所配套的软件及外设也日趋丰富。从文字处理、电子表格到编程入门,丰富的应用软件满足了用户多样化的需求。教育领域借助计算机辅助教学,提升了学习效率和趣味性,软件如LOGO语言帮助儿童培养逻辑思维和计算机编程技能。企业则通过电子邮件、数据管理等功能提升办公效率,推动了“办公自动化”的浪潮。计算机游戏作为个技术旁支,不仅娱乐大众,更在潜移默化中普及了计算机知识和操作技能,强化了“用户友好”的理念。

随着计算机在各领域的渗透,社会各界对计算机革命未来的影响充满期待,也伴随着担忧。多数民众认为计算机将推动生产力的提升和生活水平的改善,尤其是在儿童教育上被寄予厚望。调查显示,绝大部分美国人预期未来家家户户都会拥有个人电脑,像电视机和洗衣机一样成为生活必备品。然而,失业和社会分化的隐忧也不容忽视。自动化可能替代部分劳动力,而新兴的计算机技能教育往往对弱势群体的覆盖不足,造成数字鸿沟的扩大。 从经济角度看,个人电脑产业的爆发带来了庞大的市场和商业机会。

1980年至1982年间,个人电脑销量实现数倍增长,数百家公司纷纷加入竞争,传统的巨头IBM与创新企业苹果、康懋达、雅达利等展开激烈角逐。相关产业链也迅速壮大,包括软件开发、硬件制造及配件销售。计算机产品从较为专业的办公设备走向大众消费品,行业内的标准化和兼容性问题逐渐显现,促使企业和技术人员持续努力,以提升用户体验和产品可靠性。 在家庭层面,个人电脑正逐步改变生活方式。人们开始利用计算机管理财务、编写文稿、学习新知识,甚至控制家居设备,实现智能家居的雏形。个人创业和远程办公的理念萌芽,打破了传统的工作场所限制。

一些用户将电脑视作家庭中不可或缺的工具,既能促进工作效率,也能带来娱乐和学习的乐趣。尤其对有小孩的家庭,计算机成为孩子接触未来教育和科技的平台。 教育领域的变革尤为显著。随着学校安装越来越多的计算机,学生们得以直接接触该新兴技术,培养信息时代所需的技能。部分州和学校系统率先推进计算机教学项目,甚至出现企业向学校捐赠电脑的提议。借助计算机软件,学生能够实现交互式学习,获得个性化的辅导,加快知识掌握。

同时,计算机也成为教师提升教学效率的利器,促进了教学方法的多样化。 医疗和工业领域同样受益于计算机技术。1983年,计算机已应用于医学诊断、病历管理及设备控制,如控制心脏起搏器、测量肺功能、辅助疾病诊断的CADUCEUS系统等。工业机器人开始替代传统的重复性劳动,实现更高效和安全的生产。未来机器人将能够执行定制化的生产任务,实现个人化制造,推动产业结构转型升级。 尽管计算机带来诸多好处,1983年的计算机革命并非没有挑战。

技术复杂性使部分初学者望而却步,缺乏标准化和用户友好的设计阻碍了普及进程。软件开发成本高昂且质量参差不齐,用户体验尚需提升。计算机犯罪初露端倪,电子数据安全和隐私问题日益突出。与此同时,社会对自动化取代就业的担忧加剧,尤其是在失业率高企的背景下显得尤为敏感。 计算机行业的未来充满变数。尽管IBM推出新产品挑战市场,苹果等公司则力求通过提升操作便捷性和图形界面吸引用户。

便携式计算机、语音识别等创新技术开始浮现。日本企业凭借精湛的电子制造工艺,在打印机和显示器等领域取得优势,给美国厂商带来压力。未来的市场竞争将更加激烈,行业整合和技术革新成为常态。 数字革命不仅是技术的革命,更是文化与观念的变革。年轻一代对计算机的接受度极高,将计算机视为游戏、工具和学习伙伴。计算机普及使得知识与信息的获取更加便利,潜移默化地影响着思维方式和认知结构。

有专家认为计算机有助于培养逻辑思维和创新能力,也有人担忧过度依赖计算机会削弱基础知识的掌握和深度思考的能力。 计算机的变革正在重塑人类的工作和生活场景。远程办公、电子邮件、在线数据共享成为可能,模糊了家庭与办公室的界限。尽管人类仍然需要社交和现场交流,电子协同工作的模式开始兴起,带来更灵活、高效的组织形态。女性与身体障碍者借助计算机获得了更多就业机会,社会包容性得到一定提升。 1983年的计算机革命催生了信息社会的曙光,开启了前所未有的全球互联时代。

尽管当时计算机技术还远未成熟,硬件仍有诸多限制,软件生态不完善,用户体验参差不齐,但它奠定了未来几十年信息化发展的基础。美国以及全球工业化国家开始加速信息基础设施建设,推动数字经济蓬勃发展。计算机不再只是科学家和大公司的专属工具,而逐渐爬上了普通民众的桌面,成为社会变革的强大引擎。 当年的乐观期待没有错,计算机最终成为推动生产力提升、促进经济增长的重要力量。教育革新推动了人才培养模式的转变,信息传播模式愈加高效,生活娱乐趋于多元。那些曾经庞大而昂贵的巨型计算机,化身为每个人手中的桌面工具,也深刻影响了社会经济结构,促进了知识经济和服务业的崛起。

未来,计算机技术将进一步融合人工智能、大数据、云计算等先进技术,改变世界的方方面面。 然而,计算机革命同时提醒我们,技术只是工具,关键在于如何合理利用和深入思考其社会影响。技术带来便利的同时,也会引发新的挑战和不平等。只有当社会公平地分享数字红利,构建包容性的信息时代,人类才能真正迎来数字文明的新未来。1983年,是计算机进入普通大众生活的里程碑,铺就了通往未来的信息高速公路,开启了人类数字时代的新纪元。