在人类文明的发展史上,协作对话一直是推动知识创新、社会进步以及文化传承的重要基石。然而,进入数字信息时代以来,尤其是在社交媒体泛滥与算法驱动的交流环境下,传统意义上的协作对话正面临前所未有的挑战和崩溃。这种现象远非单纯的政治极化或社交媒体功能失调,更深层次地反映出人类价值创造模式的一次系统性退化。 近年来,麻省理工学院的社会学家雪莉·特克尔通过其“独处一起”理论揭示了数字通信带来的矛盾状态:人们虽然物理上连接在一起,但情感上却愈发孤立。这种孤独感和社会隔离在以数字环境成长的年轻人群中尤为显著。皮尤研究中心的调查数据显示,尽管连接空前密集,青年人中的孤独症状及社会疏离却达到了流行病级别。

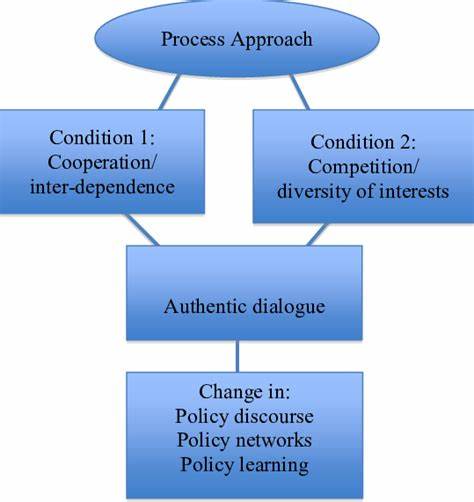

大脑神经学家马修·利伯曼的研究进一步证实,人类的大脑在生理结构上天生需要社交联结,协作与共情激活的神经网络与生理必需(如饥饿、口渴)的神经需求平行,这揭示了人类对分享意义和共同创造价值的天然渴望。哈佛成人发展研究长达八十年的追踪同样显示,人际关系的质量是决定生活满意度和健康状态最为关键的因素之一。 然而,现实中的困境却是,人类拥有人类大脑设计的社交连接需求,却在异步、片段式的数字交流系统下,逐步远离了真正意义上的协作对话。传统协作对话围绕着交流双方或多方的真实感受与知识经验进行互动,催生美的体验、实用的智慧与道德伦理的提升,这三种价值构成了人类社会进步的基石。与此对应,日本教育哲学家牧口忠三郎提出的价值创造理论,强调通过人际交往生成“美”、“益”、“善”三类核心价值。美指情感的共鸣与审美体验;益体现于实际的智慧交流与问题解决;善则是基于相互理解产生的伦理成长与社会责任感。

牧口的教育理念远非简单的知识传授,他认为教育的真正目标是引导学习者自发掌握研究方法,激发自主发现与创造的能力。这种思想在今天数字环境下变得尤为重要,因为目前大多数数字平台并未鼓励学习者之间的真正交流与探索,反而更倾向于算法驱动的内容快速消费和情绪激发。 现代社交媒体平台通过吸引用户注意力的算法机制,系统性地破坏了牧口定义的三种价值创造。人们愈来愈多地接触到的是激发愤怒、恐惧和愤慨的内容,这些内容因为更能引发情绪反应而被优先推送,而那些富有理解力、建设性和同理心的内容则被弱化乃至淹没。麻省理工学院的研究指出,虚假信息在这些平台上的传播速度是事实真相的六倍,这并非因为人们有意制造谎言,而是因为谣言以更强烈的情绪刺激设计,极易激发分享欲望。算法的这种偏好导致信息生态系统充斥着极端情绪与断章取义的观点,形成了所谓的“语境坍缩”,即复杂的人类经验被简化成缺乏背景和深度的碎片化信息,供病毒式传播,从而摧毁了真正意义上的协作和价值创生。

与此同时,社会科学家赫伦·费舍尔等人的研究表明,深度的细致交谈是构建信任和亲密关系的关键。然而,美国心理学会的调查却显示,当下人们每日用于面对面进行有意义交流的时间不到30分钟,传统的世代间经验和智慧传递正急剧衰落。诸如祖母关于坚韧不拔的生活智慧、移民群体关于适应与归属的故事、企业家经历失败与突破的真实历程,都蕴含着牧口眼中“美”、“益”、“善”的价值,但却很难在当前的信息生态中找到容身之所。社交媒体对于这类深度、个人化、未加修饰的故事缺乏吸引力,它们“不够新闻”“不够快”也“不够viral”。 面对这样的困境,MIT罗森琳·皮卡德提出情感计算的理念,即设计技术去识别并回应人类的情感与社交需求,而非仅仅追求点击率和参与度。这种技术理念结合人工智能的发展,打开了保存和复兴协作人际对话价值的新途径。

斯坦福大学慈悲与利他中心及芝加哥大学行为科学实验室的研究均揭示,声音远比文本拥有更强的共情触发能力。声音中的节奏、韵律和情感色彩激活人脑的镜像神经元,让听者产生更深的情感共振和信息记忆。 基于此,一种崭新的价值创造实践应运而生——通过声音记录人们的生活故事和智慧,进而形成一个以声音为核心、涵盖情感共鸣、实用智慧与道德成长的知识库。例如,有经验的采访者与被访者进行深入交流,捕捉他们的人生经历和感悟,传递美的情感体验、益的实用智慧以及善的社会价值。另一种实践是声音日记,人们通过简单的语音描述自己的日常情绪与故事,再由AI技术生成助于梳理思绪的总结,从而促进自我反思和成长,这种方式同样承载着三类价值的生成。 更重要的是,人工智能技术不应被视为对人类价值创造的替代者,而是守护者和放大器。

借助自然语言处理技术,AI能够识别对话中真正富有洞察力和情感连接的片段,并将这些宝贵瞬间保留下来,而非简单压缩成生硬的碎片化信息。麻省理工学院的人工智能实验室研究显示,AI系统在合理训练后,可以有效识别出合作式对话模式,帮助挖掘对话中最具价值的内容,保留其真实且富有情感质感的特性。 牧口忠三郎早在上世纪三十年代就洞察到,教育的深层次使命在于“价值创造”,这种通过人际互动产生的价值,不仅仅停留在知识层面,更涵盖美、益、善三个维度。未来,教育与沟通技术若能围绕这一内核构建,将塑造一个具备可搜索性和情感共鸣的知识与智慧图书馆,使人们能够基于真实的人生经验寻找自己需要的智慧,而不止是冷冰冰的专家解读。 试想,当你经历职业转型时,不再只是浏览标签化的建议,而是聆听那些曾经历同样变化的人们真实声音中的恐惧、洞见与挣扎,直击心灵的共鸣将带来美的体验;这些经验中蕴含的实用策略则带来了益的价值;而跨越背景与经历的同理和理解,为你带来了善的道德成长。这不仅是技术项目,更是社会基础设施的建设,是基于牧口价值创造理念的未来社会沟通模式。

当下的神经科学、社会学与心理学研究均一致指出,人类本质上是协作意义建构的生物体。数字化环境虽然一度将我们推离了这一天性,但新兴人工智能和声音技术的结合,打开了挽回的可能。通过有意识地捕捉并保护真实的人类对话,我们能够不仅修复被碎片化、对立、浅薄化的网络交流环境撕裂的协作关系,更能够重建一个以美、益、善为核心的沟通生态。 技术塑造着人类的沟通未来,这是不可避免的趋势,但我们面临的抉择是:建立促成价值创造的沟通系统,还是继续支持一种吸睛却摧毁真正社会纽带的平台。牧口忠三郎关于教育的理念为我们指明了方向——沟通的终极目的在于价值创造。借助人工智能,我们不必放弃这份理想,反而能够重新构筑一个促使人类和谐共生、智慧共享的交流新时代。

今日之对话,正是未来文明的基石。我们创造的价值,不仅决定个人的幸福与成长,更决定了整个人类社会的发展轨迹。重塑协作对话,从根本上是对人性的尊重与回归,是连接过去与未来的桥梁,是数字时代人类共创美好文明的关键所在。