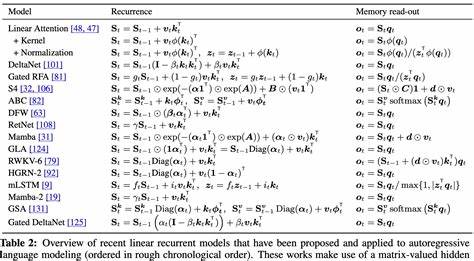

在现代人工智能的发展过程中,序列建模技术一直是推动自然语言处理、计算机视觉、语音识别等领域进步的重要驱动力。两大主流模型架构——状态空间模型(SSM)和Transformer——各自在性能和应用上展现出独特优势,但也存在显著的权衡和制约。深入理解这两种模型之间的差异,以及它们在实际场景中的表现特点,对于研究人员和工程师设计高效、准确的序列模型至关重要。 首先,状态空间模型是对传统递归神经网络(RNN)的现代化演进。它通过引入大尺寸且具有表达能力的隐藏状态,成为一种能够在线流式处理长序列数据的高效模型。SSM架构的核心在于其隐藏状态不仅大于输入和输出的维度,还通过动态参数化的状态转移矩阵极大提升了状态更新的灵活性和选择性。

这种设计使得模型能够以压缩的形式存储信息,避免了传统RNN中长期依赖消失的问题,同时保留了递归结构的时间连续性和顺序性。 与此同时,Transformer采用自注意力机制,通过缓存整个序列的历史信息,能进行细粒度的记忆和查询。它对输入中每一个元素都保留了独立的表示,使得模型在捕捉不同位置间的复杂依赖关系时表现优异。Transformer的架构功效显著,已经成为自然语言处理领域的主流选择,并逐步拓展至图像、音频等多模态任务。然而,其计算代价随序列长度呈二次方增长,使得在处理超长序列时存在效率瓶颈。 在推理阶段,这两种模型的状态表现出根本的差异。

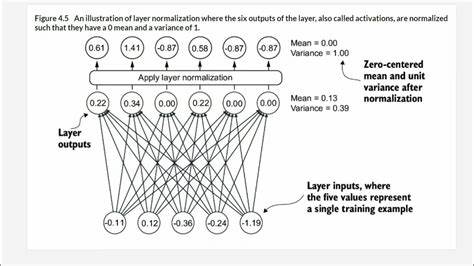

Transformer因存储每个先前元素的缓存,随着上下文长度增加,计算和内存开销不断攀升,而状态空间模型则依赖一个固定大小的隐藏状态来概括全部上下文信息,计算复杂度能够保持线性增长。这种差异不仅影响了模型的硬件资源需求,也决定了它们在实际应用中的适用边界。 除此之外,这两种模型的设计哲学也迥然不同。Transformer更像是一个数据库,将所有观察到的信息逐一归档,适合需要精确访问每条历史记录的场景;状态空间模型则更像一个大脑,运用有限的内存对输入进行持续压缩和整合,更擅长于实时处理和抽象建模。这种类比有助于理解它们在处理不同信息密度和语义层级数据时的表现差异。 当谈及数据的预处理,Transformer的性能很大程度上依赖于输入数据的抽象程度和表达方式。

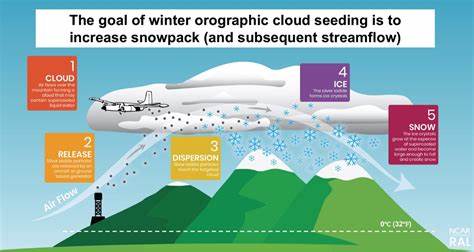

在语言建模中,Tokenizer(分词器)将原始文本转换成语义相对完整的子词或者词片段,从而提升Transformer模型的效率和效果。相比之下,SSM对于原始、高分辨率甚至无标记的数据表现出了更高的适应性,因为它们能够直接从原始信号中学习有意义的模式,无需复杂的先验工程处理。 长距离依赖的捕捉也是两者差异的体现。Transformer利用完全的注意力机制能够瞬时访问序列中的任意位置,从而精确地处理跨越长距离的语义关系,但受限于其计算成本。同时,状态空间模型以压缩状态的形式持续记忆过去的信息,虽然在精细回忆具体细节时存在不足,但更适合捕获序列中较为稳定、抽象的长时依赖,特别是在高噪声和冗余信息环境下表现更优。 关于模型的扩展能力和训练效率,Transformer因其高度并行的自注意力机制,大规模训练可以充分发挥现代GPU和TPU的计算能力,而在极长序列时的效率问题促使研究者提出多种优化方法,如稀疏注意力、局部窗口注意力等。

状态空间模型的挑战则在于如何设计既具有表达能力又能高效训练的递归状态更新机制。近年来,诸如Mamba等开创性工作结合了选择性状态空间和并行算法,显著提高了训练的可扩展性和推理速度,逐渐缩小了与Transformer在性能上的差距。 从应用角度看,SSM已经在音频处理、时间序列分析、基因组数据建模等多种高维度高分辨率领域获得广泛关注和有效应用。这些领域往往难以通过传统的分词或降维手段获得良好的表示,SSM的压缩式记忆和在线处理能力使其自然契合。同时,Transformer依赖于明晰的分割或编码结构,更适合标准化文本或图像数据,尤其是在对精确细粒度预测要求较高的任务中表现优异。 未来的发展趋势或许在于混合模型架构,通过将SSM与Transformer层有机结合,兼顾两者的优点。

现有研究例如Jamba、Zamba和Samba等多种混合模型,采用了不同层次的交替和融合策略,在性能和效率两方面实现平衡,推动模型在更广泛任务中的表现提升。如此设计也符合人类智能的启发式机制,既拥有大脑的抽象压缩特性,也具备数据库式的详尽记忆能力。 进一步来看,随着对模型泛化能力和鲁棒性的关注上升,SSM的压缩记忆结构展现出强大的抗噪性能,有助于减少模型因数据冗余和分布偏差产生的误差。这一点在真实世界数据通常存在大量无效或重复信息时尤为重要。而Transformer的缓存策略反而可能导致资源浪费和推理效率下降,特别是在需要处理极长文本或时间序列时。 另一方面,Transformer作为一种强调精细粒度交互的架构,其在推理过程中对输入分辨率和语义内容的敏感性,决定了它对输入的数据质量和预处理有较高要求。

错误或不合适的分词可能引发性能下降,影响模型学习到合适的语义表达。这也为无分词架构的研究提供了广阔空间,SSM在这一领域表现出明显优势,有助于实现更为纯粹的端到端深度学习。 在规模化训练和扩展的背景下,Transformer以其简单的结构和高度并行性继续主导大规模语言模型的构建,而SSM及相关现代递归模型正逐渐通过算法和硬件优化缩小差距,为未来架构多样化发展奠定基础。展望未来,实现更为高效、灵活且智能的序列建模体系,或将依赖于这两种架构的深入融合与创新。 总体而言,SSM与Transformer在序列建模上的权衡体现了计算效率、信息表达和模型适应性的多维平衡。Transformer通过细粒度的记忆机制实现精确的上下文捕获,却付出巨大的计算代价。

而SSM以压缩表达实现高效在线处理,牺牲一定的细节回忆能力但在处理无标注、高噪声数据时具备独特优势。理解并利用这些差异,将推动人工智能模型在多样化场景中实现性能突破,助力未来智能系统更好地理解和生成复杂序列信息。