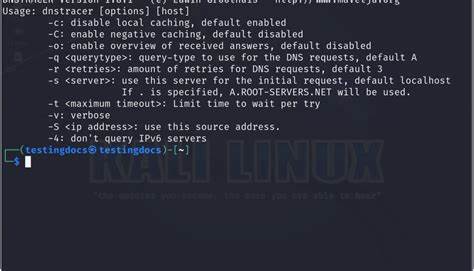

Linux系统因其稳定性和开放性广受欢迎,但在长期运行或负载较高时,系统卡顿问题依然无法避免。面对Linux系统频繁挂起或响应缓慢的情况,及时有效的诊断尤为关键。通过合理利用各类诊断工具,用户和管理员能够精准定位问题原因,进而采取针对性措施。本文将深入介绍多款适用于诊断Linux系统卡顿的工具及其使用方法,助力提升系统的稳定性和运行效率。了解系统的基本状态是诊断的第一步。top命令是Linux系统中最基础且功能强大的实时监控工具之一。

它能够显示当前系统的CPU、内存、进程等资源使用情况,从而帮助用户初步判断系统是否因为资源瓶颈而出现卡顿。如果观察到CPU占用率持续接近100%,或者存在大量占用内存的进程,便意味着系统资源紧张,可能导致响应缓慢。此外,htop是top命令的增强版,界面更加友好且支持交互操作。它不仅清晰展示各项指标,还能够让用户方便地排序、过滤进程和监控多核CPU的详细使用情况。对于复杂环境而言,htop大幅提升了用户体验,是排查卡顿时的得力助手。除了CPU和内存监控,磁盘I/O性能也是影响系统响应的关键因素。

iostat工具能够展示磁盘读写的速率、设备利用率等关键数据,帮助用户判断磁盘I/O是否成为瓶颈。长时间等待磁盘操作完成会导致系统卡顿,尤其是在使用传统机械硬盘或存储负载较重的服务器环境中。结合vmstat工具,用户能获得系统整体的虚拟内存、进程状态和I/O统计信息,为内存和I/O相关问题诊断提供全面视角。内存泄漏和资源耗尽在Linux系统卡顿中非常常见。free命令能够快速查看系统的内存使用状况,包括空闲内存、已用内存及缓存信息。同时,smem工具可以进一步分析每个进程的内存占用,帮助发现异常消耗内存的进程。

系统缓存和交换分区(swap)使用情况同样不容忽视。过度使用交换分区通常会带来显著延迟,致使系统卡顿甚至假死。通过使用swapon -s命令可以详细查看当前交换区的使用情况,排查是否因频繁交换导致系统响应变慢。对于应用层卡顿问题,strace工具不容错过。它能够跟踪某个进程的系统调用,捕捉进程执行过程中产生的系统调用信息和信号变化。通过观察进程在执行哪些系统调用以及是否存在阻塞,可以诊断出应用卡顿的根本原因。

例如,某些进程可能因为等待文件锁定、网络响应或者套接字阻塞而挂起。系统日志是分析系统卡顿不可或缺的重要资源。使用journalctl命令查看系统日志,可以发现内核错误、驱动异常、硬件故障或者其他系统级别的异常事件。及时监控和分析日志有助于预测和避免卡顿发生。systemd提供的日志工具在现代Linux发行版中占据核心地位,掌握其使用技巧对排错大有裨益。另外,dstat是一款多功能的性能监控工具,能同时显示CPU、内存、磁盘、网络等多项指标。

在排查系统整体资源瓶颈时尤其有用。相比单独的工具,它通过合并数据提供了全方位的系统运行图景,帮助用户判断卡顿是否因多个子系统协同问题引发。当系统出现死锁或进程阻塞时,pstack或gdb等调试工具能够帮助深入分析特定进程的运行堆栈。通过获取进程堆栈信息,开发人员可以定位具体代码段和锁对象,准确诊断复杂的并发问题。对于网络引发的卡顿,iftop和nethogs这类工具能够实时显示网络流量和进程关联,辅助排查网络瓶颈或异常流量,防止网络拥堵导致系统响应迟缓。与此同时,perf工具提供了性能分析的深度洞察,可帮助挖掘CPU性能热点、缓存未命中以及分支预测失败等细节,是高阶诊断卡顿问题的利器。

环境配置方面,确保已启用内核自带的软硬件监控接口,合理配置性能事件采样,方能发挥perf的最大效用。当怀疑硬件故障导致Linux系统卡顿时,smartctl命令用于检查磁盘SMART状态,为磁盘健康状况提供客观依据。硬件故障可能表现为频繁的读写错误或硬盘退化,及早发现可有效避免卡顿和数据丢失。对于企业级系统,借助Munin、Zabbix这类监视平台,可以实现对系统性能的持续监控和告警。一旦卡顿出现,系统运维人员能够及时获得预警,快速响应,减少系统中断时间。实时数据展示和历史趋势分析亦有助于定位潜在性能瓶颈。

总而言之,Linux系统卡顿问题的诊断,需要结合多维度数据和工具协同分析。简单依赖单一工具难以全面掌握系统健康状况。通过整合top、htop、iostat、vmstat、free、strace、journalctl、dstat、pstack、iftop、perf、smartctl等工具,配合系统日志和性能监控平台,用户能有条不紊地排查和定位导致卡顿的具体原因。无论是CPU、内存、磁盘I/O还是网络瓶颈,甚至硬件故障和应用程序异常,都能得到精准诊断。掌握这些工具的用法与分析思路,对于服务器管理员和Linux爱好者来说,提升系统的稳定性和响应速度至关重要。只有全面、科学的诊断,才能真正解决系统卡顿难题,确保Linux系统高效平稳运行。

。