在数据可视化研究领域中,有一条几乎是所有资深研究者都熟悉的评论:“这不是数据可视化。”这句话常被一些自认为是学科守卫者的评审人员频繁使用,成为同行评审中一种潜在的门槛和限制。虽然严格的范围界定在学术评审中有其合理性,但当这句话成为拒绝新颖观点和研究的惯用理由时,却可能导致学科创新力的衰退,阻碍领域的发展和多元化进步。 作为一名长期在数据可视化边缘领域研究和发表的学者,我深刻体会到这句话带来的困扰。我的研究涉及后WIMP(窗口、图标、菜单及指针)界面、普适计算、数据物理化、实物交互设备及嗅觉显示等多个创新方向,在学术圈内时常遭遇这样的评价。但回顾历史,我们也能看到类似的守门现象是如何阻碍了重要研究方向的成长。

例如,2018年时,我和我的同事提交了一篇题为“为非视觉用户进行可视化”的论文,当时关于盲人和低视力用户的无障碍可视化研究在业界尚属冷门。许多匿名评审质疑该研究是否属于数据可视化范畴,甚至质疑盲人与以视觉为基础的媒介如何相关。最终,我们不得不在回应评审意见时强调,拒绝针对盲人用户的研究违背了数据可视化以帮助人类认知为核心使命的本质。 时隔近十年,无障碍研究反而成为IEEE VIS会议上的热门主题,每年都有大量论文涌现,涉及不同的受众群体和交互方式。领域的蓬勃发展正是因为学术界对“可视化”的概念进行了重新诠释:数据可视化不应拘泥于纯粹的视觉表达,而应是借助各种手段帮助人类理解信息的学问。这种更具包容性的视角极大丰富了数据可视化的内涵,也为多样化的创新提供了土壤。

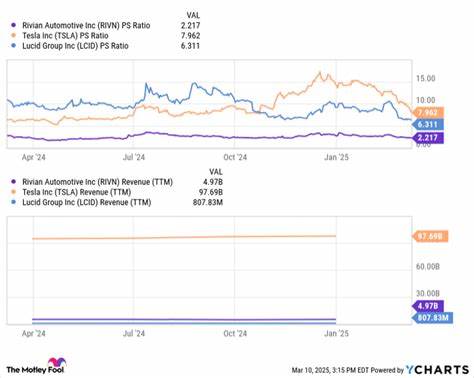

如今回望AI技术的引入,数据可视化领域则似乎又一次面临类似的守门挑战。大量评审对基于人工智能的大型语言模型(LLM)和生成式AI工具持怀疑甚至抵触态度,认为这些应用不属于“真正”的可视化工作。这种态度与当初对无障碍研究的排斥如出一辙。尽管对生成式人工智能持谨慎态度无疑是必要的,但将怀疑演变成阻碍创新的理由,是非常危险的。它不仅限制了学科的探索空间,还使得研究资源和人才流向了更包容AI技术的邻近领域,例如人机交互(HCI)。 举个例子,ACM UIST 2025会议的投稿数量较2024年增长了50%,其中很大比重是AI相关工作。

而同期,IEEE VIS会议的投稿数量则出现了约5%的下降。一方面,两个会议的截稿时间仅相差一周,另一方面则反映出学者们倾向于将基于AI的工作投向更加开放和支持创新的社区。若数据可视化不能及时拥抱AI的浪潮,其活力和影响力难免被削弱。 我曾参与提交的一个研究项目,试图利用大型语言模型帮助领域专家更准确地描述数据可视化设计所需的元数据——这是一项纯粹与可视化核心密切相关的工作。然而,这项研究却遭遇了“不是可视化”的评审意见,令人遗憾的是,这一说法未能准确理解元数据对于数据可视化设计的重要性。元数据揭示了数据的语义和背景,是设计有效可视化的基石。

任何创新的工具若能够辅助专家明确这些需求,本质上正是推动可视化领域发展的关键。 学术领域若固守成规,抵制变化,将面临停滞不前的风险。数据可视化作为学科,生命力取决于吸纳新思想、新方法和新贡献的能力。当守门成为本能反应,学术验证便容易陷入“只认可熟悉的”循环。创新固然需要严谨的审查,但也必须为那些超出传统框架的新颖研究留出空间,让它们有机会展示自身的价值。 这并非倡导放松质量门槛,而是在强调:当面对跳出既有范式的研究时,评审者应多一份好奇和开放心态,少一些怀疑和排斥。

仔细甄别文章是否真正对帮助人类理解数据这一核心目标有所贡献,而非一味用狭隘定义裁定是否属于“可视化”范畴。每一个引领变革的突破,总是在形式和观点上与传统明显不同。无障碍研究曾被视为边缘,沉浸式分析曾被排斥于主流之外。今天,人工智能依然被一部分人视作“异类”。 这一现象暴露出数据可视化社区的保守性和迟缓的适应速度。面对新兴技术和多样化人群的需求,学科必须实现自我革新,不应让“狭义定义”束缚了未来的发展潜力。

数据可视化的未来能否繁荣,取决于我们是否愿意拥抱变化并推动跨界融合。 因此,每当遇到不同寻常的研究工作,审稿人和学者都应当暂停抱持先入为主的否定态度,客观评判其是否契合数据可视化的根本使命——增强人类对信息的理解和认知。多一点包容和开放,将让学科在瞬息万变的时代中焕发不竭的生命力。