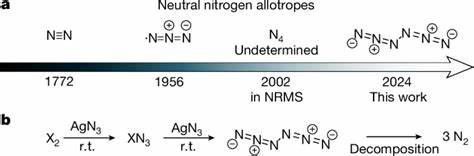

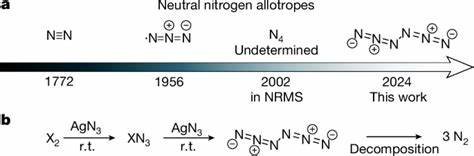

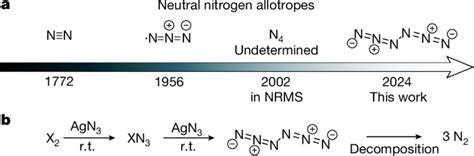

氮元素作为地球大气中的主要成分,其稳定的双原子分子形式(N2)长期以来被认为是自然界中最惰性和最稳定的氮同素异形体。然而,科学界一直对更大且中性的多氮聚合物抱有浓厚兴趣,期待其在高能量储存材料领域展现巨大潜能。近期,德国吉森大学的科学家团队在《Nature》杂志上发表了开创性的研究,成功制备并鉴定出中性六氮单质C2h-N6,打破了过去学界关于中性多氮分子极端不稳定无法合成的传统认知。六氮分子的合成与鉴定为氮同素异形体的化学研究注入了新的活力。 六氮单质C2h-N6的合成核心在于利用银叠氮化物(AgN3)与卤素气体(氯气或溴气)在气相条件下进行反应,并迅速低温捕获生成的产物。该方法巧妙地采用了气相反应和低温基质隔离技术,确保了六氮分子在被捕获之前不会迅速分解。

反应过程中,银叠氮化物释放出的氮三聚体片段与卤素产生反应,最终形成六个氮原子组成的新型分子结构。随后,研究团队在零下263摄氏度的氩气基质中对产物进行稳定化处理,有效延长了分子的寿命,便于进一步的光谱分析和结构确认。 对六氮分子的鉴定主要依靠红外光谱和紫外-可见光光谱技术的结合,以及通过15N同位素标记实验强化了结构解析的准确性。红外光谱数据显示了几组独具特色的吸收峰,符合理论计算对六氮振动模式的预测。这些谱线分别对应了六氮中的不同氮-N键的张力与弯曲振动,特别是两段N3基团的特征吸收更加印证了分子链型结构的存在。紫外-可见光谱进一步揭示了六氮的电子跃迁信息,其中近似422纳米的π→π*跃迁带与理论计算结果高度吻合。

通过15N的同位素置换,光谱位移与变化模式完美匹配计算模拟,巩固了分子结构的合理性和身份确认。 从分子结构角度来看,C2h-N6呈现为一种具有双重对称元素的线状六氮分子,并非封闭环状或笼形结构。计算化学方法,如耦合簇CCSD(T)和密度泛函理论(DFT)的B3LYP/def2-TZVP水平均表明,该分子的键长介于氮气中的三键和叠氮中的双键之间,兼具一定的共轭性与化学活性。自然键轨道(NBO)分析显示出分子内部氮原子间存在部分电荷分布与键级差异,这种结构特征有助于其在一定温度下保持热力学和动力学稳定性。值得注意的是,六氮的主链中间位置的N-N键相较于端部的N-N键更为脆弱,但整体的裂解活化能达到14.8千卡每摩尔,保证了该分子在常温条件下具有有限的存在时间,使得实验捕获成为可能。 在稳定性方面,六氮分子显示出惊人的低温和中温稳定性。

在液态氮温度(77K)条件下,纯净的N6薄膜能够被稳定保存,且经过短波长光照射后能够观测到特征谱带的消失,显示出可控的光解反应机制。计算分析也评估了量子力学隧穿效应对分子分解的促进作用,结果表明六氮比前人计算的六氮环状异构体拥有更长的半衰期,其在较低温度下的寿命可达数十年级别,而即使在室温其寿命也足以完成合成与检测过程。 关于能源领域的应用潜力,六氮凭借其分解释放的巨大能量受到了高度关注。计算估算其分解成三分子氮气时释放的焓变超过185千卡每摩尔,比传统炸药如三硝基甲苯(TNT)和高性能炸药八硝基环四亚氮(HMX)高出1.9至2.2倍。利用Kamlet–Jacobs方程预测的爆轰速度达到8930米每秒,爆轰压力为31.7吉帕,这些指标使得六氮具备成为高效、绿色能源材料的潜力。由于其分解产物仅为惰性氮气,避免了环境污染问题,六氮有望在未来能源储存、爆炸物设计甚至固态推进剂领域获得突破性应用。

该研究的成功还推动了基础氮化学的理解。此前关于中性多氮分子的研究因其不稳定性和难以获得的特点长期受限于理论预测与间接分析。此次六氮分子的实验合成实验证明了部分理论中关于多氮结构存在的可行性,为后续探索更高聚合氮(如N8、N10甚至更大核的异构体)建立了坚实基础。研究团队也针对未来多氮体系的设计提出了可行的策略,包括金属辅助合成、基质隔离技术的优化以及利用光化学激发控制反应通道等方向。 从安全与操作层面,银叠氮化物和卤素氮化物在制备和反应过程中具有高度的危险性和爆炸风险,研究人员严格控制了试剂用量和操作条件。反应在封闭的石英管和特殊的U型低温装置中进行,防止了反应物的副反应和爆发,同时保证了实验精度与人员安全。

这些安全措施为后续相关实验的推广提供了操作指导。 总体来看,中性六氮单质C2h-N6的成功制备代表了氮同素异形体化学领域的重大突破。它不仅填补了中性多氮聚合物合成的空白,还为研制新型高能量密度材料开辟了广阔前景。结合理论计算与精密光谱的多维度佐证增强了研究的科学性和可信度。未来,随着合成技术和表征手段的不断进步,或将实现更大且高稳定性的多氮分子的制备,进而推动绿色能源和先进材料科学的发展。此项研究无疑将在基础化学和应用科学中激发更多创新和探索的热潮。

。